休業日に増幅する焦燥

ふと薬局に行った時に「うむ。やはり漢字四文字で構成されたもので最も面白いのは『歯槽膿漏』やな」などと確認したりしているのですが、そんな自分を振り返ると「ああ今はすごく健全やなぁ」と思ってみたりします。 しかしながら先日、久しぶりに限界に来てキレてしまうというようなことが起こってしまいました。 理由は簡単で「休業日にもひっきりなしに連絡してくる人がいたから」です。 それが緊急事態ならばわかりますが、別に通常営業日に連絡しても良さそうな全く

詰まる言葉

直接のコミュニケーションの機会が分断されているということが影響しているのか、この夏くらいから今に至るまで、スムースに話が進まず何となく言葉に詰まるということがよく起こっているような気がします。 他愛のない会話という部分を含めた会話の機会が少なく、用件を話す程度の会話が多いということが影響しているのでしょう。 何かもう一つか二つ聞いておきたいのに、それを思い出せずに詰まってしまうというようなことが多いようなそんな感じがします。 意志決定と

いつまでも子どもでいるために

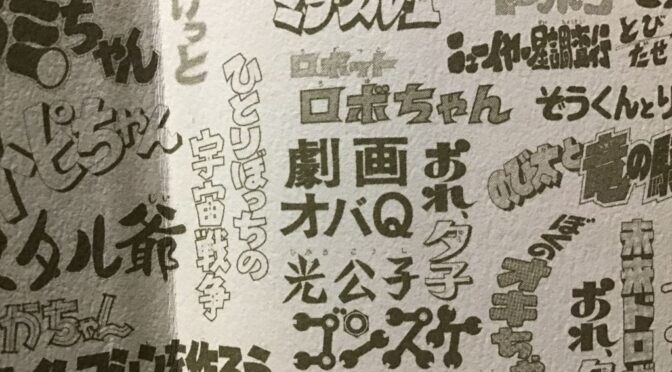

いつまでも子どもでいるためになどと言うと、語弊を生みそうな感じがしてしまいますし、あくまで「いつまでも冒険野郎な37歳半くらいの人」が目指している「童心も忘れてないぜ系等々、そういう路線でモテよう」というものとは全く異なるため誤解は避けたいところです。 が、先日「劇画・オバQ」を再読したところ、思わず10回くらい読んでしまうことになったので「いつまでも子どもでいるために」という点について触れていきましょう。 「劇画・オバQ」の内容につい

咨軽薄の人と交りは結ぶべらかずとなん

明るく楽しく熱意を持ってやってくる人、というのは一見良さそうですが、一時的なブーム・興奮によってブーストされているだけなので、その興奮が沈下した時にすぐに去っていくという特性を持っていたりします。 生きていると興奮等々により「多少気が狂れていないとできない」というようなこともあります。それは起業やプロポーズというような大それたことでなくとも、例えば朝まで話し込むというような親和の形成などもそれにあたります。興奮して若干理性が外れているく

信義を重んじて態々ここに来る

「信義を重んじて態々(わざわざ)ここに来る」ということで、接待等々について触れていきましょう。 接待ゴルフという言葉は昔からありますが、全くいやいやというわけでなくとも、本当はそれほど乗り気でもないのに付き合いできているという人たちと遊んで本当に楽しいのか、と小学生の時から思っています。 まあ脳筋体育会系としては、部下や後輩を侍らせている、とか、自分の鶴の一声で、というところで自尊心を回復していたりするのでしょう。 仕事の利害を絡めない

骨肉の人

深いところで軽視され、また一方深いところで重要視されたりするのが骨肉の人といった印象があります。 深い部分で理解し合えず、また一方深い部分で理解し合えるというようなものでもあり、様々な聖典の部類に示されるように、敬意は示されにくいものという感じになっています。それが「骨肉の争い」の元となっている一つの要因なのでしょう。 だいたい自分がどうなろうと、何をしようと身内や地元の人達からは深い部分では敬意など持たれないということは、太古の昔から

第1900回投稿記念

これで1900記事目になります。ブログ創設から1900回目の投稿ということで「第1900回投稿記念」です。 前回の第1800回投稿記念は、2020年4月25日だったので、前回からの100記事は、5ヶ月くらいかけて投稿したという感じです。 さて、常連さんいつもご高覧ありがとうございます。 また、contactからご連絡いただいた方、投稿にコメントをいただいた方、ありがとうございます。毎度のことながらたくさんの気づきがありました。また単純に

飢ゑて食を思はず、寒さに衣をわすれて

寝食を忘れるほどの集中力がある時はそれ以外のことに意識が向かない、つまり雑念が浮かばないので心地が良いものであったりします。 気力不足というものは実際に体に動かしたりして体力を消耗した時に起こるものではなく、どちらかというと意識的な情報が錯乱した時、意志決定やペース等々を振り回されたりした時、意識に上っているか無意識の底にあるかということに関わらず、ずっと気がかりなことがある時に起こったりします。 そうした状況にある時に「体力は消耗すれ

渇するものは夢に漿水を飲む

欲やその充足については、まさに喉の渇きと例えられるように充足してもマイナスからゼロになるだけであり、プラスに感じてしまうのはその差の大きさからの印象にしか過ぎないということになっています。ということで、基本的には苦の範疇です。 そんな中でも生きているからにはどうしようもないという生苦の範囲に入るものと、やはり厳密に考えれば自作自演の「苦」としか捉えることができない無駄な苦しみがあります。 水を求めるように求めよ それが意識的なものでそれ

只声を呑みて泣く泣くさらに言なし

「言わなくてもわかって欲しい」という人と「言ってくれなければわからない」という人とはなかなか相容れないものです。 しかしながら「言ってくれなければわからない」という人はまだマシであり、言ったところでどうにもならない人もたまにいたりします。 言わなくてもわかるということが成立するためには、相応の「言わなくてもわかって欲しいなぁ」という経験をしている人が聞き手側にいる必要があるような気がします。 しかしながら、もし経験をしていなくても、また

何ゆゑにこのあやしきをかたり出で給ふや

理屈が通っていないような「何を分けのわからんことを言っておるのだ?」と思わざるを得ないようなことを譫言のように言ってくる人がいたりします。 もちろんその人にはその人なりの理屈があって言っているのでしょうが、「さっき言っていたことと今言っていることが違う」とか、「全く関係のないことを関係あるかのように語る」という場合がよくあります。 それは暑さや疲れなどで頭が回っていないという場合もありますが、人によっては原因は別にあって、何とか現状の不

陽世の人にあらず

今年に入ってから爆読みしたもののひとつに楳図かずお氏の恐怖マンガがあります。 楳図かずお氏にはあまり馴染みがなかったのですが、「なるべくたくさんの一流に触れる」ということで、一気にたくさん読んでみました。 基本的にグリム童話系のマンガはあまり好きではなく、特にひどく残虐であればそれでいいというような描写は好みではありません。 楳図かずお作品も「その延長にある中の一流のもの」かと思っていましたが、良い意味で予想外に素晴らしく洗練された作品

歇息ませ給へ

笑ゥせぇるすまんの頼母さんのストーリーは、至るところで頼られ続け休めない男の心境が色濃く反映されています。初めて読んだときには「笑えないなぁ」と思ったりもしてしまいました。しかしながら自分が勤め人で、昼休みに飯屋でふとこの頼母さんの話を読んだとすれば、どこかしら心が軽くなるんだろうなぁというようなことを思ったりもしました。 ― 頼られるということは一種の強さの証でもあり、自尊心に関わるようなことなので通常は喜ぶようなことになりそうなもの

寤させまゐらせん

ふとしたショックや「手を抜いていいぞ系」の環境になったようなときなど、ふとした経緯から怠け癖がついてしまうことがあります。そうした時「元に戻したいなぁ」とは思いつつも意識の力ではなかなか元に戻せなかったりします。 そんな時は、「あまり関係なさそうではあるものの何となくプラスになりそうなこと」や「いずれいつかはやることになるだろう」というような事を「あまり負担のかからない範囲でちらほらやってみる」というのがよく効きます。 停滞している状態

若き男は却物怯して

普段組織のトップに立つような人でも、あまり慣れていないことに対しては臆病になってしまうものです。 知人の話ですが、メディア出演する際に本番5分前まで40分間ほどトイレに立て籠もってしまったという事がありました。 やはり舞台慣れとでも言うべきか、何かしら不特定要素のある多数の人前に出るということに関しては、ある程度の慣れが必要になるのかもしれません。そのような話を聞いた時、「我が事としてはバンド活動を含め様々な経験をしておいて良かった」と

其の人を見てあわただしからんは、思はんことの恥かしとて

お客が来たときにだけ営業スマイルをしていればいいというようなタイプの人もいますが、そんな瞬間的な切り替わりをお客の側は敏感に察知していたりします。 もちろん雑で鈍感な人は気付かないということはあるでしょうが、平均以上の繊細さがあれば概ねそうした表と裏を瞬時に感覚で察知してしまうはずです。 「表裏がないようにとは思いつつも、仕事は面白くないもの、つまらないものであり、いつでも笑顔でいるということはできない」 というのもわかりますが、やはり

大丈夫は義を重しとす

「義」というものは、統制のためにMr.脳筋の思想が取り入れられたものである部分が多少なりとあります。しかしながら、そうした思想的なものがなくても、義を重んじるというところは大丈夫としてのあり方としてある程度自然に成り立っているフシがあります。 そうした義について、それを崩してしまうものの代表例としては、概ねムラムラによる錯乱と「女の入れ知恵」です。 男同士の友情において「友情が崩れてしまう」という局面において垣間見れるもの、それはたいて

をさなき心を肯け給はんや

中学校に上がる時、他の小学校からやってきたメンバーなどおらず、自分がいた小学校のメンバーだけのまま中学生になっていたらきっと「自作すごろく」のメンバーたちと一緒にシミュレーションゲームなどを開発していたんだろうなぁと思うことがあります(眠る感覚との再会)。 そこには人と人との仲を保ち、膨らませる共同創造の要素があるからです。 ― 僕の友人の一人に、婚姻直前で婚約破棄ということが数回、その後見合いなどをするも数ヶ月で破綻ということを繰り返

問ひわきまふる心愚かならず

質問の仕方によって、その人が何を考え奥にどんな目的を持っているのか、ということや知能の程度がわかったりします。 抽象的な質問の仕方では返答する相手が対象の特定に困ってしまう、ということで、抽象的過ぎる質問は避けるべきであるということもありますが、あえて抽象的な質問をすることによって、無意識に潜む想念を表出化させるということもあるので一律には論じえません。 ただ、抽象的な質問をしておきながら、対象を特定するため、つまり具体化のためにこちら

思ひがけずも師を労はしむるは

細かいところまで考えれば「意図せずとも不測の事態が起こる可能性はどこかしらにある」という理からは免れることができません。 どれだけ対策し、予防していたとしても、やはりたくさんの要素において不確定要素があるため不測の事態が起こりうるという感じになっています。 完璧や成功というものは何かしらの基準に基づく判断であり、基準のあり方によって「完璧である」とか「成功した」という感想が異なってきます。 というような構造がある中 「うっかりしてたなあ

外勇にして内怯えたる愚将

普通に考えると、横暴な人が社会でうまくいくはずがないということになりますが、ブラック企業が完全には根絶されていないということにより示されるように、経済的な成功のようなものは、その人の人格とはイコールではないという格好になっています。 希望的観測で言うと「いつかは失墜する」ということになりますが、うまい具合に任期中は失墜せずにリタイアするという可能性も大いにありますし、だいたいその企業の内側にいる人はマインドコントロール下にあるので、革命

愛憐の厚きに泪を流して

そういえば昔漢字のテストで、あしたのジョーの「泪橋」につられる形で「涙」を「泪」と書き、丸をもらいつつも先生に呼び出されたことがあります。 さて、普段それほど問題がないと考えられる「憐れみ」ですが、もちろん副作用として相手に憐れみ乞いの癖がついてしまうということが起こったりします。 そして一方で、手をかけた側には、ほんのりとした喜びのようなものが生まれるため、相互依存を生み出しやすくなるという面もあります。 これが自分のことを自分でこな

かなしき物がたりにこそ

悲しみや苦しみそのものは良きものではありません。それを発端として良きものとなりうることはありますが、それそのものが良いものではないのは自明の理です。 数多の悲劇のその内容は、その時代の生きる辛さを反映するような面があります。激的な悲劇が生み出される時、その時代背景として社会はより強いカタルシスを求めていたということが垣間見れたりもします。 表面的に見れば「何だそんなことか」と思えるような出来事であっても、表面には表れてこないじっとりとし

人の痛楚む声いともあはれに聞えければ

弱っているものを助けよう、弱きものを守ろうとするのは、一般感覚として普段からあるような感覚ですが、時にこうした構造を利用して「弱っているふりをすれば何かしら相手に負担をさせることができる」という感じで自己都合を叶えようとする人もいるので困りものです。 「そうしたものには騙されまい」とすべてを遮断するというのも歪んだ極端であり、また、逆に全てにおいて手をかけようとするのも歪んだ極端です。 困っているフリをすることを含め「駄々をこねれば自分

家は頗る富みさかえて有りけるが

必要以上に与えることは、相手の自立や自分自身で獲得する自信、そしてそこから生ずる安心を奪うことになるのではないか、と思うことがよくあります。 実質的にはありがたいような援助であっても、そうした援助自体が自立の機会や意図を奪うことになり、結果、「自分一人でできた」という喜びや自信を奪ってしまうことになるというような感じです。 いくら所有物などで気を紛らわせようとも、本質的に自分には力がないという部分は紛らすことができません。いくら強がろう

友とする書の外は、すべて調度の絮煩を厭ふ

何かしらに集中しようと思った時、それを阻害するものをなるべく排除して脇に追いやった方が良いのは言うまでもありません。 しかしながら「集中しよう」と思ってからでなくとも、物を減らすことで煩いが減るのでなるべく物は無い方が望ましいという感じになっています。そんなこんなで家にテレビはありませんし、携帯電話も法人ガラケーです。 捨てないにしても押入れ、クローゼット、物置の類にしまっておくということをすれば、意識の乱れというか意識の振り回しが減る

嫌な人との向き合い方

生きていると嫌な人と出会ってしまう機会がたまにあります。「趣味が合わない」という程度ならばいいですが、「脳が焼け焦げているのではないか?」と思うほどに多少気が狂れているような人や、周りが見えず自分の快楽だけを追求する傍迷惑な人、アラ探しや侮蔑等々により事あるごとに気力を奪おうする人など、多種多様な人と出くわしてしまう可能性は常にあります。 これらは怨憎会苦という「思い通りにならない苦しみ」です。そうなると怨憎会苦から逃れようと「何でも受

耐えられる程度の微妙な暑さによる混乱がもたらした気付き

最近は日中が暑く夜はまだ若干涼しいという感じの気候が続いています。昼間の暑さは日差しの強さに依存しているというフシもあるため、曇り空ともなれば「耐えられる程度の微妙な暑さ」といった感じになったりもします。 気づけば脇に熱がこもっており、若干脇毛が絡まっているという感じの暑さです。 そんな微妙に耐えられる程度の気温の中、しばらく暑さをあまり気にかけずにいると、どんどん「回転」を含め頭の調子がおかしくなってきます。 つい昨日は、鳴滝と清滝を

嫌な記憶や辛い記憶の扱い方

おそらく誰にでも嫌な記憶や辛い記憶というものがあると思います。 「嫌な記憶や辛い記憶を忘れる方法はないか?」 「いっそ記憶を消す方法はないだろうか?」 ということを思う人も結構いると思いますが、無意識の奥底まで対象とするならば基本的に記憶というものは忘れることができないため、何かしらで表面的に出てくることを抑制することはできるかもしれないものの、それらは忘れ難く、忘れようとする試みは失敗に終わることがよくあります。 嫌という感情や辛いと

面接会場で出くわした雑な人々

かつて就職活動中に面接会場で出くわした雑な人々についてでも触れていきましょう。やはり世の中には多種多様な人がいて、「雑な人の驚くほど雑な行動」で触れていたように驚くほどの雑さを見せてくれる人もいたりします。 その人ほどの雑さではないですが、もう少しマシな雑さではあるものの、それでも危ないレベルの雑さの人たちに大量に出くわしたことがあります。 かなり前のことになりますが、就職活動中において、採用活動の中に面接の一種としてグループディスカッ