急速に轟音が近づいて

「急速に轟音が近づいて」といえば、最近では数が減ったものの暴走車両の出す排気音やスキール音ですが、大きな音というものは注目を集めるため、映画のコマーシャルなどにおいても大きな音で驚かせるという手法が蔓延するようになりました。 そして性や死、そして死を連想させる生命的な危機の描写が、人の注目を集めるのに効くということで、より一層の効果を期待してか、破壊音や叫び声などが多用されていたりします。 これらは生理的な反応を利用して焦らせ、注意を引

年寄りじみた笑い

加齢に伴い爆笑することが減っていき、年寄りじみた笑いへとシフトしていくような気がします。 それはかつて同様のことを経験したというような耐性的なものが出来上がっていくことが要因となっていたり、多様性を受け入れる感性が磨かれ、笑うという反応をしなくなるというようなことが要因となっているのでしょう。 年寄りじみた笑いとまではいきませんが、十代や二十代の時ほどの笑いはそれほどなく「人と話している時に爆笑」ということの数は減ってきているような感じ

くたびれた服装

意図的にくたびれた服装やおじさんっぽい服装で出向くことがあります。 あえてちょっと劣化したような服を着ていくということになりますが、もちろんそれは皮肉的な遊びであり、服装で態度を変える人や服装を自慢する系の人で遊ぶためにやっています。 兵法というわけではないですが、相手に「慢心」を作るということも、相手にその実力を出させないという方法になりますし、隙きを作ってもらうということにも一役買います。 あまりにカッコをつけたい人たちは、僕が忍者

さよなら2019

2019年が終わります。ついでに今年は平成も終わり令和になりました。その元年も終わるということになります。今年は亥年で歳男ということでしたが、猪や豚よりも馬とたくさん触れ合うことの多い一年でした。 2019年は中盤より体が悲鳴を上げ、精密検査を受けたりしましたが結局今はピンピンしています。ということを踏まえて、2019年を振り返っていきます。 ― 僕は12月生まれなので、36歳になりました。 35歳を超えると感性が固定化され、笑い等々の

別誂えで取り付けた

カスタムパーツ等々、純正の状態から個人の好みに合わせて改造していくというのは、各種分野よくありますが、僕個人としては、高校生の時に経験した二つの出来事によって、結局「純正もしくは、ほぼ純正」を好むようになりました。 ひとつは、「レコードを置き、針をのせた」で触れていた低音ブームの中のフラットな音です。本体がある程度の能力を持っているのなら、変に弄るのは逆効果であるというような感じです。 もうひとつは、高校生の時に乗っていた原チャリです。

薄のろではなかった

「うすのろ」というトランプゲームがあるようで、ある日僕はそのゲームへの参加を誘われました。「うすのろのばか」と呼ばれていたりします。このゲームにはたくさんの呼称があるようですが、ひとまず僕が経験した時は、「うすのろのばか」という名称で取り扱われていました。 で、やっているうちに覚えるというような感じで曖昧な説明をされ、はっきりしたルールがわからないまま参加したのですが、ゲーム中の掛け声である「うすのろのばか」という言葉が、妙に「修行する

そんな穿鑿をしてちゃ、味が悪くなるよ

「そんな穿鑿をしてちゃ、味が悪くなるよ」ということで、何事も気にしすぎることは効用を半減させてしまうことにもなりかねません。 しかし一方で、ある程度気にしないと、ロクでもないものが出てきたり、騙されたりもするので厄介です。 特に海外に行くとそれは顕著で、ある程度気をつけておかないとぼったくりバーの被害に遭うということもありますし、ちょっと道を聞いただけでガイド料として結構な金額を請求されたりもします。 ただ、気をつかうということは、それ

体験する主体としての一人称感覚

好き嫌いの範疇になりますが、幼少期の頃から「浅いもの」が嫌いであり、浅い付き合いも好きではありません。 「人馬一体」という言葉がありますが、人馬が一体になろうと思えば、相手のことはもちろん自分のこともよくわかっているという状態でなければなりません。その上でいかに信頼し、双方が自己開示するかというところが、人馬一体を叶えるものであると思っています。 それは相手が人でも動物でも機械でも同様です。 人馬一体感 自分が相手を操るという感覚、一方

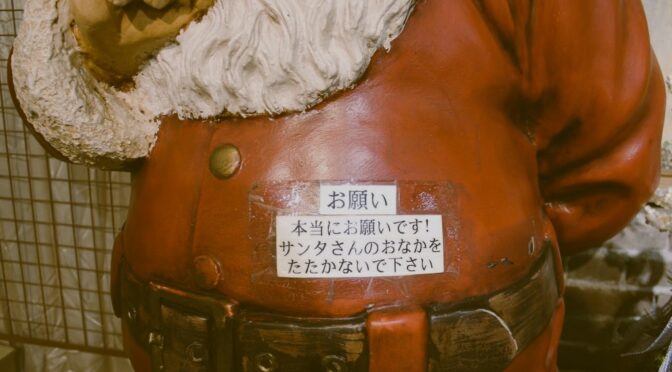

こんな風習がなぜいつまでも黙認されつづけているのか

「こんな風習がなぜいつまでも黙認されつづけているのか」という風習はたくさんありますが、「いつまでも黙認されている理由」としては、「どちらでもいい」という要素の中、取り留めて被害も少なく、反証材料もないという感じのもの、そして、「採用するにしろしないにしろ、その前提となる全体の構造が不明瞭」というような部分があるような気がします。 「誕生日を祝う」ということすら、祝うということが何なのかよくわからない部分があります。しかしながら、基本的に

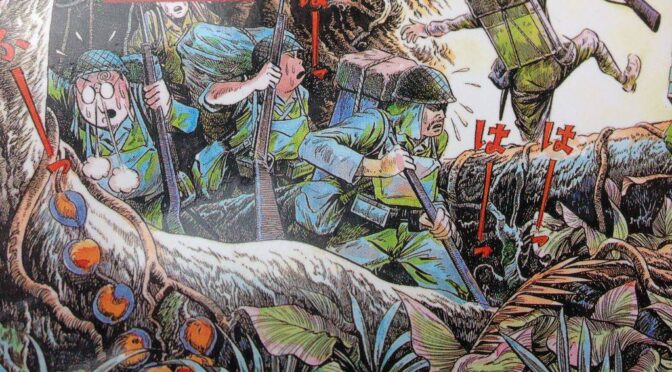

総員玉砕せよ!

「この『総員玉砕せよ!』という物語は、九十パーセントは事実です」 と、あとがき「あの場所をそうにまでして…」で記されているように、水木しげる氏の実体験に基づく「ほぼノンフィクション戦記物」である「総員玉砕せよ!」。 一年ちょっとくらいになりますが、「水木しげる 魂の漫画展」に行った時に知ってその場で買いました。「総員玉砕せよ!」の単行本の初版は1991年10月のようで、その時購入した講談社文庫も1995年6月に出ていたようですが、その日

内容の解説は無用

内容の解説がありがたい場合もあれば、「内容の解説は無用」という場合もあります。 そんな内容の解説は無用であるという場合の最たるものは、ユーモアや笑いの類ではないでしょうか。 そうしたものは、解説された瞬間に芸術性、侘び寂び、奥ゆかしさが消えるというのは少し前にも触れていましたが、地域文化的な差ということなのか、地元京都、とりわけ洛中ではタブーである「そうした洒落っ気の部分を私は気付いていますよアピール」をする人がちらほらいたりするので困

カメラ好きの一つの特徴

「笑う月」の中で安部公房氏はカメラ好きの一つの特徴を次のように述べています。 「マニヤがカメラに求めているのは、単なる実用主義的な現実ではなく、むしろ空想なのである。シャッターを押すことで、世界の部分を手に入れる手形にサインをしたつもりになれる。その瞬間の自己欺瞞がたのしいのだ。当然のことだが、どこか意識の片隅には、それが自己欺瞞にすぎないことの自覚もあるはずである」 「カメラ好きが、カメラほどにはフィルムに関心を示さないのは、あんがい

操作が面倒な高級機

基本的には機能がどんどん追加されていくというのが機械の進化のあり方であり、そのうち限界を超えて「操作が面倒」ということになっていって、次には「簡単操作な方が流行る」ということがよく起こっています。 Wordが基本になれば、パソコンとプリンタという組み合わせが主流になるだろうと思いつつも、結構しばらくの間、「ワープロ」が修理されながら使用されたりもしていたようです。 まああれはその場で印刷できるという機能の方が重宝されていたという面が強い

フィルムの使用量は信じがたく低い

安部公房氏の笑う月が刊行された昭和五十年の時代においても、「フィルムの使用量は信じがたく低い」と表現されるほどに、日本においては、カメラの所有数に比べてフィルムの消費量は著しく低いということのようでした。 現代においてフィルムカメラを使用するということは、もはやマニアの域に達していると言わざるを得ません。 デジタルカメラが普及し、携帯電話などで画像が撮れるようになり、かつ、それらの解像度が高まっていくに比例してフィルムの価格は高騰してい

レコードを置き、針をのせた

僕が自発的にレコードを置き、針をのせたのは、高校生くらいの時だったでしょうか。 基本的にはCDで、微妙にカセットテープ世代でもあり、思春期にMD、デジタルオーディオプレーヤーといったものに変化していった世代ではありますが、「ベースをくれた英会話の先生のお兄さん」が使っていたパワーアンプを自宅に持って帰ってきた際、家にあったレコードプレーヤーと接続して父の持っていたレコードを再生したのが一番最初だったと思います。 洋楽のレコードがたくさん

こんなふうに淡々と、日常茶飯のように

ある人にとっては難しく、また難しいからこそワクワクするようなことであっても、またある人にとっては日常茶飯のように淡々とこなすことができるものであったりします。 そんな日常茶飯事レベルになった時、当然ながらその余裕さに比例して、それに「なりたい」という気持ちやワクワクは消えていきます。 それがなく渇望している人にとっては、嫉妬や羨望の対象となるものであっても、それを持つ人にとっては「普段、意識すらしない」ということもよくあります。 ただそ

それに、モデルと言っても

本人にとっては自己顕示欲を始めとする自尊心獲得ゲームとなり、他者にとっては欲を刺激するものとして捉えられがちなモデル等々の職業ですが、経済社会の中ではどうあがいてもそれに携わる人が繰り上がり式などで役割を担うことになります。 世間が求めていないものは需給が成り立たないということになるため、少なからず求めに応じて役割を担う人が必要になってきます。 モデルに限らずですが、そうした属性を持つものを構成する人たちの是非を問うよりも、その人達の心

燃やしてしまった写真

デジタルデータとして残すというのが基本となった現代では、写真を燃やすという行動が未だに個人レベルで起こっているのかはわかりませんが、昔はよく写真を燃やすという描写がよくありました。今それを垣間見れるのは、抗議行動かカラオケのイメージ映像くらいのような気もします(実際にあるのかは知りません)。 そういえば、中学校卒業の頃の話になりますが、「家にあるのは縁起が悪い」という理由などから、卒業アルバムの中の一部の同級生の写真を切り取って燃やすと

追跡の恐怖

いつの時代も潔く去ることをしないストーカーのような存在はいて、それはきっと無くなることはありません。 そういう僕も何度かストーキングされたことがありますが、そうしたときには逆にストーカー相手に遊んでしまうことにしています。 追跡の恐怖から逃れるためにと「ストーカー撃退法があればなぁ」と思うこともあると思いますが、そうしたストーカーに対しては正攻法的な撃退方法を用いなくても相手で遊ぶという形で、自然と去っていってもらうということができたり

空気を引き裂く弦の音

あまり街中に行かないので今ではどんな感じになっているのかはわかりませんが、音楽において、特にライブ会場においてある時から劇的に盛り上がることよりも「怪我人を出さないこと」の方が重視され、不完全燃焼感が増してきました。 個人的には、十代の時にダイブして肩から落ちて怪我をしたりもしましたが、自己責任なのでまあいいかぁという面もありつつ、その一瞬は他では代えられないというようなことを思っていたので、誰を責めるわけでもなくという感じでした。 以

水の王国 とやま 2019 藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー

氷見市の光禅寺と忍者ハットリくんロードを出て翌日向かったのが高岡市の藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーです。 藤子不二雄A氏の次はもちろん藤子・F・不二雄氏。当然です。 ちなみに本日9月3日はドラえもんの誕生日。 藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーは、高岡市美術館の2階にあります。 〒933-0056 富山県高岡市中川1丁目1-30 高岡市美術館 藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー内は撮影禁止ですが、入り口のどこでもドアやドラえもん像な

水の王国 とやま 2019 光禅寺&忍者ハットリくんロード

石川県羽咋市を出て向かった先は富山県氷見市です。 目的は氷見うどんと光禅寺です(そして、忍者ハットリくんロードに行きました)。 まず向かった先は藤子不二雄A氏の生家光禅寺です。 さてどこに車を駐めようかと思っていたら、目の前が無料駐車場でした(土日のみ利用可のようです)。 光禅寺 藤子不二雄A氏の生家であり小学生の途中まで過ごした光禅寺。 見えた! 忍者ハットリくん、怪物くん、プロゴルファー猿、笑ゥせぇるすまんの中で一番観たものといえば

いしかわ百万石物語 2019 兼六園

昨年岡山に行った時に、三名園の一つである後楽園に行きましたが、今年は同じく日本三名園のひとつ兼六園です。 千原ジュニア氏の「14歳」に出てきたことから、以前から行ってみたいなぁと思っていた場所です。 言わずと知れた名園兼六園。約11.7haの日本庭園です。 感覚的なものですが、ところどころなんとなく京都御苑を歩いているような感じになりました。 でもやはり池泉回遊式庭園のため趣は異なります。 立派な木だなぁ。 向かう途中の渋滞で感じたカリ

極めつけのまとまり

結構な頻度で旅のお供に持っていく曲「自由へ道連れ」ですが、改めて聴いてみると極めつけのまとまり感があり、奏者たちの技量がモノを言う感じがするなぁと思ったりします。 技量が追いついていない場合、安いグルーヴになるという意味で、コピーするのが難しい曲だと思います。 各パートをコピーすることはできても、バンド単位でまとまることは極めて技量がいるという感じです。 そういった極めつけのまとまり感を感じると、かつて観たシャガールの絵を思い出したりし

Sleep

かなり個人的な感覚ですが、雨の日に山盛りの本を目の前に積んで読み耽るような日にぴったりな曲です。 20代の時、特にやることもなく、外も雨で一人時間を満喫したい時によく読書のお供にsurvival of fattestを聴いていました。 その中の5曲目がこちらLagwagonのSleep。 お供と言いながらも聴きながら読むことはなく、聴いて読んで寝てまた聴くという感じです。 なので雨の日にこの曲を聴くと当時の感覚が蘇り、ひとまず読書に耽っ

ご縁の国しまね 2019 足立美術館

ご縁の国しまね 2019ということで、先日足立美術館に行ってきました。といっても今回は、島根県には足立美術館にちょっと寄ったという程度でした。 日本一の日本庭園という評価を受けているという感じでしたが、地元が京都という土地柄ということもあってか日本庭園には慣れている感があるのと、「評価+そこそこの料金」からハードルが上がっていたので、「まあこんなもんかなぁ」という感じでした。 駐車場と新館 最初隣の安来節演芸館の方の駐車場に迷い込んでし

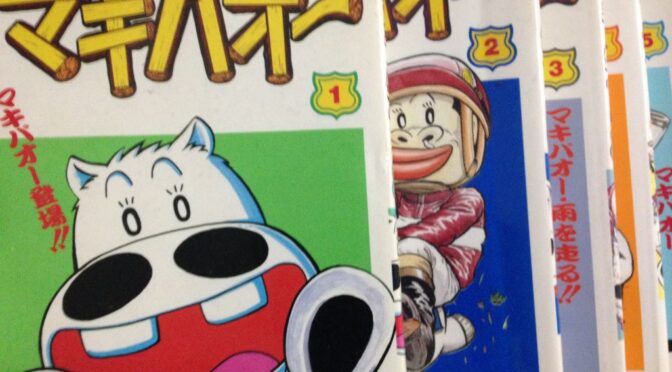

突然現れたマキバオー

ゴールデンウィークのある日、起きた途端に頭の中で「走れマキバオー」が流れ始めました。 するとその日は一日「んあ?」という感じになります。 走れマキバオーを観ているだけで、マキバオーやカスケードはもちろん、「あ、モーリアロー」とか「サトミアマゾン!」「アマゴワクチン!」「んー・・・ニトロニクス!」「ベアナックルやん」という感じになり、やはり登場馬の名前を忘れていない自分がいました。 なんだかんだで僕たちが小学生の頃はダビスタとみどりのマキ

骨格と装飾と問題

文章と音楽は全く別物かのように見えたりもしますが、知っている人は知っているように、骨格と装飾といった感じで、中心となる部分とオマケの部分があります。 また、そこにある美しさは、フィボナッチ数列から導かれる黄金比のような法則性もあります。そういうわけで、本来文理芸は切り離されているものではありません。 言語なら言語的意識、音なら聴覚といったように、美術なら視覚といったように、どの次元で表すかとかどの次元で捉えるかというだけの違いで本質的に

ある人にとっての「面白い」が、ある人にとっては「面白くない」のは、なぜなのか

ある人にとっての「面白い」が、ある人にとっては「面白くない」のは、なぜなのかという点についてフロイト的にでも触れていきましょう。 世間では、あることを面白いと思う人がいる一方、そのことを面白くないと判断する人たちもいて、両者の中で軋轢が生まれたりもします。その様子自体が若干面白いのですが、無駄な争いですし、「この心」として怨憎会苦を得ないためにも、その構造を理解しておいたほうが良いのではないかということを思いました。 笑いの要素は、緊張

祝五周年

本ブログも五周年を迎えることになりました。ちなみにこれで1480記事目になります。今回も祝四周年の時と同様に、単純に祝五周年というタイトルです。 「五年経つとこんな感じになっているのか」という感じです。 祝四周年の時点で、1140記事だったのでこの一年で340記事を書いたことになります。書庫の増設等もありましたが、この一年もまあまあ書いた方になるのでしょう。 さて、常連さんいつもご高覧ありがとうございます。コメントを寄せていただいた方や