凛として淡々とした平常心

まあ社会的な騒ぎで微妙に狼狽えてしまっている人も多いと思いますが、僕はいつも通りの平常心のままだったりします。 本当に必要なニュースは嫌でも誰かが伝えてくれたりもしますし、社会的な不安ベースの情報は「見ても仕方がない」ということを十代の時に思ったので、特にニュースも見ていません(自宅にはテレビ自体もないですからね)。 どのような社会問題も、今一度普通に冷静に考えてみると「あまり関係がない」ということを思ったりはしないでしょうか。 「当事

勘違いの証明

中学1年生くらいの頃の話になりますが、部活動で壁打ちのようなものをしていて、飛んでいったボールを見つめていた時のことです。 単に放物線を描くボールを見ていただけなのですが、急にひとつ上の学年の人がこちらに近寄ってきて 「おい、お前睨んでたやろ」 と言ってきました。 (あんた誰?) くらいの感じでしたし、その時初めてその人が同じ学校にいるということを知ったくらいのレベルだったので、当然に喧嘩を売るべく睨んでいたわけでも何でもありません。

頬を赤らめる表現で見える空間のパワーバランス

頬を赤らめる表現で見える空間のパワーバランスということで、キャラクター設計や表情の描写のあり方で見える、物理空間と情報空間というコントラストによる社会的なパワーバランスの変化について触れていきます。 アニメキャラクターやゲームキャラクターが猫も杓子も頬を赤らめているという現象は、社会的なパワーバランスの変化を示しているフシがあります。 本当に惚れている、照れているというシーンならばまだしも、常に頬を赤らめていたり、ちょっと感情が動いただ

調子が悪い時は静観して時を待つ

何かしら調子が悪かったり、ツキに見放されているように感じる時、まずやることはこころを落ち着かせることです。 そして流れを静観して、時を待つというのが理想的であり、無理な時に無理をすると、当然に理に適っていないのでより一層物事がぐちゃぐちゃになっていきます。 ― 特にここ最近は、季節的なものを含めてマクロ的な流れが意識に影響を及ぼすということが顕著になってきたように感じます。 そういえば最近のことになりますが、本ブログを通じてのご連絡に関

前提知識が無い可能性を推測できない人たち

単発的な情報の処理に慣れすぎているということから来ているのか、共感性が乏しいと言えばよいのか、物事を俯瞰する能力に欠けていると言えば良いのか、近年では言葉が通じなかったり、ふとしたことから意味不明な説明をされる場合が増えてきたりもしました。 以前「野放図への白眼視」で触れていた「…ということのようですが…そういったお話はどちらに伝えればいいですか?」「下!」というようなやり取りのように、それで相手がわかるわけがないということが推測できな

多義性や曖昧さを嫌う無機質さ

多義性や曖昧さを嫌う無機質さについて触れていきます。 「何だか面白くないなぁ」と思ってしまう要因の一つは、コンピュータを経由することで生じる「多義性や曖昧さを嫌う無機質さ」にあると思っています。 「再現性のためにより具体的に」ということもわかりますが、そればかりでは有機物たる人間は面白さを無くしていってしまうということが起こりうるという感じです。 再現性を高めるためや誤解を避けるため、解釈に多様性を持たせないために具体的に表現するという

フィードバックを奪う人たち

必要以上の保護は人格の否定に繋がることがあります。その一例としては、歪んだ思いからフィードバックを奪うというようなものがあります。 店舗にてアンケート用紙を置いていたとしても、回収ボックスが店内にあった場合は、意図的に悪い意見は破棄されるというようなことが起こるように、フィードバックが無残にも阻害されてしまうということは世間の至るところで見受けられたりします。 そうしたものは、店舗スタッフの都合というものが大きく関わっているので想像に容

白と黒の先にある透明へ

白と黒の先にある透明へ、ということで苦楽の両極端についてでも触れていきましょう。 まあイメージとしては「有と無を抽象化した空の如く」という感じです。白と黒の間は灰色ですが、白と黒の先にあるものは透明的であるというような感じです。 と、そうなるとイメージがつかみにくいので、まずは少し日常的な感じで進めていきましょう。 太宰治に対する評価 いつも仲良くしている士業の方と、文学についてお話したりしたことがあります。まあ単純には小説等々をはじめ

ジグソーパズルで高まる集中力

先日から、ちらほらとジグソーパズルを楽しんでいます。 ジグソーパズルを楽しんでいる時は集中力が高まりますし、そうして高まった集中力がその後も続いています。 20歳過ぎくらいの時はよくジグソーパズルを楽しんでいましたが、かなりのブランクを経てまた楽しむことになりました。 きっかけは、水木しげるロードにて自宅用土産にとゲゲゲの鬼太郎ジグソーパズルを購入したことでした。しかし、300ピースのため、すぐに終わってしまいました。なので「次は100

フハッっとなる遣る瀬無さ

悲しみなどよりも真っ先にやってきたのは、先日の水木しげる氏にちなむとすれば「フハッっとなる遣る瀬無さ」。 まあもちろん検索経由のアクセスは拒否しつつ、湧き上がれば追記するという形で書き記しておこうと思います。 ― 友達の妹が死にました。就職を機に遠方に行ってからは友人経由でたまに話を聞く程度で、最後に会ったのは彼女が大学生の頃です。なので、もう随分と会っていませんでした。 あまりにすっぽん的に友人が銭湯に誘うので何事かと思えば、妹の訃報

雑な人の驚くほど雑な行動

世の中には多種多様な人がいます。なので、想定外のレベルで「雑な人の驚くほど雑な行動」を垣間見ることがあります。 なぜその人が今まで生きてこれたのかが不思議に思えるほどの雑さですが、「誰もが狼狽を隠せない」で触れていた当のバンドメンバーのように、雑さゆえに起こったトラブルや失態で固まった空気を上書きするほどのポジティブな雑さがあればそれはそれで成り立つのかもしれません。 雑な人は、「繊細な人としては理解不能レベル」の「驚くほど雑な行動」を

確率に潜む日和見

個人レベルの意識であれ、その集合である社会の流れであれ、決定論的な理も働く中、その実、確率による因果が働いています。 以前にも少し触れましたが、大腸菌のバランスのように善玉菌と悪玉菌と日和見菌かのごとく、ある流れとそれを否定する流れが常に争いの状態となっており、7割程度は中性で、残りの3割の枠を善と悪のような両極端が争いを起こしているという感じになっています。 残りの3割の枠に対して2対1になるのか、1対2になるのか、はたまた均衡状態に

第1700回投稿記念

これで1700記事目になります。ブログ創設から1700回目の投稿ということで「第1700回投稿記念」です。 前回の第1600回投稿記念は、2019年10月10日だったので、前回からの100記事は、3ヶ月弱かけて投稿したという感じです。年末の空き時間の影響もありますが、「笑う月」によってスピードが高まったという感じです。あと少し書庫の植物も増やしたことが若干影響しているでしょう。 さて、常連さんいつもご高覧ありがとうございます。 また、c

新年 2020

みなさまあけましておめでとうございます。 2020年になりました。 元日は早速白味噌の雑煮を食べました。 が、今年は餅は4つにとどまる形になりました。 夜が寒すぎるというのが第一要因ですが、主に次のようなプロセスを経て、という感じです。 まず小晦日、つまり大晦日の前日のことですが、若干寒さがマシだったため、帰省中の友人と外で話し込み、気付かぬところで少し腹が弱っていたという感じになりました。 そして大晦日当日、「大晦日」というイレギュラ

さよなら2019

2019年が終わります。ついでに今年は平成も終わり令和になりました。その元年も終わるということになります。今年は亥年で歳男ということでしたが、猪や豚よりも馬とたくさん触れ合うことの多い一年でした。 2019年は中盤より体が悲鳴を上げ、精密検査を受けたりしましたが結局今はピンピンしています。ということを踏まえて、2019年を振り返っていきます。 ― 僕は12月生まれなので、36歳になりました。 35歳を超えると感性が固定化され、笑い等々の

これが人間か

「アウシュビッツは終わらない」を改めて読もうと思った時に、2017年に完全版として「これが人間か」が出ていたため、そちらを読むことにしました。 プリーモ・レーヴィ著「これが人間か」には、彼が体験したアウシュビッツ強制収容所での経験が綴られています。 「私はこの本を書くにあたって、犠牲になりましたというあわれっぽい調子や、復讐を叫ぶたけり狂った調子を捨て、証人が使うような節度ある平静な言葉を慎重に用いた。私の言葉が感情を抑えた、客観的なも

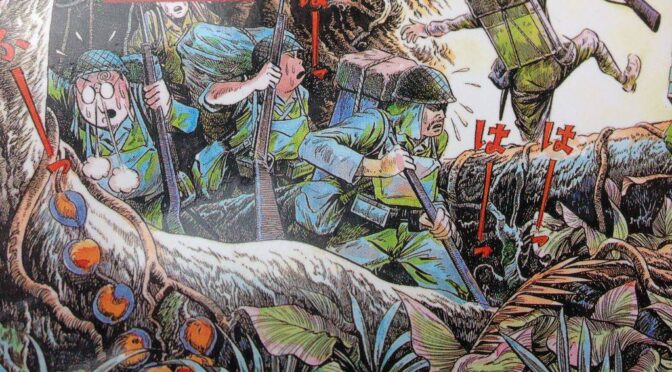

総員玉砕せよ!

「この『総員玉砕せよ!』という物語は、九十パーセントは事実です」 と、あとがき「あの場所をそうにまでして…」で記されているように、水木しげる氏の実体験に基づく「ほぼノンフィクション戦記物」である「総員玉砕せよ!」。 一年ちょっとくらいになりますが、「水木しげる 魂の漫画展」に行った時に知ってその場で買いました。「総員玉砕せよ!」の単行本の初版は1991年10月のようで、その時購入した講談社文庫も1995年6月に出ていたようですが、その日

絆という大きな束縛

絆という大きな束縛を解き放つこと、それが苦しみから脱することのポイントとなります。 サンユッタ・ニカーヤ第Ⅳ篇第一章第四節、第五節の「わな」をヒントに、大きな束縛について触れていきましょう。 本日で、養子のうさぎが亡くなって二年になります(うさぎの死 さようならわが息子よ)。昨年は、「愛別離苦」愛するものと別れる苦しみを書いてみましたが、今年は愛別離苦の元となる絆という大きな束縛について触れていきます。 「あなたは悪魔のきずな(わな)で

第1600回投稿記念

これで1600記事目になります。ブログ創設から1600回目の投稿ということで「第1600回投稿記念」です。 前回の第1500回投稿記念は、2019年6月1日で、前回からの100記事は、4ヶ月ちょっとかけて投稿したという感じです。旅行記を細分化して連投したことや「笑う月」を開始したことで後半にはスピードが高まりましたが、前半はかなり緩やかでした。 さて、常連さんいつもご高覧ありがとうございます。 また、contactからご連絡いただいた方

動物愛護週間

9月20日から26日は動物愛護週間です。と、義務教育全開のような感じになってしまいましたが、ちょうどよい機会なので動物愛護について触れようと思います。 好きと愛、そして好意と慈悲の違いのようなもので、対象を好きなだけの人は、自らの楽しみ、高揚感などのためにそれを利用するにとどまりますが、慈悲から観れば、幸せを願い苦しみが取り除かれるようにというような視点になります。 そういえば先日、元競走馬のたてがみを勝手に切って持って帰るという事件が

生兵法とレトリック

自転車トラブルが起こった時のケース(頻発した自転車トラブル)等々、「知能が発達していないゆえに生兵法で挑んでくる」といったケースが身の回りでも頻繁に起こっているようです。 「生兵法は大怪我のもと」という言葉があるにも関わらず、よくもまあそんなに強気に出れるなぁと思ったりもしますが、むしろ「凄さがわかるのも能力である」ということから考えれば、能力がないからこそ、その意味すらわからないという感じになるのでしょう。 別に必要なものではありませ

オグリキャップとライスシャワー

笠松競馬場に行ったついでと言ってはなんですが、ダビスタとみどりのマキバオーによって競馬ファンとなった小学生時代を思い返し、大好きな二大馬オグリキャップとライスシャワーについて少し触れておこうと思います。 我が家に競馬文化はなく、また、僕自身もダビスタをやりこんだのはⅡとⅢなので、この2頭が現役で活躍していた時は本格的に競馬を知っていたわけではありませんでしたが、親戚にオグリキャップのぬいぐるみを貰ってからというもの小学生ながらちょくちょ

ウォシュレットの逆襲から解決までのプロセス

小学五年生の時の懺悔タイム以降、「この世で最も苦しいのは腹痛であり、何事にも優先して腹痛を回避せよ」という信念を持っており、腹痛回避には余念がありません(ゆかたビフォーアフター)。 しかしながら、想定外の急激な冷えなどにより、少なからず腹痛が起こる可能性があります。そうした万が一の腹痛時、トイレが汚いとテンションが下がります。なので、そうした時の無駄な気力の消費を避けるために結構な頻度でトイレ掃除をしています。 トイレを掃除すると金運が

問題が生じた時に意識に余裕を生み出す論証

問題が生じた時に意識に余裕を生み出す論証ということで、今回は心の観察等々意識的なあり方ではなく、実質的で理性的な「問題への対峙の仕方」について触れていきます。 僕の身の回りの人、特に女性の多くに「相手の言っていることはなんとなく理解できるが、変だなぁという違和感だけがあって、結局言い返せない」という悩みを持つ人がいます。 そうした形で我慢を強いられることは苦しいことです。「不服を持ちつつも受け入れなければならないのか」というような感じで

足音や振動など隣の家の騒音への対処

足音や振動など隣の家の騒音への対処ということで、隣人がもたらす騒音への対処について触れていきます。 二ヶ月ほど前、直接注意に行ったりしましたが、最近また調子に乗り始めているので、そろそろ本格的に対処しようかなぁと思います。 この騒音についてですが、一般生活レベルの騒音ではなく、親が煽ることで子供が走り回る時に生じる強烈な足音というか振動という感じです。 まあ単純には親が「えーい!うぇーい!」などと煽り、子供が「あーあー」などと騒ぎながら

際限のない「何をどこまで」を防ぐ表現

良いことと悪いことを考える時、通常の加点方式で考えてしまうと限界がなく「これでよし」という定義ができません。 「この心が苦しみを受け取る」という視点から考えた場合、いわゆる幸せ的なものは加点方式ではなく「本来の完全で理想的な状態を阻害しているものを削ぎ落としていく」という構造になるはずです。 「対人恐怖と人間不信への対処」や「この世界のささやかな全て」などで善行為的なことについて「表面的な作為のみならず不作為すらも、不善ではないという事

妄想は感情を知識がこじつけることで生まれる

妄想は感情を知識がこじつけることで生まれるということで、謎のスピリチュアルとかカルト宗教のカルト臭い論理と感情について少しだけ触れておこうと思います。 世の中にはそうしたものに違和感を感じている人も多いと思いますが、それでも一定数気が狂れたように盲信している人たちもいます。 そうした霊魂系の話は、多少なりと具体的に示し得ないメタ領域的な要素を含んでおり、具体論で論駁しても示し得ない領域のため決着がつきにくかったりします。そして、なぜかつ

起こった出来事に対する処理と今後の予防

社会における物事の善悪や正義的な判断には、処理と予防という視点が必要になります。いわば非難する側される側といった人達の間にある紛争においても「起こった出来事に対する処理」の意味合いと「今後の予防」としての観点を検討するのが一番です。 そしてその対象範囲を個人間という範囲、そして社会全体という範囲、それぞれで俯瞰しておくとすぐに解決するはずです。そうしたメリットを知ってか知らずか、こうした点はかつて暗黙の了解的であった印象があるのですが、

頻発した自転車トラブル

令和に入ってからというもの、家族たちに若干のトラブル的なことがよく起こりました。といっても自転車トラブルで、一方的に被害を受けるような感じのことばかりです。 それもなんだか変な感じで、一昔前ならあまり起こり得なかったような事柄ばかりです。少し全体を見れば問題点もすぐに発見できそうなことばかりで、いかに加害者が近視眼的かということがよく分かるような事例ばかりでした。 ― 以前までは前に出てこなかった人たちが変に前に出てきたり、責任感があっ

物事の完璧さプロの定義

物事を完璧にこなそうと思っても、やはり多少はアラが出ます。 完全な状態を目指すというのはいいですが、あまり根を詰めるとその分緊張するので、結果的にミスを生み出してしまったり、カリカリして空気が悪くなったりして物事がうまくいかなくなってしまうことがあります。 ― 小学生の時はテストが簡単だったので「100点中100点でクリア」という感覚でした。が、中学生くらいになってから、平均点云々の話になり、テストは100点じゃなくても良いという感じだ