forget me not

すべての経験を覚えていて、記憶は「引き出すこと」だけの問題であるとするならば、覚えていないようなかつてのたくさんの出会いもどこかしらにまだ潜んでいたりするということになります。新しい何かを探すということもいいですが、それは案外既に知っていることなのかもしれません。

有終の美

ろうそくの火のように、燃え尽きる時に粋になるチューリップとフリージア。最後に見せてくれたなぁ。

不要な細切れの情報

不要な細切れの情報にさらされると、意味はないどころか疲れが溜まったり、頭がわいたりしてしまいます。 例えば仕事の上であれば、一見意味のなさそうな細かなデータを常時見ることも後のまとまりのための布石となったりするので有用です。 毎日のようにデータを見ることは、ある相関関係や因果関係を発見したりして、その後の推論に役立つことがあります。 しかしながら関係のないような情報、とりわけ不要な細切れの情報を毎度毎度確認することに意味はありません。

祝六周年

本ブログも六周年を迎えることになりました。ちなみにこれで1775記事目になります。今回も祝五周年の時と同様に、単純に祝六周年というタイトルです。 祝五周年の時は1480記事だったのでこの一年で300弱の投稿をしたことになります。 さて、常連さんいつもご高覧ありがとうございます。コメントを寄せていただいた方やcontactからご連絡を頂いた方、また、ひっそりと読んでいただいている方々、ありがとうございます。 アクセス状況 この一年でこのブ

フリーランスの精神的な欠落

全てのフリーランスの実態を知っているわけではありませんが、クラウドソーシングで出会うようなフリーランスの方の中には「何かが欠落している」と思わざるを得ないような人が結構いるようです。精神的な欠落ともいうべきか、基礎的な何かが欠落している感じです。 僕自身はそうしたクラウドソーシングを利用したことはありませんし、今後も利用することはないと思うので実害があったわけではありません。 ただ、社長仲間から色んな話を聞く限り「基礎が欠落している」と

緊張時や不眠時の精神統一

緊張時や不眠時の精神統一について軽く触れていきましょう。 緊張しているときや眠れない時は、落ち着こうと思ってもなかなか落ち着くことができません。 また無駄な思考や妄想がループしたりして無駄に疲れてしまうという時もあります。 そうした時に「思考によって思考を制する」ということはなかなかできません。 なので、手綱を取るように暴れる思考を制する実践的方法を軽めに少しだけご紹介します。 意識の散らかり 落ち着きの対極にあるものは、混乱や妄想とい

万年青(おもと)

万年青(おもと)は、キジカクシ科(クサスギカズラ科)スズラン亜科オモト属常緑多年草で、代表的な古典園芸植物のひとつです。 一年中しっかりとした緑の葉をつけています。 真ん中の赤いものは万年青の実です。カタツムリなどの有肺類を媒介して花粉を媒介する「カタツムリ媒花」という特殊な受粉の仕方をしています。 藤子不二雄A氏の漫画で「万年青(まんねんあお)」という作品があり、万年青がテーマとなっていたことで知りましたが、万年青栽培の愛好家も結構多

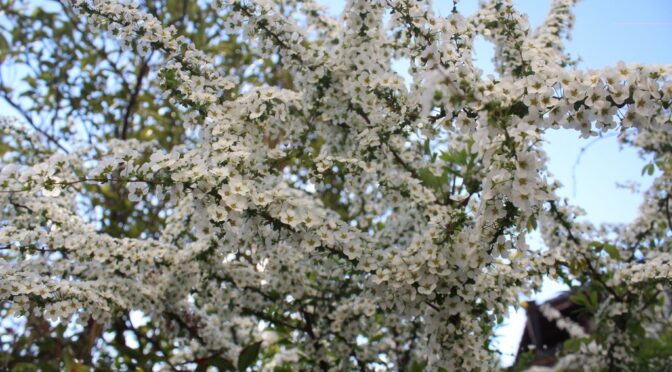

雪柳(ゆきやなぎ)

雪柳(ゆきやなぎ)は、バラ科シモツケ属の常緑低木です。春に小さな白い花をたくさんつけます。 桜とともに川沿いに植えられていることが多いので、春には桜のピンクと雪柳の白が彩る風景を楽しむことができます。 雪柳(ゆきやなぎ)は、コゴメヤナギやコゴメバナと呼ばれることもありますが、コゴメヤナギは、小米柳(ヤナギ科ヤナギ属)という種があり、コゴメバナは、蜆花(シジミバナ)を指す場合もあるので、混同を避けるためそうした呼称を利用する時は要注意です

ミニトマト(プチトマト)とマイクロトマト

ナス科ナス属のトマトの一種「ミニトマト(プチトマト)」と「マイクロトマト」。 ミニトマト(プチトマト)は果実のサイズ的な品種の分類上の違いでトマトと同様、学名「Solanum lycopersicum」に属すようですが、マイクロトマトについては同属の「Solanum pimpinellifolium」という植物になるようです。 ミニトマト(プチトマト) 我が家で育てていたミニトマト(プチトマト)。 秋頃に実をつけだしましたが、真冬に突入

ロッサビアンコとタイなす

ナス科ナス属のナス(茄子、茄)の品種「ロッサビアンコ」と「タイなす」。 ロッサビアンコ イタリア原産の「ロッサビアンコ」というナスです。 ヘタの所には少し棘があります。 ロッサビアンコはイタリアの伝統的な野菜としてヨーロッパでは有名なようです。形的には賀茂なすっぽいですね。色はご覧の通り紫のグラデーションです。 遠方の道の駅に行くと、地元では見られない野菜が売っているので結構面白かったりします。 タイなす 道の駅で購入したタイなすです。

マーガレット

マーガレットは、キク科モクシュンギク属の半耐寒性多年草。木春菊(モクシュンギク)という和名で呼ばれることもあります。 最も一般的な花の色は白色ですが、ピンクや黄色の花のマーガレットもあります。 マーガレットの花 マーガレットもメキメキと成長し、昨年よりも数倍の花をつけています。 咲き誇り方としては、我が家の植物の中では最強クラスです。 「二株だったかな?」と思えば一株で数十個の花をつけました。 養子のうさぎの糞と相性が良いのかもしれませ

ジャンボメークイン(じゃがいも)

ジャンボメークイン(じゃがいも) ジャンボメークイン(じゃがいも)は、もちろん馬鈴薯(ばれいしょ、学名:Solanum tuberosum)でありナス科ナス属の多年草植物です。 特大サイズの「ジャンボメークイン」(兵庫県養父市産)。 かなり時期が経ってから育ててみることを思い立ち、じゃがいもを育てる時は切り目を入れたほうが良いということで、切り目を入れてみました。 しばらく乾燥させた後に、でかいプランターに入れて育ててみました。 ジャン

ジャンボにんにく(ジャンボリーキ)

ジャンボにんにく(ジャンボリーキ)は、ヒガンバナ科ネギ属の植物であり、にんにくのように鱗片が集まる鱗茎を持ちますが、にんにくとは別種でリーキの仲間です。 ニンニクと同じようにアリシンを含みながらもニオイはかなりマシで無臭ニンニクとして販売されていることもあります。リーキ(リーク)自体は、西洋ネギ、西洋ニラネギ、ニラネギと呼ばれたりする植物で下仁田ネギ系のネギです。ジャンボにんにく(ジャンボリーキ)は、そうしたリーキの近縁種になりますが、

パイナップルミントとアップルミント

アップルミントことマルバハッカとその変種(交雑種)であるパイナップルミント。共にシソ科ハッカ属の多年草です。 パイナップルミント パイナップルミントは、名の通り「ミント」なので、シソ科ハッカ属です。常緑多年草で、アップルミントの交雑種です。 ほのかにパイナップルの香りがします。 少しわかりにくいですが細かい毛が生えています。 養子のうさぎは、最初食べるのをためらっていました。おそらく遺伝情報の中に前例が無いのでしょう。食べたら食べたで「

占いを信じる人たちの責任転嫁の心理

占いを信じる人たちの責任転嫁の心理ということで、占いに依存し、占い師の発言によって人生を導かれてしまう人たちの意識の構造について触れていきます。 占い師によるマインドコントロールや洗脳という事例に関する報道も一度や二度ではありません、そんな中でも未だにこうした占いへの依存が後を絶えません。こうしたものは、全面的に否定するというよりも、その本質的な依存の原因を探り、そして某かの有用性のようなもの、つまり機能を捉えて心理的な構造を見抜いた方

至高の芸術

世の中にはたくさんの芸術作品があります。それぞれ感覚チャネルという次元が異なるため一律に論じ得ない部分もありますが、音楽や絵画といったものを含めて見渡した上での至高の作品は、やはりドラえもん6巻の「さようなら、ドラえもん」であるということをずっと思っています。 「僕のもとに帰ってきたドラえもん」で触れていましたが、幼少期に出会ってからそれ以降、様々な分野においてこの作品を超えるものを探そうとはしていますが、30年以上の間未だにそれを超え

凛として淡々とした平常心

まあ社会的な騒ぎで微妙に狼狽えてしまっている人も多いと思いますが、僕はいつも通りの平常心のままだったりします。 本当に必要なニュースは嫌でも誰かが伝えてくれたりもしますし、社会的な不安ベースの情報は「見ても仕方がない」ということを十代の時に思ったので、特にニュースも見ていません(自宅にはテレビ自体もないですからね)。 どのような社会問題も、今一度普通に冷静に考えてみると「あまり関係がない」ということを思ったりはしないでしょうか。 「当事

勘違いの証明

中学1年生くらいの頃の話になりますが、部活動で壁打ちのようなものをしていて、飛んでいったボールを見つめていた時のことです。 単に放物線を描くボールを見ていただけなのですが、急にひとつ上の学年の人がこちらに近寄ってきて 「おい、お前睨んでたやろ」 と言ってきました。 (あんた誰?) くらいの感じでしたし、その時初めてその人が同じ学校にいるということを知ったくらいのレベルだったので、当然に喧嘩を売るべく睨んでいたわけでも何でもありません。

頬を赤らめる表現で見える空間のパワーバランス

頬を赤らめる表現で見える空間のパワーバランスということで、キャラクター設計や表情の描写のあり方で見える、物理空間と情報空間というコントラストによる社会的なパワーバランスの変化について触れていきます。 アニメキャラクターやゲームキャラクターが猫も杓子も頬を赤らめているという現象は、社会的なパワーバランスの変化を示しているフシがあります。 本当に惚れている、照れているというシーンならばまだしも、常に頬を赤らめていたり、ちょっと感情が動いただ

日常を観光目線で非日常に変えること

地域コミュニティの弱体化が原因となっているのか、日常を観光目線で非日常に変えることが至るところで起きていたりします。 地域インフラとして、そして自然な地域のコミュニティの繋がりの場として機能していた施設や店舗が、高齢化による利用者の利用頻度の低下や事業承継の難しさによって事業継続がままならなくなることがよくあります。 その結果、全く異なる資本による事業の引き継ぎが起こったり、新規店舗が現れたりはするものの、それらが軸にしているものは観光

情報が内部循環することによる疲弊

情報の一方的な垂れ流しというのも煽動される要因となるので問題がありますが、「見たいものを見る」という形でパーソナライズされた情報というものもまた、偏見を加速させ、同時に「情報が内部循環していくことによる疲弊」をもたらしていくものでもあります。 それは個人レベルでも疲弊をもたらしますが、そうした「人」で構成される社会全体も疲弊させていくものでもあります。 ある程度自分には適しているという感じで特段強いストレスはありませんが、同じような情報

指導や監督のパラドクス

どのような職場であれ大体は部下や後輩に対する指導や監督が裏目に出る「指導や監督のパラドクス」が起こったりします。 これは業務をうまく進めていくための指導や監督が逆に業務の遂行に支障をきたしてしまうというような現象です。 その要因としては、それぞれプライドを保ちたい複数の上司の指導による混乱や、サボりや失敗を防ぐための指導と監督がやる気を削ぐ以上に「行動に制限をかける」というような構造が考えられます。 表面上は部下や後輩のスキルやモチベー

データ利用による専門性や信頼性、権威性の評価の危険性

データ利用による専門性や信頼性、権威性の評価の危険性について少しだけ触れていきます。 最近、コロナウイルスに関連したデマがよく広がっていると見聞きしますが、内容を聞くと爆笑レベルであり、感情によって理性が抑制され、妄想が広がるととんでもないような暴論に行き着くということがよくよく示されているような気がします。 そんな爆笑レベルに反応する人も民主主義の中では一人一票で、さらに騒いで声が大きい人の声は一票以上の効果を持つということがいかに危

情報処理に対するイデオロギーの反映

まあ今に始まったことではありませんが、情報処理に対して、一定以上の利用者が揃った段階でイデオロギーを反映させていくというような風潮がよく垣間見れたりします。 「独占的なシェア率を誇るプラットフォームを作って、それからは…」という一種の加速主義的な感じでしょうか。 10年くらい前からその気配はちらほらありましたが、デバイスの普及によってさらにウォールストリート臭や何かしらのイデオロギーの匂いが漂う感じが顕著になってきたように感じます。 撒

調子が悪い時は静観して時を待つ

何かしら調子が悪かったり、ツキに見放されているように感じる時、まずやることはこころを落ち着かせることです。 そして流れを静観して、時を待つというのが理想的であり、無理な時に無理をすると、当然に理に適っていないのでより一層物事がぐちゃぐちゃになっていきます。 ― 特にここ最近は、季節的なものを含めてマクロ的な流れが意識に影響を及ぼすということが顕著になってきたように感じます。 そういえば最近のことになりますが、本ブログを通じてのご連絡に関

気づく力と自己観察

気づく力と自己観察について触れていきます。 「自己観察」においては、どのレベルで自己観察するかということが重要になってきます。 対象の抽象性のレベルと観察のあり方、そして観察における気づく力が重要な要素となってきます。 例えば、「自分」というものに関して、どのような目線でそれを捉えているかということによって、観察のあり方が変化してきます。また、それを観るにしても観るということに対する集中力によって、観え方が変わってきます。 ― 「知識の

前提知識が無い可能性を推測できない人たち

単発的な情報の処理に慣れすぎているということから来ているのか、共感性が乏しいと言えばよいのか、物事を俯瞰する能力に欠けていると言えば良いのか、近年では言葉が通じなかったり、ふとしたことから意味不明な説明をされる場合が増えてきたりもしました。 以前「野放図への白眼視」で触れていた「…ということのようですが…そういったお話はどちらに伝えればいいですか?」「下!」というようなやり取りのように、それで相手がわかるわけがないということが推測できな

多義性や曖昧さを嫌う無機質さ

多義性や曖昧さを嫌う無機質さについて触れていきます。 「何だか面白くないなぁ」と思ってしまう要因の一つは、コンピュータを経由することで生じる「多義性や曖昧さを嫌う無機質さ」にあると思っています。 「再現性のためにより具体的に」ということもわかりますが、そればかりでは有機物たる人間は面白さを無くしていってしまうということが起こりうるという感じです。 再現性を高めるためや誤解を避けるため、解釈に多様性を持たせないために具体的に表現するという

フィードバックを奪う人たち

必要以上の保護は人格の否定に繋がることがあります。その一例としては、歪んだ思いからフィードバックを奪うというようなものがあります。 店舗にてアンケート用紙を置いていたとしても、回収ボックスが店内にあった場合は、意図的に悪い意見は破棄されるというようなことが起こるように、フィードバックが無残にも阻害されてしまうということは世間の至るところで見受けられたりします。 そうしたものは、店舗スタッフの都合というものが大きく関わっているので想像に容

白と黒の先にある透明へ

白と黒の先にある透明へ、ということで苦楽の両極端についてでも触れていきましょう。 まあイメージとしては「有と無を抽象化した空の如く」という感じです。白と黒の間は灰色ですが、白と黒の先にあるものは透明的であるというような感じです。 と、そうなるとイメージがつかみにくいので、まずは少し日常的な感じで進めていきましょう。 太宰治に対する評価 いつも仲良くしている士業の方と、文学についてお話したりしたことがあります。まあ単純には小説等々をはじめ