獅子吼による試金石

世の中では弱気なだけのを「優しい人」と勘違いしてしまったり、ブラック企業が表面上取り繕うような慈善行為をもって「良い人」だと勘違いしてしまう現象がよく起こります。 優しさとは何かを考えた時、その表現方法に惑わされることなく考えてみなければなりません。強さや力を持った上で奥に慈悲があるかというところが肝心です。 「サボってやがったな!」と頭を叩かれるのが最高の褒め言葉とされる企業がありました。社長の人格がその行為を「最高の褒め言葉」とする

三羽烏の直談判

以前、桜の季節に京都御苑で弁当を食べていたときです。 木の枝に烏が止まり、「あのー…それ、ちょっとだけいいっすか?」と食べ物をねだってきたことがあります。まるで雪雄が首を伸ばすように、「いいっすか?」とねだってきたので、おすそ分けしておいた、というような感じです。 鴨川の雀と鴨 そういえば先日は鴨川で雀が同じような感じでねだってきたことがありました。特に食べ物は何も持っていなかったのですが、やたらと周りをぐるぐるしていました。 「何ぞお

茶飯事の匙加減

料理を作るということが面倒なときもあると思いますが、調理は理科の実験的な面白さもあり、かつ、味による楽しみというものもあるので、「外食ばかりで料理が作れない」というのはもったいないのではないか、ということを思うことがあります。 化学反応を目の当たりにすると言う面や包丁を使うという一種の彫刻や職人技を磨くかのような面があるので楽しみは満載です。 腕を上げるためにはひとまず様々なパターンを試すということもさながら、熟練のためには数が要になる

金輪際なしに…の後日談

「二度あることは三度ある」というようなやつでしょうか、なぜかアクシデントというものは連続することが多く、そうした時は集中力が格段に落ちていたりします。 集中力が落ちている時、物をよく落としたり無くしたりすることがあります。おそらく、ちょっとした注意力が保てなくなっているのでしょう。そして少しずつの「注意不足」が積み重なり、大きなアクシデントとなってしまう場合があります。そして、それはそれだけで終わってくれず、何度が連続して続いてしまうと

好事家の硬骨漢

欲を肯定し「欲を叶えやすいような世の中にしていこう」というタイプの人達がいます。しかし、欲は苦しみです。特に生命維持の領域を超えた欲はまさに無駄な欲であり、それを発端としてさまざまな煩いをもたらしてしまいます。 世の中では「そういう性質なのだから仕方がない。欲を叶えられるようにして欲しい、叶えやすい社会にして欲しい」という感じで物事を捉えているような人がいます。しかしながら、社会に何かを要求する前に、その欲自身と対峙してみてはいかがでし

好々爺たちに紅一点

男性ばかりの職場に女性が、または女性ばかりの職場に男性が一人でも入ったりすると空気が極端に変わったりします。 特にその異性が若い人ならなおさらです。サボり癖やギスギス感などが程よくなくなり緩やかな緊張感と癒やし作用をもたらしたりします。 最近ではそうした事を受けてか、わざとそうした人員配置をしたりするようです。僕が勤め人だった頃も、おじさんばかりの部署に新しく女性社員が配置されたりしていました。 おじさんばかりの部署に新しく女性社員を配

好一対への下馬評

何かの現象を評価・判断する時、既に持っている知識の中からしか評価をすることができません。その時に既にある知識と知識が組み合わさったりして新しい判断基準ができることもありますが、概ね今までの間に培った知識・経験則からしか評価や判断をすることはできないという感じです。 そう考えると、世間での評価・ランキングなどいかにあてにならないものかということがよく分かるはずです。 そうしたものは恣意的に操作されたものである可能性を排除できませんし、評価

首実検、のち、下剋上

そう言えば少し前悪徳体育会系が世間から袋叩きにあった事がありました。メディアに触れない僕の耳にすら届くほどの大盛り上がりを見せていましたが、世間では大なり小なり同じような構造が蔓延しているはずであり、だからこそあれ程の盛り上がりを見せたのでしょう。 意志決定の簡素さやそれに伴う素早さ、そして統制の合理性から考えれば体育会系の構造は「楽」ですが、一方その裏でアイヒマン実験さながらの人格変容の構造を持っています。 ゲッベルスさながらの洗脳企

口八丁の金字塔

口の上手さだけでなく、人は自信にも感化されてうまく転がされてしまいます。妥当性ばかり追求している人より、ホラ吹きの方が大物のような人になっているというケースを実感している人も多いのではないでしょうか。 単に口が上手いということなら「それはスキルだからなぁ」と納得できそうなものですが、それが嘘であっても、大見得であっても、結局周りが感化されて嘘のように実現しているという場合があります。 ある種不公平に感じますが、それくらいに口の上手さの裏

麒麟児が綺羅星のごとく

家にテレビは置かず、かつ、ニュースすら目に触れないという生活をしていますが、なんだかんだで友人や同級生などでいわゆる「有名人」のような人はちょろちょろいて、地元にも現役有名人や元有名人のような人がちょろちょろいます。 そんな人達と銭湯で会ったりすることもありますし、知らぬ間に長い付き合いになっていた人が実は元有名なバンドのメンバーだったり、家の近所に東京ドーム公演をするレベルの人の実家があったりという感じなので、そのような人たちに会った

気丈夫かつ几帳面

まるで営業方上がりか事務方上がりかというような感じになりますが、そのどちらでもないような「職人」というポジションもあります。 業種によって職人がいる場合といない場合がありますが、大体は営業系か事務系かという感じで仕事は分かれています。 これは、食べ物を獲得する能力と、保存・加工する能力のような分類になるため、独立するとなるとまずは前者のほうの能力が必要になります。 独立時に重要となる営業力 食べ物を獲得してもすぐに放置して腐らせていたり

生一本ゆえ間一髪

「人に話をする時はきちんと相手の目を見て話しなさい」 そんなことを幼少期から繰り返し言われていたので、僕はなんだかんだで人の目を見て話す癖がついています。ある時からなるべく眉間などを見るように心がけたりしましたが、今でもだいたいは目のあたりを見るようにしています。 そのような感じで人と接すると、大学生の人などは緊張してしまうのか体が震えたりするそうなので、それも考えものだということを思ったりしましたが、「目を見て話す」という事自体は癖な

紙一重の皮算用

何事も詰めが甘い場合は、結果が芳しくないものになったりします。あと一歩のところで、詰めが甘いと時に台無しになることもありますし、そこまではいかなくても達成できたであろう結果よりも随分と低い結果になってしまう事があります。 かつての僕は結構その口でした。最初はうまくいき、結構なリードを保っているのですが、途中で詰まって結果的に平均的なものになってしまうという感じです。 おそらく無意識的にそうしてしまう傾向があったのでしょう。ある程度うまく

風見鶏の表看板

世の中では「いかに人の注目を集めるか?」ということ競い、その結果を渇望して「広告合戦」のようなことが繰り広げられています。 人々の日常の意識の向き先がマスメディア一極集中から、ウェブそしてアプリケーションへとどんどんと分散していきましたが、大体は人の注目を集めようとしすぎた故に疎がられ、その場所は過疎化し、また新たな場所に人々の意識は移るという流れが続いています。 古くはメルマガ登録、その後はSNSと矛先は異なりますが、結局「広告がしつ

大立者の十八番

「君子豹変す」なんてな言葉もありますが、社会においてもその人自身においても、時に大掛かりな舵切りをする時があります。 「じわじわ様子を見ながら」というやり方は一見リスクが無いように見えますが、「交差点で停止線からチョロチョロ進む車」のような危なさがあります。 そういえば交差点で思い出しましたが、以前信号待ちをしていたところ、後ろから「ガーシャカガーシャカガーシャカ」と聞こえてきました。 テンポ的にはテクノ的なやつです。 「ふう。爆音を垂

絵空事で有頂天

すごく良い思い出でも最後の最後の状態がどうあるかによって、その思い出の解釈が変わってきたりします。また最後の状態はそれほど問題ではなくとも、時を経て異なる視点ができた時、寒気がしたりすることもあります。 その時の感情は一応本物ですが、その後それをどう捉えるかによって、その思い出の印象は変わってきます。 マルチネットワーク(MLM)はまさに絵に描いた餅で人をぬか喜びさせる天才と言えるでしょう。そして現実が進むに連れて、夢を見せられていただ

嘘八百の内弁慶

唯物論的には、また、功利主義的には正しい理屈であっても、人の「心」を考慮しなかった理論は失敗に終わっていきます。合理性や数値の上での平等を叶えたとしても、それに携わるのが機械ではなく人である限り、人の心の動きや変化を無視することはできません。 むしろそうした人の心の本質を捉えることこそ、環境によって変化してしまう思考や意志の動きを捉えることこそが最も重要なことだったりします。 コスト的な合理性、組織としての統制のとりやすさを優先し、ヒエ

一本槍に一辺倒

対象が学問であれ、政治主義であれという感じになりますが、ある一人の人物やひとつの主義にいつまでもしがみついているような人たちは「途中からはルーティンで、何も考えていないのではないか?」ということを思っています。 人にもよりますが、十代、二十代の時はだいたい何かに感染します。感染と表現すればよいのか憑依と表現すればいいのかはわかりませんが、何かに没頭し移入してしまうという感じです。 それは音楽だったり、何かの思想だったり、それらを含めて誰

一匹狼の一家言

ある時から何事も一人で考えたほうがより良い推論ができるということに気づきました。「それは独り善がりだ」とか「独善だ」などというような人もいますが、「そういう事を言うのならばせめて同レベルで『納得できるような理屈』を話してみればいいじゃないか」というようなことも思いました。なぜなら、独り善がりだ独善だ、などという言葉は苦し紛れの捨て台詞でしかないからです。 それほど厳密なものでなくとも、論証のような感じで、推論の、 ―思考の軌跡をたどりな

韋駄天が一目散

以前どこかで触れていましたが、僕は文化系ながら太ももが異常に太く63センチほどあります。高校生の時には体育会系の人たちを差し置いて立ち幅跳びなどで学年一位でした(でも走るのは速くありません)。ということで陸上部やラグビー部などからよくスカウトを受けましたが、文化系なので全てお断りしました。 「フォームをキレイにしたらもっと速く走れるぞ」 などと体育教師に言われたりもしましたが、別にその分野に関心もありませんでした。 体育は差別の塊 それ

依怙地になって居丈高に

大きな企業でありがちですが、あまりにくだらないような商品を無理に売ろうとすることが多々あります。 もう商品開発の時点からやり直したほうがいいと、誰しもが思っているような状態なのに「自分の案が間違いだったということを認めたくない」という人のエゴにつきあわされる形で売りに行かされるということもよくあります。 それは取り扱う商品という部分だけでなく、売り方というようなものを含め、何かしら仕事のやり方などについても同様です。 「自分が考え、企画

天邪鬼が暗暗裏に

目の前の現象への解釈は無数にあります。しかし人が各々に持つ視点、重要度のバランスはバラバラなので、解釈の仕方も 千差万別の百人百様です。そして、実際に何かの行動を取ったり選択したりというときには基本的に一つしか選べないので他の人と食い違いが出てくる場合もよくあります。 変な人にもその人なりの考え方や視点があり、それはそれでいいのですが、まれに自分の意見に同意したり同調しないことに腹を立ててくる人もいます。 そして同調しないことに対して「

青二才の値千金

何事も経験の少ない人は少ない人で凝り固まった考え方、物の捉え方がまだ無いので、純粋な眼で物事を捉えることができるという面があります。その一方でもちろん、経験が少ないゆえに「自分が何をやっているのか」ということや「何を理解し、何を理解していないのか」がはっきりしていない分だけリスクを持っています。 「リスクがある」ということはその先にリターンがある可能性がある場合になります。失敗した時の損失といった危険性を内在しながらも成功した時にはリタ

特別企画 その7

久しぶりに特別企画を実施します。前回の特別企画はロングランでしたが、「特別企画 その7」はひねくれつつもサクッと終わりそうな感じのことを進めてみます。 三字熟語を2つ合わせてタイトルに いつ頃買ったものかは忘れましたが、高橋書店の「四字熟語辞典」に載っている「三字熟語」を無理やり2つ合わせてタイトルとして設定していくというものです。 本当は先にやりたいような特別企画もあったのですが、少しひねりが必要だなぁということで先にこちらを進めてみ

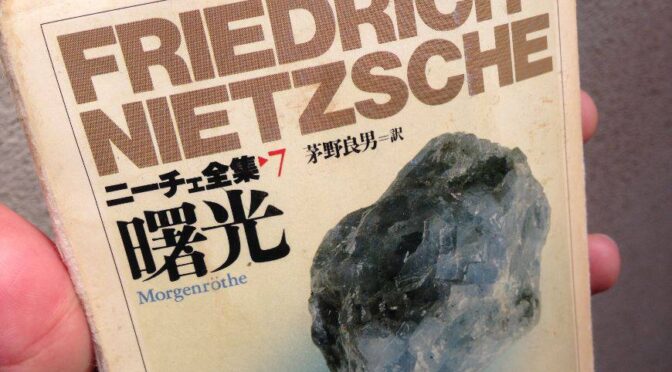

曙光(ニーチェ)

ちくま学芸文庫より出版されているニーチェ全集7「曙光」の各節題目表よりタイトルを拝借し進めてきました特別企画「曙光(ニーチェ)」がついに全て完了しました。 本シリーズは575項目ありますので、投稿数はすごい量になっています。ということで一覧ページを設けておきます。 曙光 第一書 曙光 第二書 曙光 第三書 曙光 第四書 曙光 第五書 「曙光(しょこう)」とは、夜明けに差してくる太陽の光を意味します。暗い夜から一筋の強烈な光が差し込んでく

われわれ精神の飛行する者!

しかしそこから、それらの前には巨大な自由がもはや全くないとか、それらはわれわれが飛ぶことの出来る限り飛んだとか、推論することがだれに許されようか!われわれの偉大な師や先駆者たちもすべて最後には立ち止まった。そして疲労で立ち止まるのは、極めて高貴な身振りでも優美な身振りでもない。私も君もそういう成り行きになるだろう!しかしそれは私にとっても君にとっても何の関係があるだろうか!他の鳥がさらに遠く飛ぶだろう! 曙光 575 一部抜粋 この「わ

他人を喜ばせる

人を喜ばせることはなぜすべての喜びにまさるのか?― われわれはそれによって自分自身の五十もの衝動を一度に喜ばせるからである。ひとつひとつのものは極めて小さな喜びであるかもしれない。しかし、もしわれわれがそれらすべてをひとつの手の中に入れるなら、これまでかつてなかったほどわれわれの手は一杯になる。― そして心も同様である!― 曙光 422 人を喜ばせる最たるものは、自分が喜ぶことです。 人が喜んだところを見て喜ぶのが正しいのであれば、他人

道徳に対するドイツ人の態度

ほかならぬこの民族に満足を与えるのは、いかなる道徳であろうか?たしかにこの民族は、その心から服従癖が道徳の中で理想化されてあらわれることをまず望むであろう。「人間は、無条件的に服従することの出来る何ものかを持たなければならない。」― これがドイツ的な感覚であり、ドイツ的な首尾一貫性である。人はすべてのドイツの道徳学的の根底においてこれに出会う。 曙光 207 中腹 一部抜粋 なんだかんだで、いまだに明晰夢のようなものをよく見ます。寝る前

「この印において汝は勝つであろう。」

その他の点でヨーロッパがどれほど進んでいようとも、宗教的な事物については、ヨーロッパは古代のバラモンの素朴な囚われない心にまだ到達していない。 ― さしあたりわれわれは、インドで、思索者の民族の間で、すでに数千年以上前に思索の命令として実行されたものを、ヨーロッパが取り戻すように気をつけよう! 曙光 96 一部抜粋 ニーチェによる「曙光」一書の締めくくりは、インドにおけるバラモン、そしてブッダの記述が見られ、ヨーロッパにおける心に関する

忘れるな!

われわれが高く上昇すればするだけ、飛ぶことの出来ない人々にとっては、一層われわれが小さく見える。 曙光 574 世間の人は客観的データによって人や物を相対的に判断しています。だからこそ広告物などにおいて、データや権威が役立つのです。 何の肩書も持たない人が、何かを話し出すよりも、大学教授という肩書を持った人が話すほうが耳を傾けられ、信憑性が高いという風に判断されるという感じです。 それはひとつの偏見であり、人を盲目にしてしまうものですが