超人的な情熱に対する信仰のもつ価値

―突然で一度だけの約束から永遠の義務を調達した、制度や風習のことを考えるがよい。そのたびごとに、そのような改造によって極めて多くの欺瞞と嘘が生まれた。また、そのたびごとに、しかもこのような犠牲をはらって、新しい超人的な、人間を高める概念が生まれた。 曙光 27 嘘をつかねばならなくなるなら、原則的に約束はしてはいけません。 ただ、約束をした時点ではわからなかったことが追々わかってくることがあります。その時に約束を守ることを重点に置いてし

想起集合

想起集合(喚起集合)とは、消費者がある目的をふと思い、何らかの商品を購入しようとする時、その購入検討の対象となるブランドの集合が頭の中の集合である場合の集合。「○○と言えば?」という質問に対し、ある分野のブランド名、企業名の想起を求めた場合に対象者に想起された一群のものが想起集合(喚起集合)である。 いわば想起集合は、ある分野で想起される対象の一群ということでありながら、まさに一軍という感じになる。消費者に商品を購入してもらったり、店舗

動物と道徳

拝金主義というのはどこまでも拝金主義に徹していきます。だからこそ一部の動物を「経済動物」という呼び方をしたりします。 経済動物という表現は、つまり「儲かればいい」であり、「儲けもできない上に、金がかかるなら殺す」です。 疚しさに対しての自己説得でしかなく、動物に対して経済動物や産業動物という呼称を用いる人間にロクな人間はいません。 経済動物という言葉 経済動物という言葉は、若干の疚しさを持ちながらも、「自分はいい人だと信じたい」という時

宣言効果

宣言効果とは、ある目標を達成するために、あらかじめ周囲に目標を宣言するとその目標の成功率が上がるという「思考は現実化する」が大好きな人などが大好きな心理効果。営業の部署などでありがちな外発的動機づけであり、周囲に宣言することで失敗はできないと自らプレッシャーを掛けることでモチベーションが上がるという元祖体育会系の思想を持つ人たちが根拠とするような心理効果である(本来、自分にプレッシャーを与えてはいけません。それは苦しいことである)。 宣

風習と美

握手というものは、万国共通だということを聞きますが、ネパールで友人のお兄さんに初めて会った時に、右手で握手して、さらにいつもの癖で左手を添えると怪訝な顔をされました。 インドやネパール等々、一応あの文化圏では、左手は不浄の手とされていて、トイレに行った時でもトイレットペーパーなどを使わずに、原則左手で洗うようですから、確かに怪訝な顔をされるのはわかるような話です。 が、握手の際に怪訝な顔をしてしまうくらいなら、そんなこだわりというか風習

スリーパー効果

スリーパー効果(仮眠効果、居眠り効果)は、信頼性が低い情報源から得られた情報、信憑性の低い人による説得効果が、時間の経過とともに信頼性の低さ、つまり胡散臭さが消えて、意見変容などが時間の経過とともに大きくなる現象である。 これは説得者の信頼性の低さの記憶と説得内容の記憶が、時間の経過により分離していくという分離仮説によって説明されており、情報源の信頼性の忘却のほうが、情報内容の忘却より速いためにこのような現象が起きるとされている。 胡散

新近効果(終末効果)

新近効果(終末効果/新近性効果)は、最後に提示されたものが記憶に残るという心理効果。物事の最後に起こったことの記憶の再生率が高いことを意味する。 初頭効果は、第一印象であるが、こちら新近効果は最後の印象にまつわるものである。新近効果は終末効果とも呼ばれることから、「親近感がある」という意味ではなく、一番最後に会った時の記憶、物事の一番最後の場面の記憶がよく残るというような効果である。 つまり初頭効果と新近効果という心理的な動きを考えると

命令の証明

一般にある命令 ―の良し悪しは ―それが厳密に実行されたとして、その命令の中で約束された結果が生じるか、生じないかによって証明される。 道徳的な命令の場合は― ほかならぬ結果が見通されえないものであり、あるいは解釈しうるものであり、曖昧である― この命令は、全く学問的価値に乏しい仮説に依存しており、この仮説の証明と反駁とは、結果からでは、根本的に同様に不可能である。 曙光 24 抜粋 毎日何かに拝んでいて、しばらくして病気が治った、と。

初頭効果

初頭効果は、第一印象など、最初のイメージ、最初に提示されたものが、インパクトとして記憶に残る効果。すなわち最初に与えられた情報に強く影響を受けることであり、最初に提示されたものの記憶の再生率が高いこと。つまり、印象に残りやすいというようなことになる。 第一印象で嫌われた場合は、それを挽回するのが難しい、というのはこの初頭効果の影響である。コンパ然り、営業然り、人と最初に会った時の印象が、その人への印象の基準となるので、次にその人と会う時

昇華

心理学的な昇華とは、防衛機制の一つであり、社会的に実現不可能な目標・葛藤や満たす事が出来ない欲求から、別のより高度で社会に認められる目標に目を向け、容認可能な行動に変容して充足させること。またその実現によって自己実現を図ろうとすること。例として、性的欲求・攻撃欲求など本能的な欲求を芸術活動などにエネルギーを向けかえることなど。 昇華は、主に性欲動から心理を考察した精神分析学の用語であるため、基本的には社会的・倫理的に容認されなうような性

われわれのどこが最も精巧であるか

自律訓練法というものをやったことのある人は経験があると思いますが、思うだけで本当に手が温かくなったりします。そう感じるだけでなく本当に温かくなるのだから、錯覚でも何でもありません。 自律訓練法は、右手が重いと意識するだけで本当に重く感じてくる、右手が温かいと意識すれば、右手が本当に温かく感じられ、実際に体温も上がったりするというようなものです。それを両手両足でやったり、「頭が涼しい」というような感じで進めていくものです。詳しいやり方は調

準拠集団

準拠集団(リファレンスグループ、reference group)は、個人が意思決定をするときに、その人物の価値観や信念だけでなく、別の要因として拠り所となる影響を与える社会的な集団。家族、友人などの身近な集団や、会社などプライベートからは少し離れた集団などに分類される。ウェーイ仲間、ブラック企業などはその影響がわかりやすい。 「自分自身と関連付けること」によって自己の判断や評価の形成と変容が影響を受ける集団が準拠集団(じゅんきょしゅうだ

仕事と信仰

依然として新教徒の教師たちによって、一切はただ信仰次第であり、仕事は信仰から必然的に出てくるはずであるというあの根本的な誤謬が植え付けられている。 曙光 22 仕事と信仰ということで、信念として持っていることや信仰として持っていること、そして話していることなどと仕事内容に矛盾があるケースについて思うことがありますので、そんな感じで書いていきます。 特に職業として宗教関連の仕事(?)をしている人は、言動の不一致など、信仰と行動との矛盾を感

シャワー効果と噴水効果

「シャワー効果」と「噴水効果」は、デパート等での販売を促すための手法であり、「上から下」、「下から上」といった流れにより、たくさんの商品と接することになり購買意欲が駆り立てられるという効果である。 この「シャワー効果」と「噴水効果」は、デパートのフロア構成を見ると一発でわかる(論より証拠、見たほうが早い)。上から下、下から上、人の流れを作って、よりたくさんの商品を見ていただこう、というものである。 シャワー効果 シャワー効果は、デパート

シャルパンティエ効果

シャルパンティエ効果(シャルパンティエ=コゼレフの錯覚、大きさ=重さの錯覚)は人間のイメージ力を利用した錯覚による心理効果で、重さの感覚が視覚的に見える大きさの影響を受け、物理的な重さの等しい物でも、体積が小さいほうが重く感じられる現象。 同じ重さの金属と布なのに、金属の方が重たいように錯覚してしまう、というようなものがシャルパンティエ効果(シャルパンティエ=コゼレフの錯覚、大きさ=重さの錯覚)である。 端的にシャルパンティエ効果は、「

法の履行

本来的に罰則規定のない努力義務規定というものは、民事的な賠償問題に発展した時に加味されるようなもので、特に「白い靴下しか履いてはいけない」というような義務教育の「校則」というものは、何の拘束力もないようなことです。 学校教育においては、一応相談室に呼び出して、拘束し、指導することが「正当」になる根拠として置かれていますが、その「校則」自体の正当性はどこにもありません。 私立の学校なら、私立の学校法人が教育というサービスを提供するにあたり

自動運動・誘導運動・仮現運動

自動運動、誘導運動、仮現運動について。 自動運動とは、止まっている物が動いて感じられる錯覚現象。 誘導運動とは、実際に静止している物を取り囲んでいるものが動くと静止しているものが動いて見える錯覚現象。 誘導運動とは、対象には物理的運動がないにもかかわらず運動が知覚される場合における錯覚現象。 自動運動 自動運動とは、暗い部屋で光点を一個前に置き、しばらく見つめているとその光点がいろいろな方向に動き出して見える、つまり止まっている物が動い

自由行為家と自由思想家

自由行為家と自由思想家という感じで、「自由」が強調されていますが、肩書きに「自由人」というふうに書く人は、あまり好感が持てません。そんなことは他人に主張するようなことではないからです。 自由行為家や自由思想家は、いわゆるそのエリアの宗教前提の発想や風土・文化に縛られずに自由に行為する、自由に思想を展開していくというような感じです。 その言葉の裏には、西洋であれば聖書の記述は絶対だという前提から考える人達がいて、「自分はそういうところから

自己開示

一般的に自己開示とは、自分の内部で起こっている感情や、今までの経験など、自分の情報を他者に伝えることである。そして伝えたら相手に信頼されるという点と、相手への親近感が増し、また、相手も自分に対して自己開示を行う、というような流れが起こる。 自己開示によって親近感を得られ信頼されるという構造は、裏を返せば「相手の情報を知らないと恐い」という恐怖心があるということになる。 自分の情報を開示していくことで相手の心理的な壁はどんどん崩れていき、

倫理と愚化

風習とは、利益になるあるいは害になると思われるものについての、昔の人間の経験を代表する。 ― しかし風習のための感情(倫理)は、ある経験そのものに関係しないで、風習の古さ、神聖さ、明白さに関係する。そしてこれによってその感情は、人が新しい経験を重ね、風習を修正することに反対の働きをする。 ― 倫理は人を愚化する。 曙光 19 株式会社は利潤の追求を目指しますが、利潤が最大化するように働かせるために組織化し、階層化したりします。 その組織

自発的な意志による苦悩の道徳

友人が自発的に「新興宗教に入った」と告白してきたことがあります。 実はそれは後に告白されたというより、その宗教団体に属しているということを先に知ってから、友達になったのですが、僕はご周知の通り宗教には絡んでいません。宗教ではないというような団体にも属していません。 新興宗教・カルト宗教はもちろん、それに類するような団体には関わりたいと思いませんし、それどころか宗教に絡まなくても何かの団体に入ったり、団体を形成して群れたいとすら思いません

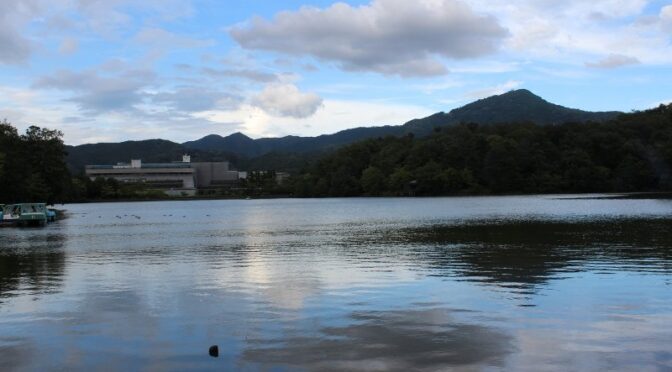

宝ヶ池(宝ヶ池公園)

宝ヶ池(宝ヶ池公園)について。京都市左京区にある宝ヶ池公園に関する情報及び宝ヶ池に訪れる方々へのお願いです。 宝ヶ池(宝ヶ池公園)はその周りが遊歩道になっています。老若男女が訪れる自然あふれる公園です。メインとなる宝ヶ池周りの遊歩道の他、子どもの楽園、菖蒲園(しょうぶ園)、いこいの森、桜の森、北園、野鳥の森、梅林園などがあります。緑あふれる公園のためたくさんの植物はもちろん、たくさんの動物や鳥、魚・水生生物が住んでいます。 bossuよ

自己正当化

自己正当化は、自分を正当化する心の働きである。人はいつでも自分の判断は正しいと思っており、強烈な刺激を受けないとその判断や考えを変更はしないというようなものが自己正当化である。「自己正当化」の代表例としては、服従実験(アイヒマン実験)やスタンフォード監獄実験がある。「危ないな」「違うな」と思っても、それを正当化してそのまま進めてしまうというような心の働きであり、役割に応じて自分の行為を正当化していくというようなものが自己正当化というもの

よい自然と悪い自然

自然か人混みかの二択なら、断然自然によく行きますが、三流のコンサルですら何かの本で読んで知っているように、自然を見て「いいなぁ」と思える原因としては、「視界が開ける」ということが一つのポイントになります。 これを何処かでサービスとして味わおうとすると、ただ単に視界が開ける、ということを味わうがために料金は数倍になったりしますが、それでも需要があるということは、それだけ不自然な状態の中にいつもいるということでしょうか。 自然はいつでもどこ

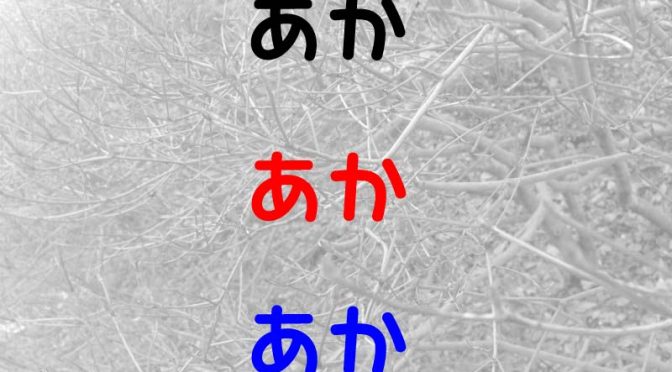

ストループ効果

ストループ効果とは、文字の呼び方・意味と文字色のように同時に認識する二つの情報が干渉しあう現象。 名称は発見者である心理学者ジョン・ストループによる(1935年)。このような二つの刺激を含むものをストループ課題と呼ぶが、知覚処理を行う際、どちらか一方の刺激に選択的に注意を向けるため、もう片方の刺激を干渉制御する手間があるため、答えるのに時間がかかる。 ストループ効果は、言語としての色名と文字色を異なったものにしたものと、一致させたものの

文明の最初の命題

野蛮な民族にあっては、その意図するところが要するに風習であるように思われる一種の風習がある。 綿密すぎる、そして根本において余計な規定がある。 曙光 16 序 余計な規定はこの世の中にたくさんあります。 「それがみんなのためになる」とか、「地球温暖化防止のため」など、なんでも理由をつければ相手は従うだろう、というようなもので、自分の都合だということは隠しながらそれが文明だと主張し、相手への服従の強制とは表立っては言いません。 この風習、

サブリミナル効果

サブリミナル効果とは、閾値以下の刺激によって生体に何らかの影響があることである。意識と潜在意識の境界領域より下に刺激を与えることで表れるとされている効果のこと。十分に知覚できる長さの刺激によって引き起こされる効果は、スプラリミナル知覚の影響と考える。境界領域下の刺激はサブリミナル刺激と呼ばれている。刺激による誘導効果が科学的に立証されたことは一度もないが、社会倫理の観点より、放送や映画では規制が講じられている。 サブリミナル効果の代表例

最も古い慰めの手段

人が慰めを欲する時は、自尊心が欠落した時です。自尊心の欠落は本能的恐怖心が社会的フィルターにかけられた時に顔を出してきます。 世の中には、自尊心の欠落を食い止める、もしくはその充足に関する提言で溢れていますが、自尊心自体が虚像であり、それに関する解明解決策は、アイツの内で踊っているだけです。 最も古い慰めの手段ということで、自尊心を回復するために慰めを欲する時に出る欲や怒りについてでも触れていきましょう。 気質によって「欲」と出たり「怒

ザイオンス効果

ザイオンス効果(単純接触効果(mere exposure effect))は、ザイアンスの単純接触効果、ザイアンスの法則とも呼ばれる。単純接触効果は、繰り返し接すると好意度や印象が高まるという効果。1968年、アメリカの心理学者ロバート・ザイアンス氏(Robert Bolesław Zajonc)の論文により知られるようになった。 ザイオンス効果・単純接触効果とは、「ある刺激に繰り返しさらされることで、刺激に対する態度の変化が生じる」と

道徳の歴史における狂気の意義

狂気という言葉は、「みんながやっていないことをやっている」という意味で、常識はずれの範疇にあります。 その常識はずれの中でも自分に害がありそうなものは「狂気」になり、自分の利益になりそうというようなことは「偉業」などと言われたりします。 無害というかほとんど自分とは関係なさそうならば、印象は「変な人」くらいのものです。 それくらい人の評価と言うものは自己都合によって変化してしまいます。 かつてのナチスも、暴力的な支配ではなく民主主義によ