自分なりの学び直し

本日は起きてから右手の指がピクピクしています。でもそれはそれだけで何かのためにピクピクしているだけです。 最近あえてミルトン・エリクソン氏に意識を向け、洗脳や催眠について本を再読したりしています。 理由は、そういうのをドヤ顔で語る人たちやビジネス利用のためという名目で悪用しようとする人たちへの嫌悪感からきているのでしょう。 心理学や催眠療法、最近では認知科学や行動経済学などいろいろな方法がたいてい人の幸せではなくビジネス利用の方で応用さ

内に秘めた白いもの

最近ベースを弾こうとしてうまく弾けなかった自分のなかなかの下手さぶりに「福山雅治、結婚 ひゃーーー」となったおばさん並みのショックを受けています。 エネルギーの調整、出しどころのひとつとしてのベースが上手く弾けない、LUNA SEAすら怪しい、PE’Zなどとんでもない、という感じになると、何かを喪失したような気分になります。 理由の半分以上は、抱っことタイピングに最適化された腕や指の影響だと思います。 基礎練習でもすればある

ロック&コメディ

あまり不足の方に目を向けるのもどうかと思いますが、現代に最も不足しているものはロックとコメディだと思っています。 最近、久々にビジュアルバムを少しだけ観ました。あとごっつの「サニーさん」などを観たりしています。僕達世代は小学校時代から「ごっつ漬け」であり、笑いの基礎部分の大半はごっつでできています。 やはり小中学生の頃に日曜日の夜八時になると必ず何か鬱屈したものがリセットされるような安心感がありました。 そういう安心感は、ここ数年どころ

好みの作品の隠れた要素

最近、なぜ「ハゲタカ」が好きなのかがわかったんです。 企業の買収が面白いからとか、一時期の自分とハゲタカの時の大森南朋氏がちょっと似てるとかそういう要素もあるのですが、多分そういうのではないんです。 おそらく「嘆いたり、『あわわ』となったり、とにかく頼りない二代目、三代目」を見て笑うのが好きなんです。悪い癖です。 西乃屋の宇崎竜童氏とかサンデートイズの小林正寛氏とかが好きですね。 「そういうタイプの人と深く接したことがあるのですか?」と

一種のタイムライン

客観的に見るとだめなところもたくさんあるはずですが、アメリカはあらゆる面においてずっとトップです。勝手な定義ですが、アメリカが世界で一番であり続ける理由は、単にクリスマスに「It’s a Wonderful Life(素晴らしき哉、人生)」を放映しているからという理由だけだと思っています。 最初に観たときから、次に観るのは死ぬ直前にしようと勝手に決めていましたが、「うーんどうしようかな」と数ヶ月間迷った挙げ句、その禁を破り本

思い切り不足の時の処方箋

おそらく誰しもに「自分にしかわからない感覚」があると思います。また自分なりの思い切り不足への対処法があったりもすると思います。 春のこの時期は、同じような気持ちになりやすいのでしょうか、「how are you? 」と「 ささやかな」を聴いてしまいます。2018年の投稿「春の感傷」もちょうどこの時期です。 まあ面白いものだなぁと思います。 それはそれでいいのですが、どのような状態でいるかという選択というか、自分自身の状態を意図的に調整す

絶望の価値

実は絶望には考えられないような価値があります。 どのような価値か? それは世界を捉える歪みを正し、曇を取ることです。 世間的な表現をすれば「自分を取り戻す」ということになります。 絶望というものは、望みを持たないということです。 その時、「自分」を構成する全てとの関係性をひとまず切ることになります。 そして「現実」から離れます。 そしてさらに、現実が決めるのではなく、私が決めるという立場に立つことになります。 自然で強力でこの上ない確信

「言葉」と「音」というおもちゃ

我が家では娘に早期教育を行っています。 早期「黒夢」教育に始まり、早期「PE’Z」教育、そして早期「B-DASH」教育とある意味僕からの押し付けが行われています。 その甲斐あってか、最近娘が本の表紙の上に書いてあった「科学のアルバム」という部分を指差して 「これは地下鉄烏丸線やね」 と言い出しました。 最初は、益富地学会館(地下鉄烏丸線丸太町駅)や青少年科学センター(地下鉄烏丸線竹田駅)から、科学系=烏丸線ということで覚えて

子供だましへの感想

某マンガ誌においてある特定のマンガに限らず、その雑誌系のアプリ版等の様々なマンガにおいて 「どうやら君は怒らせてはいけない人を怒らせてしまったようだ」 というようなセリフばかりなのは、編集の人がそれを指示しているからなのでしょうか? 子供だまし感はありますが、それはまあ別に構いません。 連載からしばらく経つと、安い性的描写を加えるというのは、編集の指示なのでしょうか? 芸術性ばかり求めても仕方がありませんが、そういうのが商業的だというこ

第2201回投稿記念

これで2201記事目になります。ブログ創設から2201回目の投稿ということで「第2201回投稿記念」です。小6事件という個人的な「続きもの」を投稿していたので「第2200回投稿記念」ではなく第2201回目の投稿となってしまいました。 前回の第2100回投稿記念は、2023年1月18日だったので、前回からの101記事は、1年半弱かけて投稿したという感じです。またローペースで、かつ、アフォリズムで少し数を稼いだ感はあります。 さて、常連さん

「ぼくがぼくであること」という意志表示

「ぼくがぼくであること」 山中 恒氏の作品ですが、この本には不思議な思い入れがあります。 それは弟が初めて僕に薦めてきた本であり、貸してくれた本であるからという感じになっています。 「ぼくがぼくであること」は、物語としても読んでいて面白い作品です。 その本のことを思い出し再度読み返そうと思いました。実家に取りに行ってもよかったのですが、弟からの借り物であるため、改めて自分で買うことにしました。 改めて読んでみるとやっぱり面白かったので、

新年 2023

みなさまあけましておめでとうございます。 2023年になりました。 元日は、日が変わってすぐに白味噌の雑煮で餅を4つ食べました。 引き続きのコロナウイルスの影響で、味わいが6割程度に留まり、おせち等々薄味のものは逆に気持ち悪くなるような感じです。 ということで、南インド系のそこそこ辛いカレーなどを食しています。 先月の誕生日にもらった放送室100巻セットを聞きながら療養しています。 卯年ということで… 今年は卯年ということなので、養子の

トリックスターによる混沌の生成

トリックスターによって混沌が生成され、その混沌から新しい秩序が生まれる、というようなことがあります。そうなると、最初は厄介者扱いだったトリックスターは、新しい世界をもたらす鍵として評価されます。 いたずらというものは、その秩序の体系の穴をつくようなものであり、ある空間、空間の論理の不完全性を示すようなものになります。そして、その不完全性を示し、空間を壊し、再構築させるというようなことにつながっていきます。 社会的に考えれば、義務教育の成

逃避としての変人意識と芸術

世の中には変人と呼ばれる人たちがいます。本当の変人は自分のことを普通であると思い、本当の変人ではない人は、自分のことを変人であると思っている、というようなことがよく言われたりします。 僕もどちらかと言うと変人の部類に入ると思いますが、自分の考えが普通であると思っている部分もありつつ「世間とのギャップがある場合もある」ということも思っているので、何とも言えません。 変人といえばこだわりが強いという面がありながら、そのこだわりが「理解不能」

さよなら2021

2021年が終わります。12月生まれということで38歳になりました。半分にしたら19歳、あの時から倍生きたことになります。 中学や高校のときの同級生とも未だに遊びますが、考えてみれば出会ってから20年以上、出会ったタイミングから考えれば四半世紀前後の付き合いということになります。小学校の時からの友達で言えば30年を超えています。 2021年は公私ともに様々な変化がありました。といっても社会情勢はそれほど影響していません。 2021年のラ

反省と少しの勇気と決意

小説や楽曲、映画、アニメ等々においても、なんだかんだで好きな物語には特徴があります。 それは「今の自分よりも立派な人間になろう」というような反省と、そうなるべく起こる少しの勇気や決断、決意が含まれているようなものです。 ドラえもんの中でもたまにあるような感じですし、藤子・F・不二雄氏は「のび太にはひとつだけいいところがあります。それはたまに反省して立派な人間になろうと思ったりするところです」と言ったような感じで示されたりしています。それ

絵本に見る異性の生き方の感覚

数あるビアトリクス・ポター氏のおはなしの中で、個人的に最も好きなのが「こぶたのピグリン・ブランドのおはなし」です。 「うさぎの絵について」でピーターラビットシリーズのうさぎを推しておきながら、一番好きなのは「こぶた」というのは矛盾のようですが致し方ありません(亥年生まれであるからということにしておきましょう)。 最後の絵でピグリン・ブランドとピグウィグがダンスをするというのが最高です。その前にピグウィグが踊っている絵があってこそという感

笑いは印象の正負を逆転させる

笑いの素晴らしい点のひとつとして、「印象の正負を逆転させる」という点があります。その質にもよりますが、感情が激しく動く出来事というものは、解釈しだいで悲しみや怒りといったものにもなりますし爆笑の対象にもなりえます。 本来出来事というものは、それそのものは中性です。 ストレス耐性という言葉がありますが、耐えるということだけがその乗り越え方ではありません。笑いに昇華する能力が高まれば、印象の正負を逆転し、耐える必要のないものに変化させること

評価と感動

世間では「世間的に評価されているものをある程度評価するように」というような圧力があったりします。 しかしながら、特に気に入らないものについてはそれが世間でどれだけ評価されていようと気に留める必要はありません。 そして気に入らないものについて意識の焦点を当てる必要はないという感じになっています。 ということなので、世の中的に注目を浴びているようなことでも、自分としては関心のないことであるのならば、最初から見ず聞かず、話題にもついていかない

うさぎの絵について

うさぎの絵に関して、名実共に最高峰にいるのはピーターラビットの作者、ビアトリクス・ポター氏であると思っています。 「誰よりもうさぎのことをわかっている」 という感じがします。 うさぎなどの動物とずっと暮らしていた上に、亡くなったうさぎの骨まで確認していたというポター氏。 ということでやはり骨格や筋肉のつき方を捉えているということが、生き物の絵を描くにあたって一番大切なのでしょう。 そういえば、芸大で教鞭を取っている友人が言っていましたが

さよなら2020

2020年が終わります。何かとイレギュラーな感じになったこの年ですが、同時にいろいろなことが明るみに出るような感じだったような気もします。社会的な影響に関して、個人的には特に何の憂いもなく過ごすことができました。 12月生まれということで37歳になりました。 36歳というと30代半ばと言う感じがしますが、37歳というと40代が見えてくる感じがします。しかしながら35歳理論に基づくように、年々精神年齢は逆行していっています。 日常のオバQ

過去の最適化と固有名詞依存による風刺の抑制

文化的昇華のひとつとして風刺というものがあります。一度抽象化してまた具体的な何かに置き換えて行うそれは、「皮肉的な批判を文化的に行い、対象を笑い者にすらする」ということができる上に、直接の名指しとはならないため、誰かに対する批判であっても言い逃れすらできるという面白さを持っています。 かつてからそうしたものがよく用いられていた感じがしますが、近年ではそれがやや下火になっており面白みに欠けるという感じがしています。 以前にも少し触れていま

画一的なものに対する民俗学的脱出

中央集権的なものに対する「対抗ではない一種の脱出のあり方」として民俗学的な逃れ方のような方法があります。それは勃興時の民俗学が意図したところであり、「すべてが画一的になりつつある中、何が私達ならしめるのか?」というところのひとつの地域社会的な個性の保存といったようなものです。 それはひとつの全体的な侵略のようなものに対する個の空間的脱出のようなものであり、権力や合理性から画一的になりつつある社会において情報としての「地域社会的な個の保存

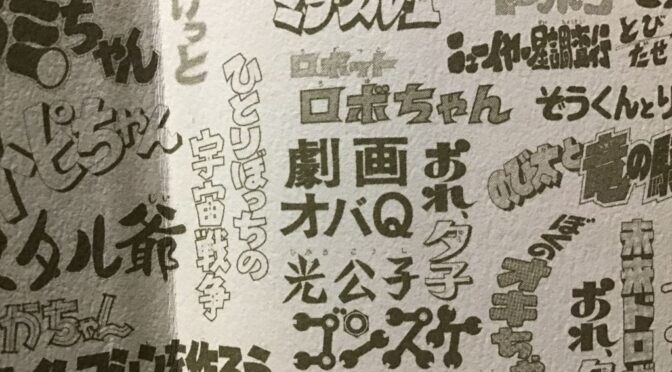

いつまでも子どもでいるために

いつまでも子どもでいるためになどと言うと、語弊を生みそうな感じがしてしまいますし、あくまで「いつまでも冒険野郎な37歳半くらいの人」が目指している「童心も忘れてないぜ系等々、そういう路線でモテよう」というものとは全く異なるため誤解は避けたいところです。 が、先日「劇画・オバQ」を再読したところ、思わず10回くらい読んでしまうことになったので「いつまでも子どもでいるために」という点について触れていきましょう。 「劇画・オバQ」の内容につい

声の奥にある意味

先日コンビニに行ったときのことです。 ラーメンコーナーなどをぐるぐるしつつ、焼きそばでも買おうかなぁと思っていたところ、店内のスピーカーからファルセット、つまり裏声を多用、というより乱用するような歌声が飛び込んできました。 その瞬間に、多少のムキムキ感がありつつ、脇毛とスネ毛を剃ってタンクトップにハーフパンツの同性愛者が、声を利用し、喉で自慰に耽っているような絵が出てきたので、何も買わずに帰ることにしました。 勝手な感想ですが、 「文化

音の形状と分子構造

音には形があり、形をしっかり捉えられると楽曲はキレイにまとまります。 また形状や構造を捉えると「どうもフィーリングが合わないな」という共同演奏者同士の息の面も整ってきます。 昔指揮を担当していた時に次のようなことがありました。 四分の三拍子となっている8小節がどうも合わないということなので、息を合わせるためにどのように説明すべきかということを考えました。 その箇所は、スコア上の表記は3/4ですが、音符的な並びは6/8であり、かつ、小節ご

菊花の約

旧暦五月の雨月に開始した雨月物語の菊花の約(きっかのちぎり)は、予定通り旧暦の菊の節句である10月9日に完了しました。 「靑々たる春の柳、家園(みその)に種ることなかれ。交りは軽薄の人と結ぶなかれ」で始まり「咨軽薄の人と交りは結ぶべらかずとなん」で終わる菊花の約は、安永五年(1776年)に上田秋成氏によって刊行された作品です。ちなみに菊花の約は江戸時代のもののため、読みがなは本来「きくくわのちぎり」となっています。 菊花の約は、播磨国加

年少しといへども奇才あり

今年の夏に鳥取県に行ったときのことです。 大山、米子、境港のあたりから鳥取市方面に移動中、トイレがてら道の駅に寄りました。 男子トイレを出て通路に差し掛かった時、小学校低学年くらいの男子の後ろ姿が見えました。 後ろ姿ではありますが、誰に見せることなくと言った様子で「変なおじさん」が始まりました。 まだ家族の方々はトイレ内にいるようだったので、その後、館内待合室に一人です。 変なおじさんの研究 鏡ではありませんが、反射で自分の姿が見える場

飢ゑて食を思はず、寒さに衣をわすれて

寝食を忘れるほどの集中力がある時はそれ以外のことに意識が向かない、つまり雑念が浮かばないので心地が良いものであったりします。 気力不足というものは実際に体に動かしたりして体力を消耗した時に起こるものではなく、どちらかというと意識的な情報が錯乱した時、意志決定やペース等々を振り回されたりした時、意識に上っているか無意識の底にあるかということに関わらず、ずっと気がかりなことがある時に起こったりします。 そうした状況にある時に「体力は消耗すれ

幼きより身を翰墨に托するといへども

詳しいことはわかりませんが、才能と呼ばれるものは基本的に「幼少期にどれだけ対象に夢中になったか」ということからしか生まれないものであると思っています。 それは文化系の領域だけなのかもしれませんが、そうした才能のようなものが語られる時、「生まれつき」と表現されたりするものの、本当は単に幼少期の体験から生まれるものばかりなのではないかと思ったりするわけです。 話し方のパターンなどは小学生くらいの時からほとんど変わっていませんし、何を面白いと