スリーパー効果

スリーパー効果(仮眠効果、居眠り効果)は、信頼性が低い情報源から得られた情報、信憑性の低い人による説得効果が、時間の経過とともに信頼性の低さ、つまり胡散臭さが消えて、意見変容などが時間の経過とともに大きくなる現象である。 これは説得者の信頼性の低さの記憶と説得内容の記憶が、時間の経過により分離していくという分離仮説によって説明されており、情報源の信頼性の忘却のほうが、情報内容の忘却より速いためにこのような現象が起きるとされている。 胡散

新近効果(終末効果)

新近効果(終末効果/新近性効果)は、最後に提示されたものが記憶に残るという心理効果。物事の最後に起こったことの記憶の再生率が高いことを意味する。 初頭効果は、第一印象であるが、こちら新近効果は最後の印象にまつわるものである。新近効果は終末効果とも呼ばれることから、「親近感がある」という意味ではなく、一番最後に会った時の記憶、物事の一番最後の場面の記憶がよく残るというような効果である。 つまり初頭効果と新近効果という心理的な動きを考えると

初頭効果

初頭効果は、第一印象など、最初のイメージ、最初に提示されたものが、インパクトとして記憶に残る効果。すなわち最初に与えられた情報に強く影響を受けることであり、最初に提示されたものの記憶の再生率が高いこと。つまり、印象に残りやすいというようなことになる。 第一印象で嫌われた場合は、それを挽回するのが難しい、というのはこの初頭効果の影響である。コンパ然り、営業然り、人と最初に会った時の印象が、その人への印象の基準となるので、次にその人と会う時

昇華

心理学的な昇華とは、防衛機制の一つであり、社会的に実現不可能な目標・葛藤や満たす事が出来ない欲求から、別のより高度で社会に認められる目標に目を向け、容認可能な行動に変容して充足させること。またその実現によって自己実現を図ろうとすること。例として、性的欲求・攻撃欲求など本能的な欲求を芸術活動などにエネルギーを向けかえることなど。 昇華は、主に性欲動から心理を考察した精神分析学の用語であるため、基本的には社会的・倫理的に容認されなうような性

準拠集団

準拠集団(リファレンスグループ、reference group)は、個人が意思決定をするときに、その人物の価値観や信念だけでなく、別の要因として拠り所となる影響を与える社会的な集団。家族、友人などの身近な集団や、会社などプライベートからは少し離れた集団などに分類される。ウェーイ仲間、ブラック企業などはその影響がわかりやすい。 「自分自身と関連付けること」によって自己の判断や評価の形成と変容が影響を受ける集団が準拠集団(じゅんきょしゅうだ

シャワー効果と噴水効果

「シャワー効果」と「噴水効果」は、デパート等での販売を促すための手法であり、「上から下」、「下から上」といった流れにより、たくさんの商品と接することになり購買意欲が駆り立てられるという効果である。 この「シャワー効果」と「噴水効果」は、デパートのフロア構成を見ると一発でわかる(論より証拠、見たほうが早い)。上から下、下から上、人の流れを作って、よりたくさんの商品を見ていただこう、というものである。 シャワー効果 シャワー効果は、デパート

シャルパンティエ効果

シャルパンティエ効果(シャルパンティエ=コゼレフの錯覚、大きさ=重さの錯覚)は人間のイメージ力を利用した錯覚による心理効果で、重さの感覚が視覚的に見える大きさの影響を受け、物理的な重さの等しい物でも、体積が小さいほうが重く感じられる現象。 同じ重さの金属と布なのに、金属の方が重たいように錯覚してしまう、というようなものがシャルパンティエ効果(シャルパンティエ=コゼレフの錯覚、大きさ=重さの錯覚)である。 端的にシャルパンティエ効果は、「

自動運動・誘導運動・仮現運動

自動運動、誘導運動、仮現運動について。 自動運動とは、止まっている物が動いて感じられる錯覚現象。 誘導運動とは、実際に静止している物を取り囲んでいるものが動くと静止しているものが動いて見える錯覚現象。 誘導運動とは、対象には物理的運動がないにもかかわらず運動が知覚される場合における錯覚現象。 自動運動 自動運動とは、暗い部屋で光点を一個前に置き、しばらく見つめているとその光点がいろいろな方向に動き出して見える、つまり止まっている物が動い

自己開示

一般的に自己開示とは、自分の内部で起こっている感情や、今までの経験など、自分の情報を他者に伝えることである。そして伝えたら相手に信頼されるという点と、相手への親近感が増し、また、相手も自分に対して自己開示を行う、というような流れが起こる。 自己開示によって親近感を得られ信頼されるという構造は、裏を返せば「相手の情報を知らないと恐い」という恐怖心があるということになる。 自分の情報を開示していくことで相手の心理的な壁はどんどん崩れていき、

自己正当化

自己正当化は、自分を正当化する心の働きである。人はいつでも自分の判断は正しいと思っており、強烈な刺激を受けないとその判断や考えを変更はしないというようなものが自己正当化である。「自己正当化」の代表例としては、服従実験(アイヒマン実験)やスタンフォード監獄実験がある。「危ないな」「違うな」と思っても、それを正当化してそのまま進めてしまうというような心の働きであり、役割に応じて自分の行為を正当化していくというようなものが自己正当化というもの

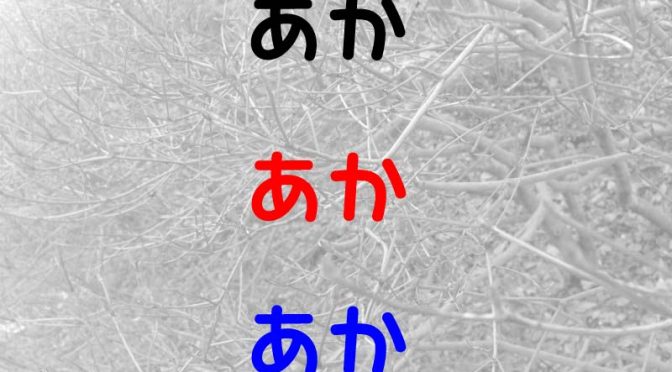

ストループ効果

ストループ効果とは、文字の呼び方・意味と文字色のように同時に認識する二つの情報が干渉しあう現象。 名称は発見者である心理学者ジョン・ストループによる(1935年)。このような二つの刺激を含むものをストループ課題と呼ぶが、知覚処理を行う際、どちらか一方の刺激に選択的に注意を向けるため、もう片方の刺激を干渉制御する手間があるため、答えるのに時間がかかる。 ストループ効果は、言語としての色名と文字色を異なったものにしたものと、一致させたものの

サブリミナル効果

サブリミナル効果とは、閾値以下の刺激によって生体に何らかの影響があることである。意識と潜在意識の境界領域より下に刺激を与えることで表れるとされている効果のこと。十分に知覚できる長さの刺激によって引き起こされる効果は、スプラリミナル知覚の影響と考える。境界領域下の刺激はサブリミナル刺激と呼ばれている。刺激による誘導効果が科学的に立証されたことは一度もないが、社会倫理の観点より、放送や映画では規制が講じられている。 サブリミナル効果の代表例

ザイオンス効果

ザイオンス効果(単純接触効果(mere exposure effect))は、ザイアンスの単純接触効果、ザイアンスの法則とも呼ばれる。単純接触効果は、繰り返し接すると好意度や印象が高まるという効果。1968年、アメリカの心理学者ロバート・ザイアンス氏(Robert Bolesław Zajonc)の論文により知られるようになった。 ザイオンス効果・単純接触効果とは、「ある刺激に繰り返しさらされることで、刺激に対する態度の変化が生じる」と

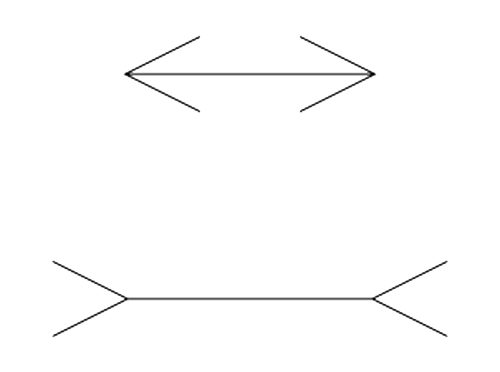

コンフリクト状況

同時に二つ以上の欲求があり、これらに対応する目標の心理的な方向が相反し、かつ、その誘意性の強さがほぼ等しい場合はコンフリクト状況が出現する。そうなるといずれの目標を選択するか決定できず、コンフリクト行動を起こす。 コンフリクト(conflict)とは「葛藤(かっとう)」、心理的な葛藤を意味し、同時に満足させることが困難な欲求や衝動が同じくらいの強さで個人の内部に存在することで行動を決定できない状態を意味する。 コンフリクト状況 三つの型

コントラスト効果

コントラスト効果(対比効果)は、空間的または時間的に接近して二つの刺激が与えられた結果、同一感覚様式において受ける二つの刺激間の違いに生じる強化作用。酸味のものの直後に甘いものを摂取するなど、刺激が反対の性質であれば、この違いは大きく現れやすい。逆に甘い黄金糖を食べている時にそこそこ甘いはずのコーヒーを飲んでも苦く感じたり、添加物の味が良く感じられる、といったように相対的な差が少ないと、マスキングされるようなこともわかりやすい。 コント

コンコルド効果

コンコルド効果(concorde effect、埋没費用効果(sunk cost effect))は、ある対象への金銭的・精神的・時間的投資をつづけるとさらなる損失につながるとわかっているにもかかわらず、それまでの投資を惜しみ、投資をやめられない状態。超音速旅客機コンコルドの商業的失敗を由来とする。 コンコルド効果は、日本語で埋没費用効果と表現される。コンコルド効果と呼ぶよりも、埋没効果、埋没費用効果の方がその心理効果を理解するのにはわ

高次条件づけ

高次条件づけとは、すでに形成されている条件反射を、あたかも無条件反射であるかのように用いて条件づけること。あらかじめ条件づけが形成されている刺激と新たな刺激を提示することによって形成される条件づけ。 既に条件づけられていて、ある刺激を与えると条件反射が起こるようになっていた場合において、その条件反射と元とは違う新たな刺激を条件づけることで、直接的には関係なさそうな無条件反射を条件づけるのが高次条件づけである。 高次条件づけの例 例として

クレショフ効果

クレショフ効果(kuleshov effect)とは、ひとつの映像が、映画的にモンタージュ(編集)されることによって、その前後に位置するほかの映像の意味に対して及ぼす性質である。ソビエト連邦の映画作家・映画理論家のレフ・クレショフ(Лев Владимирович Кулешов、Lev Kuleshov)氏が示した認知バイアスである。 さまざまな映像群は、ある映像群がほかの映像群に対して、相対的に意味をもつものである。観客にとって、映

クーリッジ効果とブルース効果

クーリッジ効果とブルース効果について。 クーリッジ効果 哺乳類のオス(限定的にメスも)が、新しい受容可能な性的パートナーと出会うと性的欲求を回復させる現象を指し、これは既に馴染みの性的パートナーとの性交渉が絶えた後にも起こる。行動神経内分泌学者のフランク・A・ビーチが1955年に著書で言及。 アメリカの第30代大統領・カルビン・クーリッジ大統領夫妻の農場でのエピソードが由来とされますが、「本能的にたくさんの女性に求愛行動を起こす」を正当

希少性の原理

希少性は、資源やそれからつくられる財やサービスの供給が、社会全体の欲望に対して相対的に希少であるという原理であり、物の数、期間などが限られていればいるほど、その物を貴重と捉えるようになる心理。希少価値効果。 希少性の原理は、簡単に言えば期間限定、地域限定、数量限定など、B層を対象とした小ワザ。初回限定特典もわかりやすい一例である。 希少性の代表例である「限定」 希少性の原理の応用は、少しでも興味を持ってもらおうというものになるが使われす

寛大効果

寛大効果(寛容効果)は、他者を認知・評価する際に生じやすい歪み。他者の望ましい側面はより強調され、望ましくない側面は寛大に評価されやすい。結果として、他者に対する評価は、実際よりも好意的なものになる傾向がある。 寛大効果(寛容効果)の例として、最もわかりやすいのは「自分の家族を他人に紹介する時」だろう。 嫌悪を抱くような点がいくつもある「自分の両親」や「配偶者」を他人に紹介する時、普段の印象とは異なった評価をしたり、寛大に寛容に評価して

カリギュラ効果

カリギュラ効果は、禁止されると余計にその行為をやってみたくなるという心理効果。禁止されると魅力が増すということで、それを逆手にとって広告屋が多用しすぎたせいで、最近では効果が薄れているのではないだろうか。 カリギュラ効果は、禁止されているからこそ魅力的に映るという店もあるが、禁止されることで不安になるという面も含んでいる。そうした不安は生存本能を刺激するものとなるため関心が向きやすいからである。 広告の効果を上げるために、わざと禁止にし

仮現運動

仮現運動とは、日常場面においては映画などに見られる、空間的に離れた2つ対象を一定の時間間隔をおいて交互に呈示するときに知覚される対象の連続的な運動。実際には静止状態にありながら、そこに運動が認められる場合をさす。 この仮現運動は、見かけの運動、キネマ性運動ともいう。一定位置にある刺激対象が、瞬間的に出現したり消失したりすることによって、あたかも実際に運動しているように見える現象。α (アルファ) 、β (ベータ) 、γ (ガンマ) 、ε

カクテルパーティー効果

カクテルパーティー効果は、選択的注意のうちの音声の選択的聴取のこと。人間は音を処理して必要な情報だけを再構築していると考えられる。1953年に心理学者のチェリー (Cherry) によって提唱。 このカクテルパーティー効果は、たくさんの人が会場で会話を繰り広げるような「カクテルパーティー」の会場の騒音の中で、自分の名前が出てきたり、自分に関係の強い話題が出てきた時にその話の内容が聞き取れたり、単に自分が今会話している相手の声だけを選択し

おとり効果

おとり効果とは、実際には選ばれることのない選択肢を混入させることによって、意思決定結果を変える心理効果。松竹梅において「竹」を選ばせるような心理テクニックとして応用されたりしている。 このおとり効果は、実際には購入者などほとんど期待していない高額なセットなどを設定して、相対的に「まあこれくらいだろう」と真ん中のやつを選ばせるようなものである(そしてその真ん中が一番利益率のいい商品だったりする)。 おとり効果を狙った「おとり」の設定 それ

ウィンザー効果

ウィンザー効果は、第三者を介した情報や噂のほうが、直接本人から伝えられるよりも影響が大きくなるというか信憑性が増すという効果。客観的な意見の方が信用できるというようなものになるだろう。 第三者からもたらされる客観的な情報の方が本人から伝えられるよりも信憑性が増し、印象も良くなるというようなものがウインザー効果である。 第三者を介した情報 これは「僕、○○大学出てるんですよ」と、本人から聞かされたときは寒気がするものの「○○大学出てるらし

暗黙の強化

暗黙の強化とは、3人くらいでいる時に、誰かが自分以外の人を褒め出した時に、自分の自尊心が傷つけられた、つまり極端に言えば攻撃されたように感じ、自分以外の人を貶し始めたら、自分の評価が上がったように感じてしまう、「アイツ」こと自我の錯覚。 自分以外の誰かが褒められば相対的に自分の評価が下がると感じ、自分以外の誰かが貶されれば相対的に自分の評価が上がったと感じるような心理である。 ただのAとBの間にある関係性になぜかCである自分までその解釈

エスカレーター効果

エスカレーター効果(escalator effect)は違和感の一つ。止まっているエスカレーターを降りるとき、足が重くなったような感覚をいう。 エスカレーター効果が起こるメカニズムとしては、脳の運動を司る部分がエスカレーターが動いているかのように重心を勝手に移動してしまうがために起こる、というふうに解説されている。 動いている前提で重心の移動をしようとしているということになるが、脳はいつでも手抜きであり、常に見ているようで見ていない。過

アンダーマイニング効果

アンダーマイニング効果(undermining effect、過正当化効果)は、内発的動機づけによる行為に対して、報酬を与えるなどの外発的動機づけを行った場合、やる気がなくなっていくという「やる気低減現象」。 内発的動機が既にあるのに、ブースター的に外発的動機を加えようとすれば、元の内発的動機すら失っていく、というようなことがアンダーマイニング効果である。 元々人が行為を行う時にはその裏に動機があり、そしてその動機には、行為をなすこと自

アフォーダンス理論

アフォーダンス理論とは、環境が動物に対して与える「意味」のことであり、動物と物の間に存在する行為についての関係性そのもの。過去の体験をもとに特定の条件に特定の行動が結び付けられるという効果のことであり、人と、物などの外部環境との関係性をその人に伝達する事であり、「ある行為に誘導するためのヒントを提示すればその行為に及ぶだろう」という胡散臭いコンサルが大好きそうな理論である。 アフォーダンス(affordance)とは 簡単に表現するとア