朝顔(あさがお)

朝顔(あさがお) は、ヒルガオ科サツマイモ属の一年性植物。 アサガオはつる性で高温を好む植物で短日性。葉は広三尖形で細毛をもち、花は大きく開いた円錐形で、5枚の漏斗状の花弁は融合しており、萼が5つ、雄蕊が5つ、雌蕊が1つ。真夏に開花します。小学校の時によく育てたりしますね。 なお、昼まで咲いているのは昼顔(ひるがお)です。 朝顔の葉の形状 朝顔の葉の形状は広三尖形でいわゆるM字型です。細毛が生えているのも特徴です。こうした点が昼顔(ひる

藤袴(ふじばかま)

藤袴(ふじばかま)は、キク科ヒヨドリバナ属の多年草。秋の七草の中で唯一の外来植物であり、中国からの帰化植物のようですが、いまや絶滅危惧II類に分類されるほど数が減ってきているようです。淡い紫紅色の小さな花がつきます。弁の形が筒状で袴のようなので、フジバカマと呼ばれるようです。かつては蘭や蘭草、「らに」と呼ばれたこともあるようです。 フジバカマの草丈は1~1.5mほど。花期は8~10月。地下茎は長く、這いまわり茎は直立。葉は、通常三裂して

女郎花(おみなえし)

女郎花(おみなえし)は、オミナエシ科オミナエシ属の多年草 。敗醤(はいしょう、おほつち)、チメグサなどとも呼ばれるようです。全草や花単体は生薬としても用いられるようです。解熱・解毒作用があるようです。オミナエシには黄色く細かい花が咲きます。 オミナエシは、合弁花類で、草丈は60-~1m。花期は8~10月。五弁花で、雄蕊は4つ、雌蕊は1つです。乾燥した日当たりの良い山野などに自生し、夏までは根出葉だけを伸ばして、後に花茎を立てます。茎には

撫子(なでしこ)

撫子(なでしこ)は、ナデシコ科ナデシコ属カワラナデシコです。蘧麦(きょばく、瞿麦(くばく))ともよぶようです。その他、撫子は、形見草(かたみぐさ)、日暮草(ひぐれぐさ)、懐草(なつかしぐさ)など多くの呼ばれ方があります。古名では「常夏(とこなつ)」と呼ばれたようです。 ナデシコ(撫子) ナデシコ科ナデシコ属 ナデシコ(なでしこ、撫子、瞿麦)はナデシコ科ナデシコ属の植物、カワラナデシコの異名。またナデシコ属の植物の総称です。蘧麦(きょばく

葛(くず)

葛(くず)は、マメ科クズ属のつる性の多年草。根から葛粉や漢方薬が作られます。奈良に行くと葛粉がたくさん売っていますね。もちろん葛根湯の葛根は字のごとく葛の根です。根を細かく刻んで蒸して食べることができるため、かつては救荒植物として飢饉の時に活躍したようです。葛の花にもイソフラボンが入っていて生薬として使われるようです。 クズの自生環境は、道端、荒れ地、河原などで、地面を這うつるは、他のものに巻きついて10m以上に伸びて、全体に褐色の細か

芒(すすき)尾花(おばな)

芒(すすき、薄)です。イネ科ススキ属ですね。茅(かや、萱)とも呼ばれるようです。茅葺き屋根の茅ですね。他に茅とよばれるものには、チガヤ、スゲなどで、細長い葉と茎を地上から立てるイネ科ばかりのようです。夏から秋にかけて茎の先端に十数本にわかれた花穂をつけるようです。秋になるとお花屋さんにも並びます。野原に生息し、ごく普通に見られる多年生草本です。 ススキの自生環境は、野原や土手などで、高さは1~2m。地下には短いがしっかりした地下茎があり

萩(はぎ)

萩(はぎ)は、マメ科ハギ属の背の低い落葉低木です。秋の七草としては、ヤマハギ節のヤマハギかニシキハギ、マルバハギのようです。「萩」が、草冠に秋ですから、まさに秋を代表する植物ですね。落葉低木ですが、茎は木質化して固くなるものの、年々太くなって伸びるようなことはなく、根本から新しい芽が毎年出るので、木というよりも草っぽいですね。直立はせずに、先端はややしだれます。 萩は漢字ではなく、国字のようです。万葉集では、ハギを詠み込んだ歌が141首

野薊(のあざみ)

野薊(のあざみ)は、キク科アザミ属の多年草。茎の高さは50cm~1m。花期は5~8月で、薊の仲間は真夏から秋によく咲くそうですが、野薊は初夏に咲くようです。土手などで赤紫の花を咲かせます。葉は羽状に中裂し、縁に棘があります。茎葉の基部は茎を抱き、花期にも根生葉は残るようです。花(頭状花序)は筒状花のみで構成されており、直径は5cm程度。花の色は紫色、まれに白色。花を刺激すると花粉が出てくるようです。 学名: Cirsium japoni

三葉(みつば)

三葉・三つ葉(みつば)は、セリ科ミツバ属の多年草で、山地の日陰(林内)に自生します。草丈は40cm。開花期は6 ~8月です。名前の由来はもちろん葉が三枚であることから。 三葉の葉の形状は卵形で先が細くなり尖っており、互生し、3出複葉です。縁にはぎざぎざとした重鋸歯があります。セリ科には珍しく、花序は傘状には広がりません。 三つ葉の花(蕾) 三つ葉の花は白で雄蕊は5つ、柱頭は2つです。果実は5mm程度の長楕円形で、果実落下後は地上部は枯れ

蕺(どくだみ)

蕺(どくだみ)はドクダミ科ドクダミ属の落葉多年草で、毒溜、魚腥草(ぎょせいそう)、地獄蕎麦(じごくそば)、之布岐(しぶき)などと様々な呼び方をされています。蕺草と書くこともあります。葉はハート形(心臓形)で、長さは約5cm程度です。互生し、ハート形なので、先端は尖っています。葉は全緑の場合もあれば、縁や葉脈、茎がやや赤紫色を帯びる場合もあります。 どくだみの開花期は5~7月頃で、半日陰地を好み全草に強い臭気があります。生薬名十薬(じゅう

藪萱草(やぶかんぞう)

藪萱草(やぶかんぞう)は、ユリ科ワスレグサ属の多年草。川岸や湿原などに自生しています。春先の新芽は山菜として利用されるようです。ワスレグサ(忘れ草)とも言われます。体系によっては ススキノキ科とされます。ヤブに多く生えるカンゾウということで、ヤブカンゾウという名がついたようです。 ヤブカンゾウは中国原産の多年生草本であり、栽培されていたものが野化しているようです。食用や観賞用として古来より日本に伝わり、若葉や蕾は山菜として食されます。

昼顔(ひるがお)

昼顔(ひるがお)は、ヒルガオ科つる性の多年草。アサガオ同様朝開花しますが昼になっても花がしぼみません。昼顔の花の形は漏斗形で、夏に薄いピンクから紫色で直径5~6cmの花を咲かせます。なお、黄色のヒルガオの花は無いそうです。苞葉(ほうよう)が萼(がく)を包み込むので、帰化植物のセイヨウヒルガオと区別できます。 秋の七草の朝顔は昼顔とする説もあるそうです。 昼顔(ひるがお)はつる性の多年草で、地上部は毎年枯れ、春から蔓が伸び始め、夏にかけて

白茅(ちがや)

白茅(ちがや)は、イネ科チガヤ属の多年草です。初夏に白い穂を出します。茅根(ぼうこん)とよばれる、白茅の根茎には利尿作用があるようです。また、花穂を乾燥させたものは強壮剤として用いられるようです。なお、茅や千萱、千茅と表記されることもあります。 自生環境は荒れ地など日当たりのよい空き地や、河原、道端、畑などに細い葉を一面に立てて群生します。単子葉植物です。 白茅(ちがや)の草丈は30~60cm。地下にしっかりした匍匐茎を伸ばし、地上には

露草(つゆくさ) 青花(あおばな)

露草(つゆくさ)は、ツユクサ科ツユクサ属の一年草。青花(あおばな)と呼ばれるようですが、花の青い色素はアントシアニン系の化合物のようです。開花時に全草を採って乾燥させたものは鴨跖草(おうせきそう)と呼ばれ、下痢止め、解熱などに用いられるようです。 栽培変種の大帽子花(オオボウシバナ)は、容易に落とすことのできる染料として、よく下絵に絵の具として使われていたようです。友禅染めの染料として使われたりしました。露草(つゆくさ)・青花(あおばな

姫女菀(ひめじょおん)

姫女菀(ひめじょおん)は、キク科ムカシヨモギ属の越年草。白い花を付けますが同属のハルジオンとよく混同されるようです。和名はヒメジョオンですが、ハルジオンにつられてヒメジオンと言われることがあるようですが、ヒメジョオンが正しいようです。漢字で書けばすぐにわかりますね。日本に入ってきた当初は、柳葉姫菊(やなぎばひめぎく)、鉄道草(てつどうぐさ)などとよばれていたそうです。 ヒメジョオンの自生環境は道端や荒れ地、畑などで、花期は夏です。北アメ

白詰草(しろつめくさ) クローバー

白詰草(しろつめくさ)、クローバーは、マメ科シャジクソウ属の多年草。白い花が葉の柄よりやや長い花茎の先につきます。小学生の時、よくシロツメグサの冠を作ったりしました。そんなことを忘れかけていた高校生の時に、当時の彼女が作ってくれたのが非常に新鮮だったのを覚えています。 僕のイメージでは、白詰草は「シロツメグサ」で記憶していますが、シロツメクサでないと変換が出ないので、正式には濁点をつけないのでしょう。「詰め草(つめくさ)」の名称はガラス

滑莧(すべりひゆ)

滑莧(すべりひゆ)は、スベリヒユ科スベリヒユ属の多年生植物。茎は赤紫色を帯びて夏に枝先に黄色の小さな花を咲かせるようです。山形県では「ひょう」、沖縄県では「念仏鉦(ニンブトゥカー)」と呼ばれるようです。花弁は5枚、萼は2枚、花柱は5つ。乾燥耐性があります。 滑莧(すべりひゆ)の自生環境は、道端や畑などで、地を這って分枝します。葉は長円形の多肉質で互生、ぬめりがあります(食べるとリンゴ酸の酸味もあるようです)。 黄色い小さな花は、朝の早い

莧(ひゆ)

莧(ひゆ)は、アジア原産の一年草です。ヒユナ、バイアム、ジャワほうれん草という名称などで栽培され、葉を食用にします。 ヒユ属の種分化は分類により約20種~約300種と非常に多様で、雑種も多く分類は難しいようです。 莧(ひゆ)も夏の七草です。 葉鶏頭(ハゲイトウ) 葉鶏頭(ハゲイトウ)、雁来紅は、ヒユ科ヒユ属の一年草です。アマランサス(Amaranthus)の1種で、主に食用品種をヒユ(莧)と呼ぶようです。ケイトウ (Celosia ar

猪子槌(いのこづち)

猪子槌(いのこづち)は、ヒユ科イノコヅチ属の多年草。空き地や林の道の脇などに自生しています。猪子槌(いのこづち)の花はやや小型で緑色です。茎の断面は四角形で節が固い。 高さは1m程度。 葉は対生して、先の尖っている楕円形、長さは15cmほど、両面に毛があります。花被片、雄蕊は5つ雄しべと雌しべの間に仮雄しべもあります。猪子槌(いのこづち)も夏の七草です。 茎の節が膨らんでいて、猪子の膝やイノシシの踵のように見え、これを槌にたとえてこの名

藜(あかざ)

藜(あかざ)は、アカザ科アカザ属の一年草です。畑や空地などに多く、葉はゆでて食べることができるようですが、シュウ酸を多く含むため生食には適しないようです。 ホウレンソウもアカザ科のようでホウレンソウ系の味がするようです。なお、うさぎはシュウ酸を含むものは食べられません。ということは、ホウレンソウもダメですが藜もダメのようですね。 藜(あかざ)は、高さは1m程度にまで達し、特に窒素分の多い土地でよく成長するようです。風媒花であるため花粉が

繁縷(はこべら、ハコベ)

繁縷(はこべら、ハコベ)は、ナデシコ科でインコなど小さい鳥が大好きな草です。旧字では蘩蔞と書くようです。ハコベは背の低い草本で、ナデシコ科ハコベ属を指しますが、単にハコベというときは、ハコベ属の1種であるコハコベかミドリハコベを指すようです。 春の七草としてのハコベは、このコハコベかミドリハコベのようです。一年草、越年草・多年草とばらばらの扱いですが、一年草という捉え方は気温による耐性の問題からの寿命であると考えることができそうです。

母子草(ハハコグサ)御形(おぎょう)

母子草(ハハコグサ)は、キク科ハハコグサ属の越年草。道端、野原、河原などに生息し、葉と茎には白い綿毛に覆われています。葉は白緑色で、白い産毛に覆われ、へら形でやわらかく、茎の先端に黄色い頭花の塊(頭状花序)がつきます。葉は白緑というより、緑の上に白がかぶっているので白緑の印象を与えるのでしょう。冬は根出葉がややロゼットの状態で育ち、春になると茎を伸ばして花をつけます。高さは10〜30cm。花期は4〜6月。 ハハコグサ(母子草)の頭花は黄

撫菜(なずな)

撫菜(ナズナ、薺)、別名ぺんぺん草(ペンペングサ)、三味線草(シャミセングサ)は、アブラナ科ナズナ属の越年草、ロゼット状の根生葉で、春に4枚の白い花弁の十字型の花(直径3mm程度)が咲きます。高さ20~40cm。花期は2 ~6月。田畑や荒れ地、道端などどこにでも生える適応力の高い草です。帰化植物のようです。 十字花(じゅうじか) 「十字花(じゅうじか)」と呼ばれる小さな花を多数つけます。この花は無限花序で、下の方で花が終わって種子が形成

芹(せり)

芹(せり)は、セリ科セリ属(当然ながら)の多年草です。シロネグサ(白根草)とも呼ばれ、春は葉のみで夏に白いレース状の小花を付ける春の七草です。湿地性植物で水辺や湿地、畦に多く生息しています。芹科はうさぎの大好物が多いですね。 高さは30cm程度で茎は泥の中や表面を横に這い、葉を伸ばします。水菜に見えてセリだったというケースがたまにあります。野草としての性質が強く種子の発芽率が低いようですが、知人が水耕栽培で生産されています。 芹(せり)

サンセベリア(サンスベリア)虎の尾(トラノオ)

我が家の住民の中でも、植物としては古株に属すサンセベリア君です。こちらも買ったわけではありません。我が家の生き物たちはほとんどが貰い子であり、様々なことを教えてくれるよき友だちです。 サンセベリア(虎の尾) サンセベリア(Sansevieria)は、クサスギカズラ目スズラン亜科サンセベリア属の多年草です。分類体系によってはリュウゼツラン科、クサスギカズラ科などに分類されるようです。 同じクサスギカズラ目のヒガンバナ科である君子蘭(クンシ

心理学 一覧

書庫の心理学系のページ一覧になります。心理学に関する心理効果や理論、原理、現象などについて掲載しています。 心理学を勉強するのは結構ですが、このような浅知恵は雑誌程度の知識であり、他人をコントロールしようとする「恐怖心」から「知っておかねば」と思っているか、お金持ちになる、モテる、など「把握して出し抜いてやる」というものかもしれません。すべて根底は恐怖心ですから、他人の心より自分の心を観察してください。学問や雑談程度の心理学では限界があ

ホトケノザ(仏の座)

春の七草のホトケノザ(仏の座)は、コオニタビラコ(小鬼田平子)、オニタビラコ(鬼田平子)など、主としてコオニタビラコで、キク科に属する越年草をさします。 小鬼田平子(コオニタビラコ) このホトケノザ(仏の座)とは完全に別種で、こちらはシソ科オドリコソウ属です。キク科とシソ科の時点で全然違いますね。 シソ科の方が本家といえば本家、こちらは紫の唇形状の花を付けます。12月ですが、花がついていました。三階草(サンガイグサ)とも呼ばれます。シソ

連合の原理

連合の原理は、2つの対象・現象が互い関連し結びついていると錯覚することである。教義には感覚や観念の連合の法則を意味し、刺激反応結合による習慣形成の法則を意味することもある。 これは邪な管理者が、会社の金で買ってきたのに自分が好かれるだろうと思っている、ということに近い現象である。つまりみんなで稼いだお金で、本来は給料としてもらわなければならないのに、それを支給することなく、差し入れを買ってきて、「コーヒー」を持ってきてくれた人=この人は

リフレーミング効果

リフレーミング効果は、特定の認知の枠組み、つまり常識による固定観念や判断基準など、ある枠組み(フレーム)で捉えられている物事をその枠組みを外して捉えてみると気分が変わったりするというような効果である(ということで、自己啓発系が大好きな言葉である)。フレームを変更することをリフレームと呼ぶ。 リフレーミング効果の自己啓発での応用は「固定観念の縛りから解放される」といったものや「潜在意識のストッパーを外して成功者に」というような言葉で代表さ

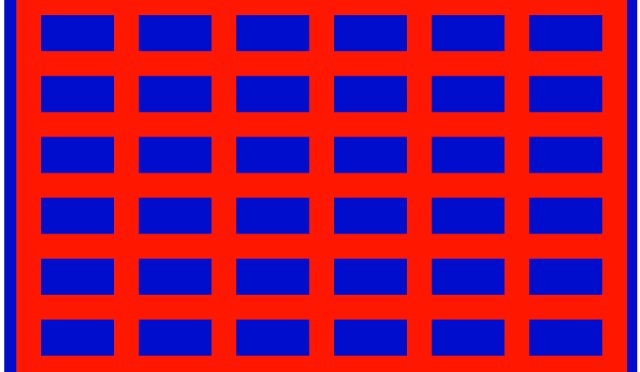

リープマン効果

リープマン効果は、同じ色度で異なる輝度/異なる色度で同じ輝度の場合では、後の場合のほうが対比すべき形を見分ける時に識別が容易となる現象。シマ柄や格子柄では、隣接する色が「黒と白」「黒と黄」のように明度差が大きいほど見えやすい。 隣接する2つの領域の色相が異なっていても、明度が同等もしくは似ている場合は、違いがわからなかったり、わかりにくかったりする現象。 リープマン効果の要点としては、縞柄や格子柄、文字に枠をつける際において、隣接する色