タルボー-プラトーの法則とブリュッケ-バートレイ効果

臨界ちらつき頻度(critical flicker frequency/ CFF、臨界融合頻度、臨界融合周波数)に関連するタルボー-プラトーの法則とブリュッケ-バートレイ効果について。 タルボー-プラトーの法則 タルボー-プラトーの法則(Talbot-Plateau’s law)とは、光刺激の点滅頻度を高め、臨界ちらつき頻度(CFF、critical flicker frequency)を超えた際に、光は融合しちらつきは感じ

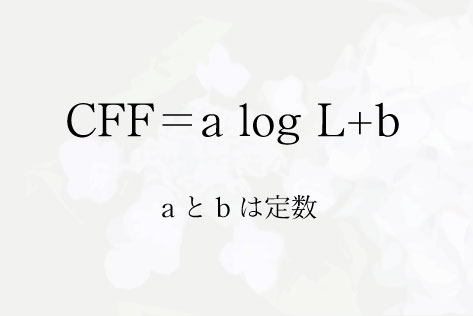

臨界ちらつき頻度とフェリー-ポーターの法則

臨界ちらつき頻度(critical flicker frequency/ CFF)とは、時間的加重の効果によって、このCFF以上の頻度で点滅する刺激のちらつきは知覚されないことを意味する。すなわち、光の点滅によって知覚されるちらつきは、点滅の頻度を高めると知覚されなくなり定常刺激のように知覚される、「知覚されなくなる境目」の頻度(周波数)が臨界ちらつき頻度である。臨界融合頻度、臨界融合周波数とも呼ばれる。 フェリー-ポーターの法則 フェ

沈黙効果(マム効果)

沈黙効果(マム効果/mum effect)とは、対人的コミュニケーションにおいて、送り手が相手にとって不利な情報、不快な事を伝達することを避けようとする傾向のこと。 相手にとって不利な情報、都合の悪い情報を伝える時に起こる抵抗感が沈黙効果(マム効果)である。日常でも実感のある抵抗感であり、伝える情報が直接的に自分にとって関係のないことであっても、相手との関係性が変化することを恐れて心理的抵抗が起こる。これが沈黙効果である。 沈黙効果の要

マッハの帯

マッハの帯(Mach band)とは、錯視のひとつであり、明るさの対比現象の一種で、高い輝度の領域からある勾配で低い輝度に変化したり、逆に低い輝度からある勾配で輝度の高い領域に変化したりすると、勾配の変化点で明るい帯や暗い帯が見える現象のこと。 このマッハの帯は、暗い領域の境界付近ではより暗く強調され、明るい方の領域の境界付近はより明るく強調されて見える錯視である。エルンスト・マッハ(Ernst Mach)によって発見されたことからマッ

順序効果

順序効果(order effect)とは、広義には順序の違いや時間差によって表れる順応の過程や順向抑制、逆向抑制などの現象を意味する。当たり前のことだが、同一の被験者が複数の実験的操作を受けるときにおいて、同一の質問であっても質問の順序によって応答に相違があったり、順序によって練習、順応、疲労が生じたりして実験自体への心的飽和が起きたりすることある。 その他、同一の部位に同一の刺激が連続して与えられるとき後の刺激の効果が減少したり、刺激

四苦八苦 あらゆる苦しみ

四苦八苦シリーズが全て完了したので、四苦八苦をまとめておきます。四苦八苦(しくはっく)とは、四苦である「生老病死」に加え、怨憎会苦、愛別離苦、求不得苦、五蘊盛苦(五盛陰苦/五取蘊苦)といった8つの苦しみを意味しています。 四苦八苦は、もちろん仏教用語であり、生きる苦しみ、老いる苦しみ、病の苦しみ、死ぬ苦しみといった「生老病死」と合わせて、嫌いな人と会わねばならぬ「怨憎会苦」、愛するものと別れる苦しみである「愛別離苦」、求めても得られない

五蘊盛苦(五盛陰苦/五取蘊苦)五種の執著の素因は苦しみをもたらす

五蘊盛苦(五盛陰苦/五取蘊苦)について触れていきます。四苦八苦シリーズ最後の苦しみは、この五蘊盛苦(ごうんじょうく)です。これは、五盛陰苦(ごじょうおんく)、五取蘊苦(ごしゅうんく)と表現されることもあります。五蘊盛苦とは、「五種の執著の素因は苦しみをもたらす」「五種の素因への執著が苦しみを生じさせる」という意味であり、四苦八苦全ての苦しみはこの五種類の素因への執著から成り立っているということを指します。 五蘊盛苦は、一切行苦の「一切の

「求不得苦」求めても得られない苦しみ

「求不得苦」求めても得られない苦しみについて触れていきます。求不得苦(ぐふとっく/ぐふとくく)とは、読んで字の如く求めても得られない苦しみであり、欲が満たされないことに煩い悩むことです。四苦八苦の七番目の苦しみです。 もちろん求めるからこそ時に思い通りにならず、求めるものを得ることができないという苦しみが起こるという感じになりますが、日常の欲だけでなく生理的な欲求というものもあります。そうした体の都合としての生理的欲求への対応も求不得苦

「愛別離苦」愛するものと別れる苦しみ

「愛別離苦」愛するものと別れる苦しみについて触れていきます。愛別離苦(あいべつりく)は、愛するものと別離する苦しみとして、いくら好きで愛し尽くしたとしても、いずれ必ず来る別れからは逃れることができないという苦しみです。 愛する人との死別という形が最もわかりやすいですが、愛別離苦は人との別れだけでなく、人であれ動物であれ生き物との別れというものもありますし、物であれ、環境や情景であれ、好きなもの愛するものと別離することで生じる一切の苦しみ

「怨憎会苦」嫌いなものと会わねばならぬ苦しみ

「怨憎会苦」嫌いなものと会わねばならぬ苦しみについて触れていきます。怨憎会苦(おんぞうえく)は、四苦八苦のひとつであり、人を含め嫌なもの嫌いなものと会う苦しみです。字面を見ても「怨む、憎む、会う、苦しみ」という感じなのでわかりやすいと思います。「怨み憎むものと会う苦しみ」で怨憎会苦です。 対象が何であれ「好きか/嫌いか」とか「そのどちらでもない」といった感じの感想を持ってしまいます。いわば判定であり反応です。もちろん、「好きな部分と嫌い

「死苦」死ぬ苦しみ

「死苦」死ぬ苦しみについて触れていきます。四苦八苦の四苦「生老病死」の最後の苦しみである死の苦しみです。死の苦しみについて哲学的に書いていきます。 死苦(しく)とは、死ぬ苦しみ、死の苦しみでありながら、死を迎えることからは逃れられないということを示しています。そして、死苦は、死ぬ苦しみ、死の苦しみであると言いながらも、死そのものは経験し得ないため、より厳密に考えると「死に対する恐怖」や「死にたくないという思い」から起こる苦しみを意味しま

「病苦」病の苦しみ

「病苦」病の苦しみについて触れていきます。語るまでもなく病については、ダイレクトに苦しく、痛かったりしんどかったりするので誰しもが実感を持つものだと思います。ただ、「四苦八苦シリーズ」なので触れざるを得ないため、あえて哲学テーマとして、この「病苦」について考えてみましょう。 病苦(びょうく)とは、病の時、病気の時の苦しさでありながら、そうした病に冒されることからは逃れられないという意味で「思い通りにはならない」という苦しみになります。四

ファン効果とHAMモデル

ファン(fan)とは同一の概念が出現する文の数であり、ファン効果(fan effect)とは、文などの自然言語の記憶における干渉現象で、概念と事実を示す文を多く記銘するほど、概念と事実を含む文の検索が難しくなり、再認に要する時間が長くなるという効果。ファン効果の現象のメカニズムはHAMモデルなどによって説明されている。 「意味を厳密に示すために、しっかりと表現しなければならない」といった感じで、お役人が好きそうな文章の表現は、検索を難し

ブローカ-ズルツァー効果

ブローカ-ズルツァー効果(Broca-Sulzer effect)とは、閾上の明るさ知覚において、同じ輝度であれば、2秒間呈示される場合よりも、短時間呈示の方が明るく感じられる傾向があり、50~120ミリ秒付近でピークが生じるという効果。明るさ知覚において、光化学反応のブンゼン-ロスコーの法則、光覚閾におけるブロックの法則から予測される輝度以上の効果を持つ場合を示す。ブローカ-ズルツァー効果の名称は、ブローカ氏(Broca)とズルツァー

ブンゼン-ロスコーの法則とブロックの法則

ブンゼン-ロスコーの法則(Bunsen-Roscoe law)とは、光化学変化に関する法則で、「光の強度と呈示時間とは相補的な関係にある」という法則である。感光物質に及ぼす光の影響はその光の強度「I」と呈示時間「t」の積「I×t」となる。 ある限定された範囲で視覚系の感光物質にも、これと類似した関係が成り立つ。これが定式化されたのがブロックの法則である。 ブロックの法則 ブロックの法則(Bloch’s law)とは、光覚閾の

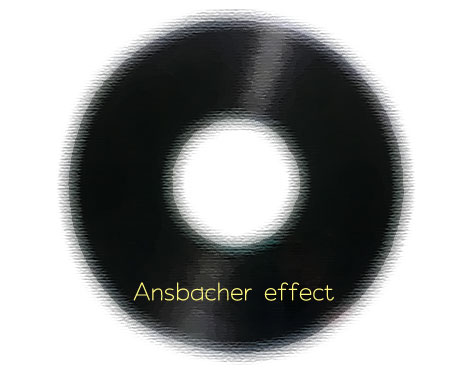

アンスバッハー効果

アンスバッハー効果(Ansbacher effect)とは、対象の運動速度によって、対象の見えの大きさ(長さ)が異なって知覚される現象のことである。回転する円盤において見える円弧は、ある回転速度以上になると完全な円と知覚されるが、円弧の見かけの長さは、回転速度が増すに伴いしだいにより短縮されて見えてくる。これがアンスバッハー効果である。なお、見かけの短縮の程度は図形の形状によって異なる。 アンスバッハー効果の名称は、アンスバッハー氏(A

パヌム現象

パヌム現象(Panum’s limiting case)とは、両眼立体視の現象である。パヌム(Panum,P.L.)により1858年に報告されたことからパヌム現象と呼ばれる。 例えば、左眼に2本の垂直線分、右眼に1本の垂直線分を呈示し、これを両眼視すると通常2本の線分が知覚され、右側の線分が左側の線分よりも手前に奥行きをもって知覚されるといった現象が起こる。これがパヌム現象である。 マッハの帯 マッカロー効果 クレイク-オブ

不安-解放条件づけ(不安-安心条件づけ)

不安-解放条件づけ(不安-安心条件づけ/anxiety-relief conditioning)とは、電気刺激法を用いた行動療法の技法の一つで、電流刺激を与え不快感が限界値に達した時に「落ち着いている」といった言葉を出してもらい、電流刺激を止めることで「解放・安心」と言葉を関連付ける「条件づけ」のことである。結果「落ち着いている」という言葉と「嫌悪感からの解放」・「心身の安心感」を条件づけることを目的とする。 不安-解放条件づけのプロセ

レスポンデント条件づけ(古典的条件づけ・パブロフ型条件づけ)

レスポンデント条件づけ(respondent conditioning)とは、「特定のレスポンデント行動を誘発する無条件刺激」と「レスポンデント強化」によって、条件刺激単独でその「レスポンデント行動の誘発」が可能となるように条件づける操作、過程のこと。「レスポンデント(respondent)」とは、応答や反応を意味する。なお、古典的条件づけ、パブロフ型条件づけもほぼ同様の条件づけである。条件刺激の呈示後に無条件刺激を対呈示することにより

オペラント条件づけ

オペラント条件づけ(operant conditioning/操作時条件づけ、道具的条件づけ)とは、人間を含めた動物が、自発した反応の直後に特定の刺激(報酬など)を与えることで、その反応(自発した反応)が生起する頻度を変化させる条件づけ。アメリカの心理学者ジョン・ワトソン氏(John Broadus Watson)およびバラス・スキナー氏(Burrhus Frederic Skinner)より。なお最初期の実験は、アメリカの心理学者のソ

分化条件づけ(分別学習)

分化条件づけ(differential conditioning/弁別学習)とは、ある刺激の呈示に対しては強化しながら、別の刺激呈示に対しては強化しないという手続による条件づけである。「分別」を示すことから弁別学習とも呼ばれる。 「強化された刺激下」で反応が生じるように、「強化されない方の刺激下」では反応が生じなくなるように条件づけをするというのが分化条件づけである。分化条件づけにおいて、強化されない方の刺激下の制止を分化制止と呼ぶ。

内制止

内制止(internal inhibition)とは、消去手続により形成される積極的な制止過程のことで、反応を生じさせないようにと働く生体の積極的な抑制作用のことである。内制止は、パブロフ氏が用いた概念で、消去による反応の減衰は自発的回復や脱制止の現象を考えれば単純な興奮過程の減衰ではなく、反応を積極的に制止する内的過程の発達によるとされた。 条件づけにおける消去と自発的回復 ここでいう「条件づけ」における消去とは、条件刺激のみを提示し

内部循環とひたすら歩くこと

僕はよく歩きます。昔からよく散歩にでかけます。それは自然の中だけといった感じではなく、近所でもよく歩きます。 ネパールでのトレッキングのように数日かけて歩くこともあれば、家の近所を5分程度歩くこともあります。 また、歩くだけでなく、自転車やバイク、そして車や電車で旅に出たりもします。 中高生の時は急に「自転車でひたすら国道9号線を走ろう」と友人を誘う形で丹波町まで行ったり、「ふらっと行くか」と自転車で大津市まで行ったりという感じで遠出を

内集団バイアス(内集団びいき)

内集団バイアス(内集団びいき)とは、外集団の者より内集団の者に対して好意的な認知・感情・行動を示す傾向であり、より望ましい属性を認知し、高く評価し、優遇するという認知のあり方である。 内集団(ないしゅうだん)とは、もちろん「自己が所属する集団」であり、会社であれ、団体であれ、家族であれ、自己が所属する集団は、各々の領域において内集団である。 なお、現在属しているかだけでなく、経歴といった形で自分の属性のあり方として内集団の概念や内集団バ

アナウンスメント効果

アナウンスメント効果(announcement effect/アナウンス効果)とは、候補者の当落や政党の議席の増減についてアナウンスメント(世論調査に基づく予測や観測報道)することで、当落や議席増減に影響を及ぼす現象のこと。投票行動研究の用語であり、単純に言えば「報道の効果」である。 アナウンスメント(announcement)とは、発表や声明を意味するため、外部の人間に対して何かしらの情報を与えるというような意味になる。そうした発表や

モダリティ効果

モダリティ効果(modality effect)とは、言語材料を記銘(新しく記憶)する時、呈示モダリティによって記憶成績に差が生ずることで、主に視覚よりも聴覚のほうが新近効果(新近性効果)が得られること。言語材料を視覚よりも聴覚で呈示したり音読させる条件の方が、単語や文字のリストの直後再生において特にリスト終末部の成績良いというような効果が代表的である。モダリティ効果は、「2秒間程度持続する聴覚的感覚記憶」である「前カテゴリー的音響貯蔵

クロスモダリティ・マッチング

クロスモダリティ・マッチング(cross-modality matching)とは、モダリティ(感覚様相)が異なれば、主観的体験の内容は全く異なる中、二つの異なるモダリティの間で、その二つの感覚量が主観的に等しくなるようにマッチングを行うことである。 このモダリティ(sense modality)には、一般に視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚、触覚・皮膚感覚、圧覚、痛覚、温覚、冷覚、運動感覚(筋感覚)、平衡感覚、内臓感覚(有機感覚)といった区

ヤーキーズ-ドッドソンの法則

ヤーキーズ-ドッドソンの法則(Yerkes-Dodson’s law)とは、「覚醒レベル」と「学習のパフォーマンス」と関係において「逆U字型」の関係があり、「ある最適水準までは覚醒の増加とともにパフォーマンスは向上していくが、最適水準を超えると逆に低下していく」という法則である。 アメリカの心理学者であるヤーキーズ氏(Yerkes,Robert Mearns)とドッドソン氏(Dodson,John Dillingham)が行

アルベド知覚

アルベド知覚(albedo perception)とは、照明条件の変化にかかわらず、視覚系を通じて得られる「その物体の知覚上の明るさ」は比較的一定に保たれる現象のことである。例えば、太陽の光の下でも、暗い部屋の光の下でも、紙は白く見え、黒い服は黒く見えるような場合がある。これがアルベド知覚である。アルベドとは心理学・知覚的には「外界の物体の明るさに関する情報に関連する指標」を意味する。 人間の活動する環境における照明条件は常に変化する。

経歴効果(履歴効果)

経歴効果(履歴効果/career effect)とは、心理学における実験、測定において、「前回の測定が今回の測定に影響する」といった形で捉えられる影響のこと。実験の測定値に異なりがあった場合に条件統制の問題として考えられる場合の影響を意味する。 心理学における実験や測定は、物理的測定を代表としたような、自然科学の分野のように条件を同一にできず、学習や動機づけ等の要因により測定値が異なる場合がある。測定の経過に伴い対象が変化するため、各々