ラグ効果

ラグ効果(フラッシュラグ効果、flash-lag effect)は、運動する光点の真下の位置で別の光点を一瞬点灯すると、実際には二つの光点が垂直位置にあるにもかかわらず、運動する光点が運動方向に若干ずれた位置に知覚される現象。運動しているものとは別の場所から光を当てると、運動している側の光が若干遅れて知覚されることによって起こる。 このフラッシュラグ効果は、網膜に刺激が与えられてから知覚が成立するまでに約80ミリ秒から100ミリ秒の遅れ

マッチングリスク意識

マッチングリスク意識とは、何かを買うときに「これは本当に自分に合うのだろうか」という不安感である。ただこの手の不安は、想像力を鍛えれば、というより本質だけをきちんと見る癖をつければ簡単に脱却できる。 「本当に自分に合うのだろうか」という不安感 買い物をする時に「もしかしたら損をするのではないか?」とか「もしかするともっと良いものがあるのではないか?」というような妄想が始まり、「目の前の商品は本当に自分に適したものなのだろうか?」という不

マスキング効果

マスキング効果は、ある音が他の音によって妨害・遮蔽されて聞えなくなる現象。2つの音が純音、周波数の差が小さいほどこの効果は大きい。一般に低音は高音をよく遮蔽するが、高音の低音に対する遮蔽効果はそれほど。 このマスキング(masking)は聴覚だけでなく視覚や触覚などでも見られるが、最もわかりやすいのは聴覚マスキング(auditory masking)である。 聴覚マスキング マスキング効果が大きいときは、音の強度を大きくしなければ聞き取

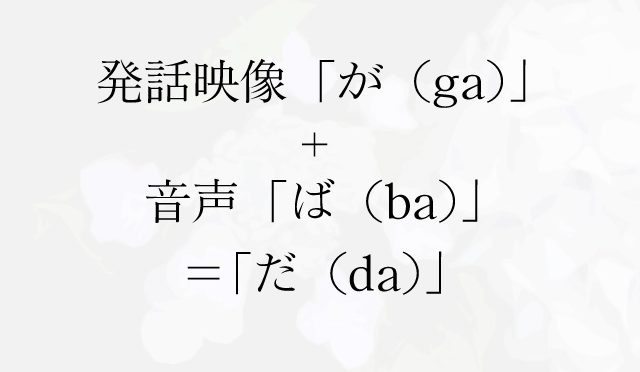

マガーク効果

マガーク効果は、言語音声の音韻知覚において聴覚情報と視覚情報の相互作用を示す現象の一つ。目と耳に入ってきた情報が勝手に組み合わさって、そのミックスバージョンを感じてしまう、というようなことになる。ある音韻の発話の映像と、別の音韻の音声を組み合わせて視聴すると、第三の音韻が知覚されるということで、錯覚現象であり、完全にアイツがバグっている状態である。ダイレクトに感じているわけではないというような表れである。 視覚情報としてて、映像上で発音

ホーソン効果

ホーソン効果(hawthorne effect)とは、特別な扱いを受けると、さらに効果を上げようとする傾向があること。かまってくれる人に恩返しをしようというような心理効果である。周りからの特別扱いや周りから関心が注がれることによる沈黙のピグマリオン効果とも言える。 自分だけが特別に優遇されたと感じた時、自分に関心が注がれたと感じる時、その特別扱いや関心に応えようと、より一層頑張ろうとするような心理効果がホーソン効果である。 元は労働環境

ベビーフェイス効果

ベビーフェイス効果はハロー効果の一種で、幼児性のある顔、つまり童顔は、かわいく、無垢の心をもっている、と印象づけられ、大人であっても、柔らかく優しく、温もりのある人だと思われるというとんでもない勘違い。「デブは優しくて怒らない」も同じような現象で、人相をはっきり区別できていない人にだけ通用するような効果である。 猫やうさぎの猫背感が赤ちゃんを想起させるので、「本能的に可愛がる」といった傾向があるようだが、そのような動物は特に危害を加えて

秋の七草

紅葉があまりに鮮やかなので、観光シーズンになるとそちらに気を取られがちですが、春に負けず秋にもたくさんの花が咲きます。特に七草粥として食べるということではないようです。秋の七草は万葉集巻八の秋雑歌(あきのぞうか)にある、以下の山上憶良氏の歌二首から。 「秋の野に咲きたる花を指折りてかき数ふれば七種の花」 「萩の花 尾花 葛花 なでしこの花 女郎花 また藤袴 朝がほの花」 秋の七草は、萩(はぎ)、尾花(おばな)=芒(すすき、薄)、葛(くず

プレグナンツの原理

プレグナンツの原理(プレグナンツの法則)は、視野に与えられた図形が全体として、近接の要因、類同の要因、閉合の要因、よい連続の要因など、最も単純で最も規則的で安定した秩序ある形にまとまろうとする傾向で、ゲシュタルト心理学の中心概念。体制化が単純・簡潔な方向無向かって起こる傾向を意味する。なお、傾向を意味することから「プレグナンツの傾向」とも呼ばれる。 知覚される世界は様々なまとまり方があるが、その一つだけが選ばれて知覚される。そうした知覚

バイスタンダー効果

バイスタンダー効果(bystander effect、傍観者効果)は、何かが起こっても、自分以外にも傍観者がいる時には自ら率先して行動を起こさないというような現象で、傍観者が多いほど、その効果は高いとされる。 対象者に援助が必要とされるような状況であっても、自分以外の他者が存在することを認知した瞬間に介入が抑制される現象がバイスタンダー効果(傍観者効果)である。 責任の分散、多数の無知、評価懸念といった要因 バイスタンダー効果(傍観者効

プラシーボ効果

プラシーボ効果(プラセボ効果、偽薬効果)とは、本物の薬のように見える外見をしているが、薬として効く成分は入っていない偽物の薬を処方しても、薬だと信じ込む事によって何らかの改善がみられるという効果。それに加えて、思い込みによる成果の増大など、科学的観測ができないが効果が現れてしまった時にひとまず賢そうな人が使う免罪符的言い訳。 なお、プラシーボと呼ぶかプラセボと呼ぶかは「placebo」という字をどうカタカナに直すかというだけの問題である

プライミング効果

プライミング効果は、先行刺激の処理によって、後続刺激の処理が促進または抑制される効果。あらかじめある事柄を知っておくと別の事柄を把握しやすい、記憶しやすい、思い出しやすい、またはしにくいというような当たり前のこと。先行刺激はプライム(プライマー)、後続刺激はターゲットと呼ばれる。ピザピザピザ、肘の時に少し回答が遅れたりするようなことも近いかもしれない。 プライミング効果は、予め何かの情報に触れると、その後の情報処理が促進されたり抑制され

フォールス・コンセンサス

フォールス・コンセンサス(false consensus)とは、「世のほとんどの人が自分と同じ意見をもち、自分と同じ行動をするだろう」と考える心理である。つまり、自分の考え方ややり方は普通で正当だと思い込みやすいという義務教育の成れの果て。フォールス・コンセンサス効果(false consensus effect)、偽の合意効果、総意誤認効果とも表現される。 「他人はどう考えるのだろうか?」とか、「他の人ならばどのように選択するだろうか

フィキシングソリューション効果

フィキシングソリューション効果(定着液効果)というのは、友人などを媒介して間接的に自分の評判を伝えることで、相手に好印象を与える手法のひとつである類似したウインザー効果の別バージョンのようなものとなるが、第三者媒介のウインザー効果との相違点は、相手がぼんやり思っていることを第三者がそれと同意見のことをこっそり言うと、「ほっこりする」というようなものになる。つまり、印象が強化されるというより確信になるというようなことになるだろう。 フィキ

ピグマリオン効果

ピグマリオン効果(ローゼンタール効果、教師期待効果)とは、周りの期待に応じて、その人の能力が向上するような効果。人間は期待された通りに成果を出す傾向があるというようなことで、教師の期待によって学習者の成績が向上する、というようなこと。 端的にピグマリオン効果とは、周りの人間から期待された「人格、人間像」に合わせるように人格が変化したり、能力が向上したりするというような効果である。 「本当の君はできる子だ」という事を言ってみたりすることや

バーナム効果(フォアラー効果)

バーナム効果(フォアラー効果)は、誰にでも該当するような曖昧で一般的な性格をあらわす記述を自分だけにあてはまる正確なものと捉えてしまう現象。つまり占い師の策略に乗ってしまうというようなことである。 「過去に大きな悲しい出来事がありました」と言われれば、自分の記憶の中から勝手に探してしまう。それだけでなく○○タイプというような分類についても、少しでもその要素があれば「それが本当の自分」というふうに勘違いしてしまうようになる。 人の性格とい

夏の七草

夏の七草です。1945年6月に日本学術振興会学術部 野生植物活用研究小委員会が、戦時中の食糧難の時節にも食べられる植物として、次の7種類を「夏の七草」に選定したそうです。 藜(あかざ) アカザ科アカザ属の一年草。畑や空地などに多く、葉はゆでて食べることができるようですが、シュウ酸を多く含むため生食には適しないようです。ホウレンソウもアカザ科のようでホウレンソウ系の味がするようです。うさぎはシュウ酸を含むものは食べられません。ということは

バンドワゴン効果

バンドワゴン効果とは、ある物やサービスに多くの需要がある場合、それに対する需要が大きくなる効果である。つまり「流行りもんに乗る」であり、「売れているものだから買おう」「みんなが使っているものだから欲しい」というような心理である。猫も杓子もスマートフォン、友達のお母さんでもSNSであるから、レイトマジョリティ、B層の発想と言えるだろう。 バンドワゴンとは「行列の先頭の楽隊車」、端的には勝ち馬に乗るというようなことで、アメリカの経済学者、ハ

ハロー効果

ハロー効果(光背効果、後光効果)とは、物事や人を評価する時に、特徴的な一面(すぐれた/劣った)に影響され、その他の側面に対しても同じように評価してしまうこと。その対象の他の側面、もしくは全てがすぐれている(ポジティブ・ハロー効果)/劣っている(ネガティブ・ハロー効果)というふうに勘違いしてしまうこと。 ポジティブ・ハロー効果 恋愛においてもマーケティングにおいてもよく利用されるハロー効果であるが、これは単純にポジティブ・ハロー効果なら「

内発的動機づけと外発的動機づけ

内発的動機づけと外発的動機づけについて。何か物事を成すときには手前に動機がある。人が動機を持つ時、その動機が自発的で内発的なものであるのか、それとも外部からの強制力などを持った外発的なものであるのかによって、動機の性質が変わってくる。 内発的動機づけ 内発的動機づけは、外的な賞罰による外発的な動機づけに対して「その動機が引き起こす活動以外の賞には依存しない動機」である。 環境刺激が適度の新奇性や複雑さをもっている場合、内的な標準と外的刺

春の七草

春の七草として七草粥を食べたことは数回しかありませんが、見直してみるとうさぎの好物ばかりです。七草粥を食すという風習は、中国より伝来し、日本では平安時代初期にに宮中や幕府の行事として伝わり、その後庶民へと広まって来たようです。 1月7日(人日の節句)に食べるのが一般的な風習のようですが、旧暦なので現在の2月にあたります。 春の七草は、芹(せり)、撫菜(なずな)、御形(おぎょう)、繁縷(はこべら)、仏の座(ほとけのざ)、鈴菜(すずな)、清

バジル

我が家の住民、バジル君たちです。 バジル(Basil)はシソ科メボウキ属の多年草です。和名はメボウキと言うそうです。バジリコはイタリア語のようです。成長初期段階では草のような茎ですが、成長すると木になっていきます。シソ科なので大葉くんと同じような実のつき方をします。 イタリア料理によく使われるハーブとして有名なバジルですが、健胃、食欲増進作用があるようで、品種は50種以上にもなるそうです。 1年草と説明されることがありますが、バジルは本

同調効果

同調効果は、相手に自分と共通の事柄があると安心感や親近感を覚えるという心理効果である。そして、人は人の意見に対して同調してしまう習性がある。これに関してはアッシュの実験が有名である。同じ集団に属している場合は、だんだん態度が似てくるという傾向がある。 また同調効果と呼ばれるものとしてミラーリング効果というものがある。このミラーリング効果は、好感を寄せている相手の仕草、表情、動作を無意識にまねたり、 自分と同じような仕草や表情をする相手に

テンションリダクション

テンションリダクションとは、緊張と弛緩から自我の防衛機能が低下し、心理的に無防備になるという効果・現象である。緊張している状態からホッとして緩んだ時、その瞬間に心理的なガードが緩むことを意味する。 テンション(tension)は、物理においては張力、心理においては緊張を意味し、リダクション(reduction)は、減少や縮小、削減、還元と言った意味があるので、テンションリダクションとは緊張が弛緩するという感じになる。その時に自我は弱まり

定率強化

オペラント反応(オペラント条件づけされている反応)に対して、どのように強化してやるかを強化スケジュールと言い、その反応比率に関するものの一つが定率強化であり、通常FRと略される。一定の決まった数だけ反応が自発されると強化されるスケジュールである。 例としてハトが10回窓をつついたら10回目に数秒餌を提示し、提示終了後また10回目に提示するという手続きである。この場合FR10という。時間経過に対して比較的一定な反応率が得られる。また、負の

吊り橋効果

吊り橋効果(吊り橋理論)は、吊り橋やジェットコースターなどガクガクするような緊張感を共有した体験すると、連帯感や恋愛感情が生まれるという効果。カナダの心理学者、ダットンとアロンによって1974年に提唱。 吊り橋効果は、よく恋愛心理学として出てくる心理効果である。男女が高い吊り橋を渡るとその緊張感と恋愛のドキドキを錯覚するというような説明がなされ、吊り橋効果を利用して意中の人と仲睦まじくなろうというような安物の解説がなされている。 異性に

ツァイガルニック効果

ツァイガルニック効果(中断効果)は、目標が達成されない未完了課題についての記憶は、完了課題についての記憶に比べて想起されやすいという効果。旧ソビエト連邦の心理学者ブルーマ・ツァイガルニック氏(Bluma Zeigarnik)によって提唱ということで発音しにくく覚えにくいがツァイガルニック効果。端的に言えば「寸止め」。 未完了課題についての記憶は想起しやすいということであるが、それではどうしてお金を借りた人、借りるような人は、借りたことを

退行

心理学における退行とは、人格発達の途上で、ある心理的な原因や理由から自我が耐えられなくなり、無意識的により、以前の発達段階に逆戻りし、より未熟で未分化な反応を示すこと。 弟妹の出生により母親の愛情がそちらに向かうと、今までしなかった指しゃぶりなどを始めたりすることなどが挙げられる。 また、自我が心的エネルギーと交流して新しい動きを生じようとする過程で退行がおこることがある。これは芸術的創造活動などにみられ「自我に奉仕する退行」と呼ばれる

相乗効果

相乗効果とは、ある要素が他の要素と合わさる事によって単体で得られる以上の結果を上げること。その各要素単一でもたらされる効果同士を足したものよりも、総量としてより高い効果が生じたり、単体ずつでは生じ得ないような効果がもたらされるというのが相乗効果である。 相乗効果の例 相乗効果の例として、おもんないグループがいくら集まってもおもんないままであるが、面白い人が二人以上になると、単体でも面白いのにボケとツッコミという構図まで生まれる可能性があ

想起集合

想起集合(喚起集合)とは、消費者がある目的をふと思い、何らかの商品を購入しようとする時、その購入検討の対象となるブランドの集合が頭の中の集合である場合の集合。「○○と言えば?」という質問に対し、ある分野のブランド名、企業名の想起を求めた場合に対象者に想起された一群のものが想起集合(喚起集合)である。 いわば想起集合は、ある分野で想起される対象の一群ということでありながら、まさに一軍という感じになる。消費者に商品を購入してもらったり、店舗

宣言効果

宣言効果とは、ある目標を達成するために、あらかじめ周囲に目標を宣言するとその目標の成功率が上がるという「思考は現実化する」が大好きな人などが大好きな心理効果。営業の部署などでありがちな外発的動機づけであり、周囲に宣言することで失敗はできないと自らプレッシャーを掛けることでモチベーションが上がるという元祖体育会系の思想を持つ人たちが根拠とするような心理効果である(本来、自分にプレッシャーを与えてはいけません。それは苦しいことである)。 宣