タルボー-プラトーの法則とブリュッケ-バートレイ効果

臨界ちらつき頻度(critical flicker frequency/ CFF、臨界融合頻度、臨界融合周波数)に関連するタルボー-プラトーの法則とブリュッケ-バートレイ効果について。 タルボー-プラトーの法則 タルボー-プラトーの法則(Talbot-Plateau’s law)とは、光刺激の点滅頻度を高め、臨界ちらつき頻度(CFF、critical flicker frequency)を超えた際に、光は融合しちらつきは感じ

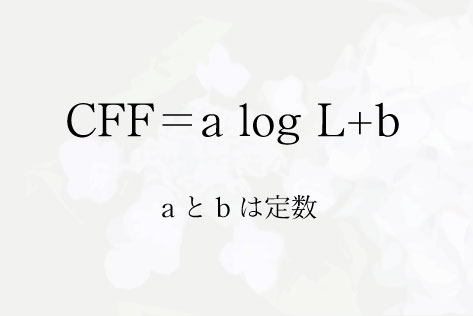

臨界ちらつき頻度とフェリー-ポーターの法則

臨界ちらつき頻度(critical flicker frequency/ CFF)とは、時間的加重の効果によって、このCFF以上の頻度で点滅する刺激のちらつきは知覚されないことを意味する。すなわち、光の点滅によって知覚されるちらつきは、点滅の頻度を高めると知覚されなくなり定常刺激のように知覚される、「知覚されなくなる境目」の頻度(周波数)が臨界ちらつき頻度である。臨界融合頻度、臨界融合周波数とも呼ばれる。 フェリー-ポーターの法則 フェ

沈黙効果(マム効果)

沈黙効果(マム効果/mum effect)とは、対人的コミュニケーションにおいて、送り手が相手にとって不利な情報、不快な事を伝達することを避けようとする傾向のこと。 相手にとって不利な情報、都合の悪い情報を伝える時に起こる抵抗感が沈黙効果(マム効果)である。日常でも実感のある抵抗感であり、伝える情報が直接的に自分にとって関係のないことであっても、相手との関係性が変化することを恐れて心理的抵抗が起こる。これが沈黙効果である。 沈黙効果の要

マッハの帯

マッハの帯(Mach band)とは、錯視のひとつであり、明るさの対比現象の一種で、高い輝度の領域からある勾配で低い輝度に変化したり、逆に低い輝度からある勾配で輝度の高い領域に変化したりすると、勾配の変化点で明るい帯や暗い帯が見える現象のこと。 このマッハの帯は、暗い領域の境界付近ではより暗く強調され、明るい方の領域の境界付近はより明るく強調されて見える錯視である。エルンスト・マッハ(Ernst Mach)によって発見されたことからマッ

順序効果

順序効果(order effect)とは、広義には順序の違いや時間差によって表れる順応の過程や順向抑制、逆向抑制などの現象を意味する。当たり前のことだが、同一の被験者が複数の実験的操作を受けるときにおいて、同一の質問であっても質問の順序によって応答に相違があったり、順序によって練習、順応、疲労が生じたりして実験自体への心的飽和が起きたりすることある。 その他、同一の部位に同一の刺激が連続して与えられるとき後の刺激の効果が減少したり、刺激

四苦八苦 あらゆる苦しみ

四苦八苦シリーズが全て完了したので、四苦八苦をまとめておきます。四苦八苦(しくはっく)とは、四苦である「生老病死」に加え、怨憎会苦、愛別離苦、求不得苦、五蘊盛苦(五盛陰苦/五取蘊苦)といった8つの苦しみを意味しています。 四苦八苦は、もちろん仏教用語であり、生きる苦しみ、老いる苦しみ、病の苦しみ、死ぬ苦しみといった「生老病死」と合わせて、嫌いな人と会わねばならぬ「怨憎会苦」、愛するものと別れる苦しみである「愛別離苦」、求めても得られない

五蘊盛苦(五盛陰苦/五取蘊苦)五種の執著の素因は苦しみをもたらす

五蘊盛苦(五盛陰苦/五取蘊苦)について触れていきます。四苦八苦シリーズ最後の苦しみは、この五蘊盛苦(ごうんじょうく)です。これは、五盛陰苦(ごじょうおんく)、五取蘊苦(ごしゅうんく)と表現されることもあります。五蘊盛苦とは、「五種の執著の素因は苦しみをもたらす」「五種の素因への執著が苦しみを生じさせる」という意味であり、四苦八苦全ての苦しみはこの五種類の素因への執著から成り立っているということを指します。 五蘊盛苦は、一切行苦の「一切の

「求不得苦」求めても得られない苦しみ

「求不得苦」求めても得られない苦しみについて触れていきます。求不得苦(ぐふとっく/ぐふとくく)とは、読んで字の如く求めても得られない苦しみであり、欲が満たされないことに煩い悩むことです。四苦八苦の七番目の苦しみです。 もちろん求めるからこそ時に思い通りにならず、求めるものを得ることができないという苦しみが起こるという感じになりますが、日常の欲だけでなく生理的な欲求というものもあります。そうした体の都合としての生理的欲求への対応も求不得苦

「愛別離苦」愛するものと別れる苦しみ

「愛別離苦」愛するものと別れる苦しみについて触れていきます。愛別離苦(あいべつりく)は、愛するものと別離する苦しみとして、いくら好きで愛し尽くしたとしても、いずれ必ず来る別れからは逃れることができないという苦しみです。 愛する人との死別という形が最もわかりやすいですが、愛別離苦は人との別れだけでなく、人であれ動物であれ生き物との別れというものもありますし、物であれ、環境や情景であれ、好きなもの愛するものと別離することで生じる一切の苦しみ

「怨憎会苦」嫌いなものと会わねばならぬ苦しみ

「怨憎会苦」嫌いなものと会わねばならぬ苦しみについて触れていきます。怨憎会苦(おんぞうえく)は、四苦八苦のひとつであり、人を含め嫌なもの嫌いなものと会う苦しみです。字面を見ても「怨む、憎む、会う、苦しみ」という感じなのでわかりやすいと思います。「怨み憎むものと会う苦しみ」で怨憎会苦です。 対象が何であれ「好きか/嫌いか」とか「そのどちらでもない」といった感じの感想を持ってしまいます。いわば判定であり反応です。もちろん、「好きな部分と嫌い