希少性の原理

希少性は、資源やそれからつくられる財やサービスの供給が、社会全体の欲望に対して相対的に希少であるという原理であり、物の数、期間などが限られていればいるほど、その物を貴重と捉えるようになる心理。希少価値効果。 希少性の原理は、簡単に言えば期間限定、地域限定、数量限定など、B層を対象とした小ワザ。初回限定特典もわかりやすい一例である。 希少性の代表例である「限定」 希少性の原理の応用は、少しでも興味を持ってもらおうというものになるが使われす

風習の倫理の概念

倫理とは、いかなる種類の風習であるにせよ、風習に対する服従より何ものでもない―。 風習とはしかし行為と評価の慣習的な方式である。慣習の命令が全くない事物には、倫理も全くない。 曙光 9 一部抜粋 さて、風習とはいったいどのようなものでしょうか。 「風習とは、行為と評価の慣習的な方式である」という感じでニーチェは語っていますが、まあたいていは各地域、土地ごとの文化的な風俗習慣を略して風習と呼んでいます。まあいわゆる「ならわし」ですね。 風

寛大効果

寛大効果(寛容効果)は、他者を認知・評価する際に生じやすい歪み。他者の望ましい側面はより強調され、望ましくない側面は寛大に評価されやすい。結果として、他者に対する評価は、実際よりも好意的なものになる傾向がある。 寛大効果(寛容効果)の例として、最もわかりやすいのは「自分の家族を他人に紹介する時」だろう。 嫌悪を抱くような点がいくつもある「自分の両親」や「配偶者」を他人に紹介する時、普段の印象とは異なった評価をしたり、寛大に寛容に評価して

カリギュラ効果

カリギュラ効果は、禁止されると余計にその行為をやってみたくなるという心理効果。禁止されると魅力が増すということで、それを逆手にとって広告屋が多用しすぎたせいで、最近では効果が薄れているのではないだろうか。 カリギュラ効果は、禁止されているからこそ魅力的に映るという店もあるが、禁止されることで不安になるという面も含んでいる。そうした不安は生存本能を刺激するものとなるため関心が向きやすいからである。 広告の効果を上げるために、わざと禁止にし

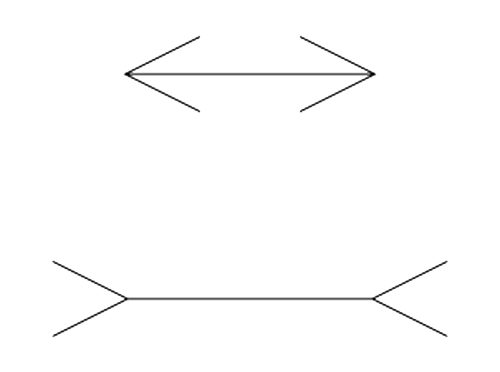

仮現運動

仮現運動とは、日常場面においては映画などに見られる、空間的に離れた2つ対象を一定の時間間隔をおいて交互に呈示するときに知覚される対象の連続的な運動。実際には静止状態にありながら、そこに運動が認められる場合をさす。 この仮現運動は、見かけの運動、キネマ性運動ともいう。一定位置にある刺激対象が、瞬間的に出現したり消失したりすることによって、あたかも実際に運動しているように見える現象。α (アルファ) 、β (ベータ) 、γ (ガンマ) 、ε

変容

「ずっと変わらないもの」というものはありません。それは自分が過去との対比との中で変化を検証している対象のみならずです。 変容(へんよう)とは、一応姿形が変わることを意味しますが、変化との違いとしていろいろな説明がなされています。変化は物理的変化であり、変容は質的変化であるという定義や、変化は可逆性をもつが、変容は不可逆性を持つというような感じです。 変化と変容 例えば粘土やプラスチックを変形させる場合は変化で、人間の性格が変わった場合は

カクテルパーティー効果

カクテルパーティー効果は、選択的注意のうちの音声の選択的聴取のこと。人間は音を処理して必要な情報だけを再構築していると考えられる。1953年に心理学者のチェリー (Cherry) によって提唱。 このカクテルパーティー効果は、たくさんの人が会場で会話を繰り広げるような「カクテルパーティー」の会場の騒音の中で、自分の名前が出てきたり、自分に関係の強い話題が出てきた時にその話の内容が聞き取れたり、単に自分が今会話している相手の声だけを選択し

ONE LIFE

ONE LIFE/the pillows 昔は家の前にも蛙や蝸牛がいました。もう20年くらいは見ていないような気がします。母校も昔は校舎裏が森のようになっていました。今ではその面影もありません。 母校もそうですが、観光客への見栄か、地元の「無菌状態」を好む人のヒステリーかわかりませんが、京都中が整備されすぎて、どんどんその土地らしさがなくなっていきます。 高級料亭の日本庭園も、川床も、高級ホテルのロビーから見える眺望も、結局、視界が開け

おとり効果

おとり効果とは、実際には選ばれることのない選択肢を混入させることによって、意思決定結果を変える心理効果。松竹梅において「竹」を選ばせるような心理テクニックとして応用されたりしている。 このおとり効果は、実際には購入者などほとんど期待していない高額なセットなどを設定して、相対的に「まあこれくらいだろう」と真ん中のやつを選ばせるようなものである(そしてその真ん中が一番利益率のいい商品だったりする)。 おとり効果を狙った「おとり」の設定 それ

空間感情の学び直し

たしかなことは、最高の幸福と最低の不幸の間の空間の広さは、想像された物の助けを借りてはじめて作り出されたということである。 曙光 7 一部抜粋 最高の幸福を自己啓発ウェーイは「最幸」と書きます。それだけで新興宗教のような胡散臭さが拭えません。たしかなことは、最高の幸福は、群れてウェーイすることではありません。 幸福と不幸の間に空間があって、その間には多様な感情があるというように定義されそうですが、不幸な状態というのは、引用のとおり「想像

第300回投稿記念

またまた特別企画中かつ、書庫の作成中ですが、これで300記事目になるので少し中断して、第300回投稿記念の回にしようと思います。中断というよりも、合間合間に普通のやつを挟んで行くつもりですので、あまり関係ありません。 常連さんいつもいつもご高覧ありがとうございます。 早いもので記事は300になりました。一周年までにどれくらいになるのかが気になるところです。ちなみにほとんどの画像はクリックすると画像のページに飛びます。そこで軽くコメントし

ウィンザー効果

ウィンザー効果は、第三者を介した情報や噂のほうが、直接本人から伝えられるよりも影響が大きくなるというか信憑性が増すという効果。客観的な意見の方が信用できるというようなものになるだろう。 第三者からもたらされる客観的な情報の方が本人から伝えられるよりも信憑性が増し、印象も良くなるというようなものがウインザー効果である。 第三者を介した情報 これは「僕、○○大学出てるんですよ」と、本人から聞かされたときは寒気がするものの「○○大学出てるらし

暗黙の強化

暗黙の強化とは、3人くらいでいる時に、誰かが自分以外の人を褒め出した時に、自分の自尊心が傷つけられた、つまり極端に言えば攻撃されたように感じ、自分以外の人を貶し始めたら、自分の評価が上がったように感じてしまう、「アイツ」こと自我の錯覚。 自分以外の誰かが褒められば相対的に自分の評価が下がると感じ、自分以外の誰かが貶されれば相対的に自分の評価が上がったと感じるような心理である。 ただのAとBの間にある関係性になぜかCである自分までその解釈

エスカレーター効果

エスカレーター効果(escalator effect)は違和感の一つ。止まっているエスカレーターを降りるとき、足が重くなったような感覚をいう。 エスカレーター効果が起こるメカニズムとしては、脳の運動を司る部分がエスカレーターが動いているかのように重心を勝手に移動してしまうがために起こる、というふうに解説されている。 動いている前提で重心の移動をしようとしているということになるが、脳はいつでも手抜きであり、常に見ているようで見ていない。過

アンダーマイニング効果

アンダーマイニング効果(undermining effect、過正当化効果)は、内発的動機づけによる行為に対して、報酬を与えるなどの外発的動機づけを行った場合、やる気がなくなっていくという「やる気低減現象」。 内発的動機が既にあるのに、ブースター的に外発的動機を加えようとすれば、元の内発的動機すら失っていく、というようなことがアンダーマイニング効果である。 元々人が行為を行う時にはその裏に動機があり、そしてその動機には、行為をなすこと自

アフォーダンス理論

アフォーダンス理論とは、環境が動物に対して与える「意味」のことであり、動物と物の間に存在する行為についての関係性そのもの。過去の体験をもとに特定の条件に特定の行動が結び付けられるという効果のことであり、人と、物などの外部環境との関係性をその人に伝達する事であり、「ある行為に誘導するためのヒントを提示すればその行為に及ぶだろう」という胡散臭いコンサルが大好きそうな理論である。 アフォーダンス(affordance)とは 簡単に表現するとア