うつ状態にある時、何かを始めようと思っても記憶からの影響によって、ストップがかかってしまう事があります。

行動をする時でなくても「記憶を思い出して嫌な感情が起こってしまう」ということもあります。

そんな時にはこれからご紹介する「記憶からの影響・記憶の臨場感を下げる方法」を使うと、記憶からの影響を弱めることができます。

まあこれは結構有名な方法であり、心理療法家であれば概ね誰でも知っているような方法になりますし、特に危険性はありません。

あることをしてみようと思った時に、頭で考えてみたのに、実際の行動に移せないというような現象は、思考と体の領域がごっちゃになっていて、矛盾が生じているからです。まあイメージとしては「脳」と「腸」の問題だというふうに考えてみましょう。

こうした「記憶の臨場感を下げる方法」といった方法論は、以前にも少し触れたことがありましたが、今回は画像を交えてもう少し詳しくご紹介します。

記憶と感情の構造

さて、記憶からの影響・記憶の臨場感を下げる方法の実践に入る前に、大前提として次のようなことを頭に置いておきましょう。

もし、あまり深く理解できない場合は、ひとまず仮止めとしてでも何となく頭に置いておいて下さい。

前提1 自由意志は存在しない

- 自分には癖・パターンが形成されている

- その癖やパターンは、自分が作り出したものではなく、自分の周りの人たちが作ったものである

- そのパターンをここでは「関数(かんすう)」と呼ぶ

- 関数とは、あるものが入力されれば、あるものが出力されるという方程式である

- 関数は、経験から形成されている

- その関数は、論理のみで完結しているのではなく、「その時の様子」としての経験と、「その時に感じた体の感覚」としての経験によって形成されている

- 思考は体感には勝てない

前提2 単に関数により反応している

- この「私」は他人によって形成された関数の集合体である

- 目の前の現象であれ、記憶を想起することであれ、そこで起こったことは関数からの反応である

- 思い出を思い返した場合であっても、関数により実際にその経験をした時と同じような反応をする

- 思い出せないようなものであっても、類似したような場面に遭遇すると関数は発動する

- 嫌な感情は「体としての反応」である

- 関数により起こる「選択」や「感情」といった反応は、記憶やそれによって形成された関数のリアリティ(臨場感)に比例する

- 記憶や関数のリアリティが下がれば、反応が変化する

記憶の臨場感を下げる方法

以上のような前提を持った上で、「記憶の臨場感」を下げるということをしてみましょう。

嫌いな人や自分に影響を与えた人の中で、自分を制限している人のことを思い浮かべてみます。

両親であれ、会社の上司であれ、学校の先生であれ、その人のすべてを嫌いかどうかということは別として、その人達との思い出の中で自分に影響を与えていると思われるような「嫌だ」と思った経験のことを思い出してみましょう。

その人達に大声で罵声を浴びせられたとか、差別的扱いを受けたとか、バカにされたとかそうしたタイプの思い出です。

その時の思い出をビジュアルで思い出してみましょう。

その時の出来事の絵を思い出してみるという感じです。

まずは当事者から傍観者へ

まず次のようなやつがいたとしましょう。

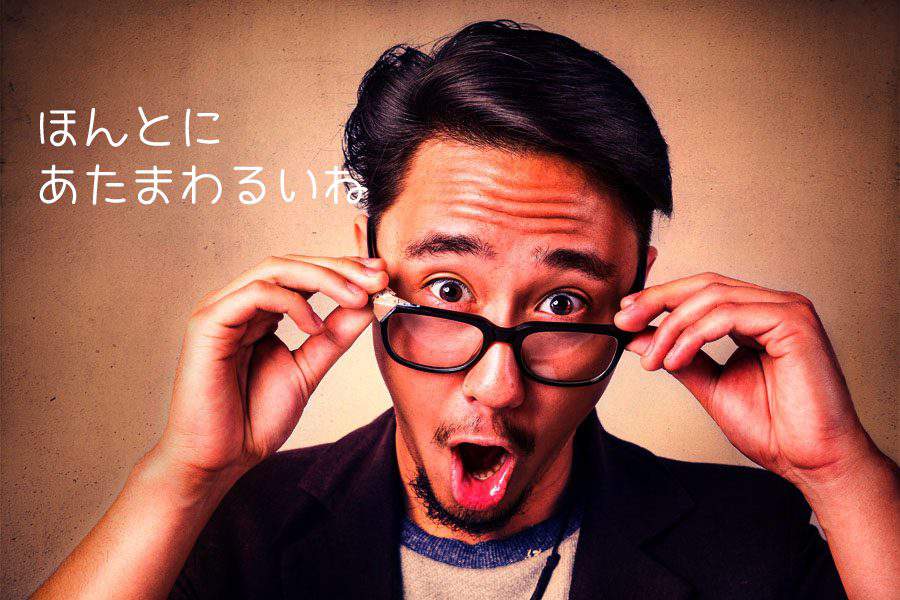

罵声を浴びせてくるやつ あえて外国人のフリー素材を使ってやりました

この時、自分が当事者となっている目線でその思い出を思い出したりしています。

自分が見たままという感じです。

ひとまず殴りたくなってくると思いますが、次に進みましょう。

それをイメージの上でもいいので、次のような構造に書き換えてみましょう。

傍観者目線 これもフリー素材を使ってやりました

同じやつが映っている物があればそれが最適だったのですが、まあひとまずは、「自分が相手を見ている」という目線から、自分と相手を客観視して傍観しているという感じに見え方を変えるという感じです。

当事者目線から傍観者目線へという感じです。

そして次に、傍観者になった状況で、そのイメージを白黒化します。

そして、それを縮小します。

もっと縮小します。

記憶に音楽を挿入

間で、次のような音楽を挿入しても良いでしょう。

基本的なプロセスは以上のような感じです。

これを極めて短時間、1、2秒くらいで行います。

それではその方法に移りましょう。

記憶のあり方の変更を短時間で繰り返す

嫌な記憶のイメージを「当事者から傍観者へ、そして愉快な音楽を挿入しながら白黒化して縮小する」ということワンセットとして捉えておきましょう。

目を開けている時は、目の前の状況に臨場感がありますので、それをリセットタイムだと思って利用しましょう。

- まず目を瞑り、「当事者から傍観者へ、そして愉快な音楽を挿入しながら白黒化して縮小する」ということを1、2秒くらいで一回やってみます。

- その次に目を開けて、一旦現実に戻ります。

というサイクルをぐるぐる回してみましょう。

これは「記憶を消す」というものではないですが、自分の中にできあがってしまっている記憶が自分にもたらす影響を下げるという方向での方法論です。

当事者から傍観者に変わると何が変わるのか?

ついでに「当事者から傍観者に変わると何が変わるのか?」というところについて少し触れておきます。

前提で触れていたようなことをよくよく考えると、嫌なことをしてきた人も、「誰かによってそういう性格にさせられてしまったのだ」という感じで考えることができます。

自分の性格や癖の形成と同じように、ある意味でその人も好き好んでそんな態度をとったのではありません。

そのように考えると、「あの時のあの態度は仕方なかったのかもしれないなぁ」という余裕が出てきます。

「お父さんも仕事がうまくいかなくて不安であんなことを言ったのかもしれないなぁ」とか「あの上司もその上の上司に言われてカツカツだったんだな」というようなことを思い浮かべることができます。

しかし、それで相手の行動が許されるということではありません。

ただ、それらは人と人との関わり合いとしての「社会的な問題」であって、ここで考えるべきは「自分の問題」として問題です。

だから相手には追々社会的な責任をとってもらっても構わないということになります。

しかし、そうした社会的な責任のことばかりに「自分の意識」が振り回されると、いつでもどこでも自分の心が蝕まれることになります。

「この心をどう安穏に導くか?」ということに限って言えば、相手の責任などひとまずはどうでもいいのです。

しかし、当事者としての記憶が強いと、その自分を救うためにと社会的な正義などのことについてばかり考え、相手に責任を追求することばかり考えてしまったりします。

それは社会的な問題として後回しにして、ひとまずは自分がそんな記憶に縛られてられる場合ではないということを重要視して、心に余裕を与えましょう。

自分を守るためとあらば相手のことを責めてしまいますが、自分を含めた「全ての当事者」を他人だとした上で客観視してみると、ただ理性のみが働くようになり、最適な接し方が見えてきたりもします。

そして、実際の世界のあり方は、視点だけの問題で自分を含めた「全ての当事者」が他人のようなものなのです。

そのような感じで、自分も相手も誰も責めることなく「記憶による制限」を壊してみていってください。

最終更新日: